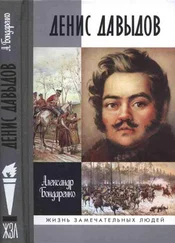

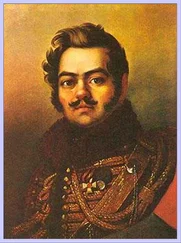

Личность пламенного патриота и героя своего времени Дениса Давыдова в полную меру раскрылась в тяжелую и тревожную для России пору, когда на чашу весов легли судьбы народа и Родины, – в Отечественную войну 1812 года. Здесь как бы невольно попадаешь в Зимний дворец – Военную галерею 1812 года, – где роковые события столкнули Дениса Давыдова со знаменитыми сподвижниками: Кутузовым, Багратионом, Кульневым, Ермоловым, Платовым... Но обилие портретов полководцев и густота батального «фона» не заслоняют и не «растворяют» образа пламенного партизана, а как бы освещают его с разных сторон. На документальной основе воссозданы в романе характеры Суворова и Наполеона, Кульнева и Каменского... Это, несомненно, дало возможность Александру Баркову создать достоверное произведение. Сличая документы с текстом романа, убеждаешься, что автор не очередной компилятор-копиист, а исторический писатель, верно чувствующий и живо передающий былую эпоху.

На мой взгляд, удачно подобраны и стихотворные эпиграфы, помещенные в начале глав. Они вводят читателя в атмосферу Москвы, Петербурга, Парижа и как бы приоткрывают занавес на театре военных действий.

Другая линия романа, крепко переплетенная с ратной службой, – поэтическая. Почти все видные поэты первой трети XIX века горячо и вдохновенно воспевали партизанские подвиги, независимость и твердость характера певца-героя.

Прося своих друзей-литераторов написать (естественно, после смерти) правдивую «некрологию», Денис Давыдов обращается в письме к Н.М. Языкову: «Шутки в сторону, и не в похвальбу себе сказать, а я этого стою не как воин и поэт исключительно, но как один из самых поэтических лиц русской армии. Непристойно о себе так говорить, но это правда...»

В заключительных главах и в эпилоге романа Александр Барков подводит итоги ратной и литературной судьбы пламенного гусара: «Глядя прямо в глаза смерти на полях кровопролитных сражений и в дерзких партизанских налетах на врага, стойко перенося невзгоды судьбы, Давыдов не унижался и никогда не льстил начальству, свято и нерушимо веря до последних дней в Россию и в русский народ». Не потому ли столь провидчески звучат и по сей день пламенные слова партизана-героя об Отечественной войне: «Не разрушится ли, не развеется ли, не снесется ли прахом, с лица земли все, что ни повстречается, живого и неживого, на широком пути урагана, направленного в тыл неприятельской армии, первою в мире по своей храбрости, дисциплине и устройству! Еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется».

Песни Дениса Давыдова заучивались в армии наизусть, пелись и звали солдат на доблестные ратные подвиги. В них – широта, удаль и непосредственность русской натуры. Шлифуя год от года мастерство стиха, он стал одним из первых создателей русской военной песни. Здесь у Давыдова не было «ни поддельников, ни подражателей».

Бурцов, ёра, забияка,

Собутыльник дорогой!

Ради Бога и... арака

Посети домишко мой!

В нем нет нищих у порогу,

В нем нет зеркал, ваз, картин,

И хозяин, слава Богу,

Не великий господин.

Он – гусар и не пускает

Мишурою пыль в глаза,

У него, брат, заменяет

Все диваны куль овса.

Нет курильниц, может статься,

Зато трубка с табаком,

Нет картин, да заменятся

Ташкой с царским вензелем!

Роман Александра Баркова адресован в первую очередь молодежи, а также всем тем, кому дорога русская история.

Николай Старшинов, лауреат Государственной премии России и премии имени А. Твардовского «Василий Теркин»

Славы звучной и прекрасной

Два венка ты заслужил!

Знать, Суворов не напрасно

Грудь твою перекрестил.

Николай Языков

Первопрестольная златоглавая столица поразила юного Дениса Давыдова музыкой и цветами, звоном бокалов и ослепительным сиянием жемчугов, буйством застолий и протяжным, надрывным воем метели за окнами.

Денис полюбил Москву. В особенности зимнюю, морозную, народную. Москву с ее рождественскими запахами снега, апельсинов и мокрых валенок. Москву праздничную, нарядную, с лихим бегом коней по укатанной обледенелой дороге.

В солнечные январские дни белоснежная скатерть на улицах столицы переливалась и сверкала камнями-самоцветами.

У подъездов – ковровые сани-розвальни, дуги с разудалыми бубенцами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу