Заслышав переливчатый свист, соперники, изготовившись, бросались в бой. И бились неистово, с криками. С первого разу уложить противника наземь, «снять с чистоты», случалось редко.

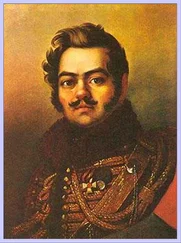

Крепкий мороз обжигал щеки и нос, вышибая слезу из глаз. Но Денису все было нипочем! Он любил лихо, так чтоб ветром сдувало с головы шапку, летать на салазках с крутых гор и до упаду хохотал над забавами ребятишек, которые с гиком и визгом скользили вниз на ледяшках, устраивая возле дороги кучу-малу.

Повсюду, будь то Тверская-Ямская или Арбат, Воздвиженка или Мясницкая, Охотный ряд или Поварская, Патриаршие пруды или же родная Пречистенка, – везде Дениса окружали радушные и лукавые, грешные, трогательные и святые, грустные и веселые, истинно московские нравы и обычаи. Повсюду слышалась особая московская речь, говор, выговор. На долгие годы запомнилось: «Москву, как Россию-матушку, не расскажешь, не объяснишь, а полюбишь...»

Примерно такой спустя годы увидел столицу великий, озаренный и восхищенный Пушкин и описал ее в одном из своих шутливых стихотворений – барскую столицу, удивительно падкую до всяческих перемен:

Разнообразной и живой Москва пленяет красотой,

Старинной роскошью, пирами,

Невестами, колоколами,

Забавной, легкой суетой,

Невинной прозой и стихами.

Ты там на шумных вечерах

Увидишь важное безделье,

Жеманство в тонких кружевах,

И глупость в золотых очках,

И тяжкой знатности веселье,

И скуку, с картами в руках.

В Москве Денис продолжал занятия французским языком, танцами и рисованием с гувернерами из иностранцев. Среди залетных столичных учителей нередко обнаруживались случайные, а то и вовсе непригодные для занятий серьезными науками люди – бывшие лакеи, кучера, промотавшиеся картежные игроки и даже мелкие жулики. Недаром французский посол вынужден был чистосердечно признаться, что в Россию приезжало множество негодных французов, развратных женщин, искателей приключений, лакеев, которые ловким обращением и умением изъясняться скрывали свое звание и невежество. Любопытно и забавно было видеть, каких странных людей назначали учителями и наставниками детей в иных домах в столице и особенно внутри России. С горькой иронией помянет Давыдов впоследствии о плодах подобного воспитания в автобиографии: «Но как тогда учили! Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества: учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке, тому же учился и Давыдов до тринадцатилетнего возраста».

В столице Денис познакомился и подружился с воспитанниками Благородного пансиона братьями Андреем и Александром Тургеневыми. Пансион был основан при Московском университете в 1779 году писателем Михаилом Матвеевичем Херасковым, как закрытое учебное заведение. Курс обучения продолжался в нем шесть лет. После успешного окончания пансиона многие его воспитанники поступали в университет.

Братья Тургеневы писали и печатали стихи в журналах, в том числе и в изданиях под редакцией Николая Михайловича Карамзина. Имя писателя Карамзина, будущего автора знаменитой «Истории государства Российского», в ту пору уже было известно в Москве.

Тургеневы указали Денису дорогу в первый русский альманах «Аониды», где сотрудничали видные писатели: Державин, Херасков, Капнист, Дмитриев, и ввели его в литературное общество, имевшее свой устав и библиотеку. При этом обществе издавался альманах «Утренняя заря». В нем публиковались стихи, рассказы и критические рецензии наиболее одаренных студентов университета и воспитанников пансиона.

На одном из вечеров «Дружеского литературного общества» (так именовали юные дарования свое собрание), Денис встретился с семнадцатилетним поэтом Василием Жуковским.

Стихи Жуковского пользовались успехом в столице. Знатоки и ценители словесности прочили ему славу одного из первых поэтов России.

Кипучая литературная Москва произвела сильное впечатление на юношу. Он стал взахлеб читать книги, журналы, увлекся изящной словесностью и даже сам вздумал сочинять стихи. Но занятие сие оказалось не из легких: сколько Денис ни бился, сколько ни грыз перьев и ни рвал листов бумаги, но так и не смог придать своим быстротечным мыслям и словам строгую форму.

Тогда он решил взяться за переводы.

Вот образец одного из первых стихотворных опытов Давыдова – переложения французской пасторали на русский лад:

Пастушка Лиза, потеряв

Вчера свою овечку,

Грустила и эху говорила

Свою печаль, что эхо повторило:

«О, милая овечка!

Когда я думала, что ты меня

Завсегда будешь любить,

Увы, по сердцу моему судя,

Я не думала, что другу можно изменить!»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу