На фронте Василий Агриков (так звали отца Тихона до пострига) в минуту смертельной опасности дал обет: если выживет, будет служить Богу.

В Лавру возвращались монахи из ссылок и лагерей. Они приходили истощенные, часто искалеченные, но не сломленные и не предавшие. Их стойкость в заключении поражала даже видавших виды уголовников.

Наставниками Ивана, а затем Кирилла Павлова становятся лаврские духовники – архимандрит Петр (Семеновых; 1878–1971), подвизавшийся на Афоне и сподобившийся явления Матери Божией; архимандрит Феодорит (Воробьев; 1899–1973), которому в заключении за проповедь Христа отрубили часть языка, после чего он заново выучился говорить.

Дух мирен несли в монастырь исповедники веры: «светлый старец» архимандрит Дормидонт (1871–1950); «кроткий батюшка» архимандрит Маврикий (Томин; 1891–1953); вернувшийся из ссылки с Гефсиманской иконой Богоматери схиархимандрит Иосия (Евсеенок; 1896–1970); «пушистый» старец, воспитанник Курской Коренной пустыни архимандрит Серафим (Шинкарев; 189?–1979). С 1950 года в Ильинском храме Сергиева Посада служит «венчальный батюшка» и притом самый настоящий старец протоиерей Тихон Пелих (1895–1983), хранитель антиминсов Троице-Сергиевой Лавры в годы ее закрытия. После возрождения обители отец Тихон назначается духовником Московской Духовной семинарии и академии, у него исповедуется и Иван Павлов.

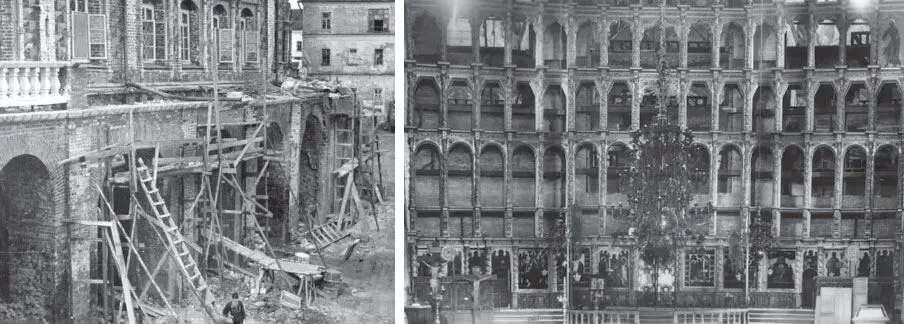

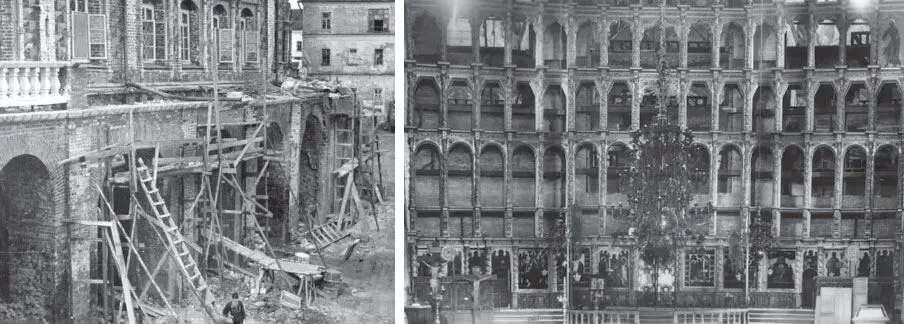

Восстановительные работы в Лавре. На фото справа: иконостас Успенского собора Лавры (иконы убраны для реставрации). 1948 год

«ИМЕЯ ДАВНЕЕ ВЛЕЧЕНИЕ К ИНОЧЕСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ»

В 1950 году батюшка заканчивает Духовную семинарию, ее выпуск состоялся 20 июня.

В те же дни в Успенском соборе монастыря прошла первая после реставрации храма Божественная литургия. Семинаристы оказались свидетелями и участниками восстановительных работ: при них водружали на Успенский храм сорванный бурей крест, отмывали позолоченные звезды и красили купола, белили известью фасад, восстанавливали и золотили резную сень перед алтарем.

С этого времени начинается массовое паломничество в обитель; из Москвы в Загорск (нынешний Сергиев Посад) вдоль древней Ярославской дороги идут полные электрички. От вокзала к Лавре совершаются крестные ходы с иконами Преподобного и пением акафистов.

В конце пути открывается вид, от которого замирает сердце. Величественная архитектура без слов проповедует идеи Святой Руси. Об эти стены разбивается любая изощрённая атеистическая пропаганда. Разве можно было назвать отсталыми великих зодчих, создавших эти шедевры? Или иконописцев, обретавших в молитве неисчерпаемые источники вдохновения?

Внутреннюю красоту христианской веры Иван Павлов постигает в том числе при подготовке выпускной (уже академической) работы, посвященной трудам святых отцов Древней Церкви: «Учение о Таинствах в творениях отцов Церкви I–II веков христианства».

Постепенно созревает решение о монашестве. Выпускник Московской Духовной академии склоняется поступить в Глинскую пустынь (на границе России и Украины в Сумской области), которая вновь открылась осенью 1942 года. Дореволюционный монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы «процветал благодатью» и славился своими старцами. Но обитель, возрожденная на оккупированной немцами территории, буквально висит на волоске, и ее закрывают в 1961 году.

Глинская пустынь открылась осенью 1942 года

Возникшую духовную связь с глинскими старцами Иван Павлов сохранит на всю жизнь. Многие из насельников обители впоследствии переберутся в Грузию, а свою российскую паству на исповедь станут направлять уже к лаврскому духовнику отцу Кириллу. Некоторые из подвижников укроются в ущельях Кавказских гор с их суровой аскетичной обстановкой, «звенящей» молитвой и постоянной угрозой облав. Вместе с митрополитом Зиновием (в схиме – Серафим (Мажуга) и архимандритом Иоанном (Масловым) отец Кирилл будет навещать кавказских пустынников в Абхазии. «Каждый монах жил отдельно, но в определенное время ночью они собирались на полунощницу, и мы с ними служили и пели» [49], – вспоминал сопутствовавший им митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров).

15 июня 1954 г. выпускник Московской Духовной академии Иван Павлов пишет прошение наместнику Лавры архимандриту Пимену (Извекову): «Имея давнее влечение к иноческому образу жизни, я имею сердечное желание в настоящее время после окончания Духовной академии поступить в Обитель Преподобного Сергия и нести все послушания, какие будут на меня возлагаться. Поэтому прошу Вас, отец Наместник, принять меня в число послушников братии Троице-Сергиевой Лавры».

Читать дальше

![Владимир Панин - Сталинградская метель [litres]](/books/437194/vladimir-panin-stalingradskaya-metel-litres-thumb.webp)