1 ...8 9 10 12 13 14 ...23

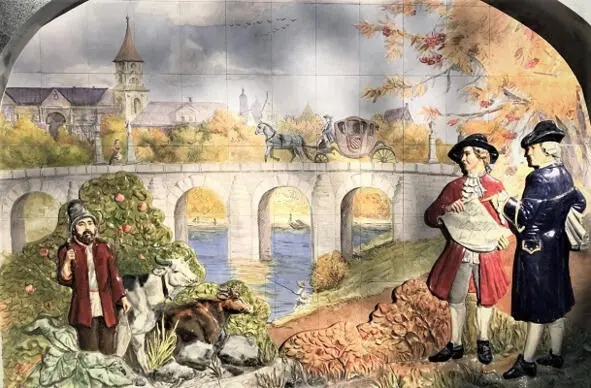

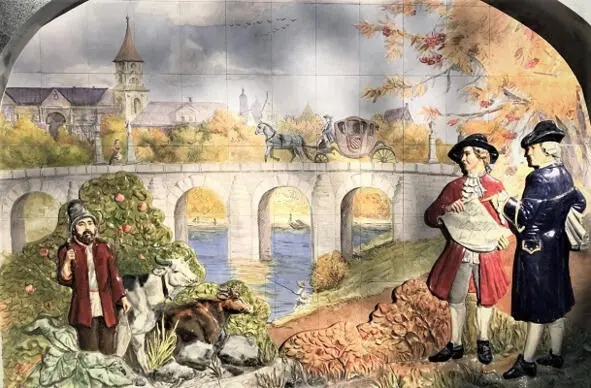

Царевич Пётр и Никита Зотов. Худ. К. Лебедев

И ещё некоторые вещи влияли на развитие будущего первого российского императора. В год его рождения, благодаря усилиям влиятельного монаха и общественного деятеля Симеона Полоцкого, астрология стала учебной дисциплиной, как арифметика и геометрия. Об этом свидетельствует «Книга избранная вкратце о девяти мусах и о седмих свободных художествах», составленная переводчиком Посольского приказа Николаем Спафарием и подьячим Петром Долгово.

Царь Фёдор Алексеевич и Симеон Полоцкий экзаменуют Зотова. Миниатюра XVII века

В 1679 году для семилетнего царевича художник Карп Иванов Золотарев сделает копию с астрономической и астрологической росписи в столовой его отца «Двенадцать месяцев и беги небесные». А царский «дядька» Т. Н. Стрешнев возьмёт из вещей скончавшегося царя Фёдора Алексеевича для воспитания одиннадцатилетнего Петра сочинение Я. Гевелия «Селенография», где в предисловии к русскому переводу этой книги царевич мог прочесть, что звездословие (астрология – прим. автора) – «благопотребно есть на управление государства». Так, Петру его учителя и воспитатели прививали интерес не только к астрологии, но и к другим магическим практикам, которые уже скоро станут основой для создания оккультного «Нептунова общества» из ближнего круга юного царя, которое тайно будет собираться на Кукуе.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что мировоззрение юного царевича продолжило формироваться под влиянием иностранных офицеров, в основном шотландского происхождения, и не очень толковых российских наставников – в условиях узкого географического треугольника – яузских сёл Семёновское, Измайлово, Преображенское, граничащих с Ново-Немецкой слободой. Там, во враждебном окружении Милославских, он остро почувствовал свою ненужность и заброшенность. И возненавидел всё, что было связано с его осознанным детством, в котором он запомнил Москву, Кремль, бояр, стрельцов… Взгляд его устремился на Кукуй!

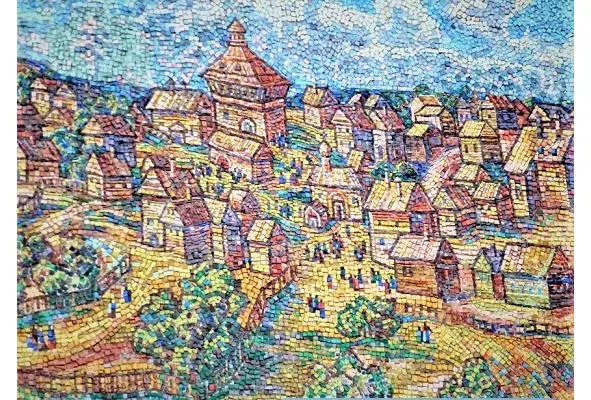

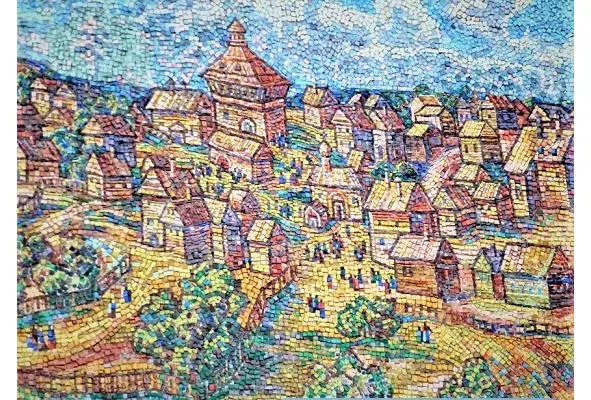

Современная мозаика с изображением Немецкой слободы в XVII веке

А жизнь в Ново-Немецкой слободе текла совсем по-иному, чем в «патриархальном» Преображенском. И она сразу привлекла внимание будущего царя. Может тогда впервые и родились в его неокрепшем сознании мысли о заимствовании «красивой кукольной жизни» иноземцев. С их чистенькими двориками, аккуратными домиками, полуголыми дамочками, сверкающими своими декольте.

Иностранная слобода отличалась от окружающих городских поселений. Это был настоящий европейский городок, с прямыми улицами, вдоль которых стояли большие каменные дома с карнизами и колоннами, окруженные ухоженными садами и парками.

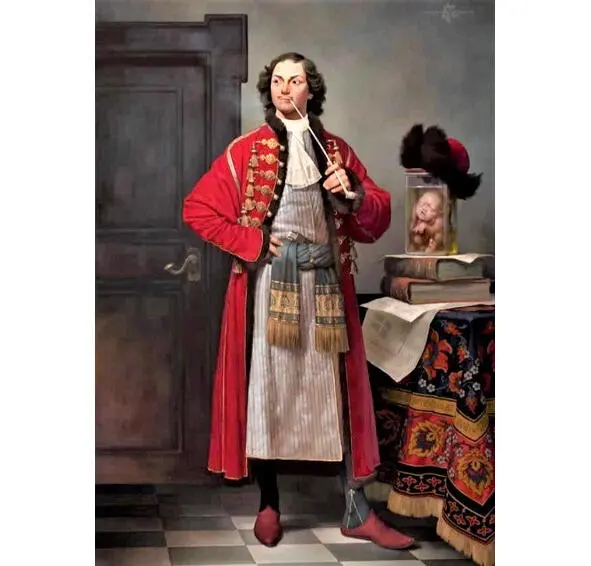

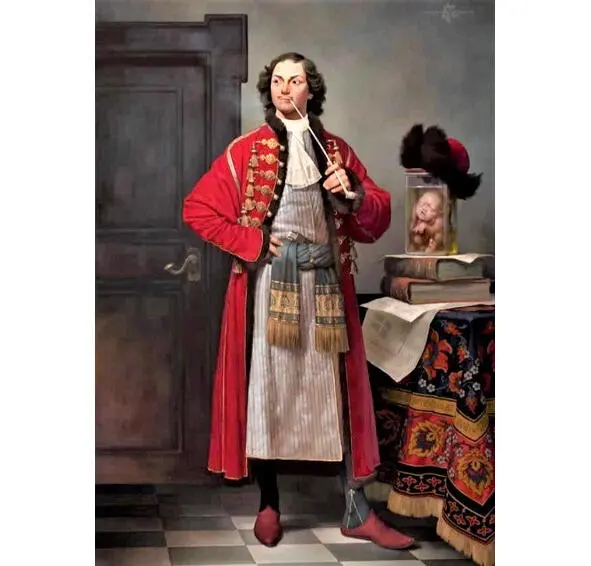

Царь Пётр Алексеевич в 1697 году. Худ. Н. Зубков

Немецкая слобода притягивала юного Петра, как магнит – там жили необыкновенные, по его мнению, люди, знающие как строить большие корабли и обращаться с астролябиями, как веселиться без оглядки и как ухаживать за женщинами.

Подобное предположение в свое время выдвинул русский историк Николай Астров. Другой исследователь, дьякон С. Озеров писал по этому поводу в своей книге: «Яузский край ввиду того, что он находился вдали от Кремля и вдали от буйной слободы Стрелецкой, задумано было сделать тем главным пунктом, откуда должны были пойти и получить свое развитие реформы».

Современная мозаика с изображением Немецкой слободы в XVI веке.

Выходит, именно здесь Пётр решил создать плацдарм для будущей политической борьбы, экономических преобразований, для подготовки преданных кадров и формирования новой элиты.

Что же представляла собой в те времена Яузская местность?

Места эти долго были пустынны и относились к предместьям Москвы. Кое-где встречались небольшие деревушки, возникшие вокруг речных мельниц. К примеру, одну из деревень прозывали Хапиловка – по имени мельника Хапило. А по берегам Яузы, с давних времен, стояли сёла Покровское, Троицкое, Семёновское, Измайлово, Преображенское. Такую картину рисует читателям С. Озеров в книге «Исторические сведения о Лефортове и описание Петропавловского храма», давно уже ставшей библиографической редкостью.

Читать дальше

![Юрий Владимиров - Как я был в немецком плену [litres]](/books/395788/yurij-vladimirov-kak-ya-byl-v-nemeckom-plenu-litres-thumb.webp)