Помощь моряков-балтийцев пришла вовремя, она явилась спасением прежде всего для раненых: начали бесперебойно работать операционные, в нужное время включались перевязочные, лаборатории. Появилась вода для хирургических и бытовых нужд, стало легче с перевязочным материалом, стерилизовались уже не только хирургические инструменты. Использованные, окровавленные, загрязненные бинты не выбрасывались, побуревшие от стерильного кипячения, но гигиенически безупречные, они снова возвращены в перевязочные, — мы их часами скатывали в плотные трубочки для следующих перевязок. Уже выкупаны и вымыты все раненые, среди них не осталось ни одного из тех, у кого сыпались вши из бинтов, полностью ликвидирована вшивость, в палатах чистые постели — за высокое санитарное состояние госпиталя руководство в феврале было награждено орденами. Но сил оставалось все меньше, дистрофия продолжала косить людей, она становилась подобной бомбе замедленного действия: не знаешь, когда взорвется, неся смертельную опасность всем нам.

Несмотря на то что по ледовой трассе Ладоги уже началась доставка продуктов — страна изо всех сил стремилась помочь ленинградцам, — однако продуктов не хватало, чтобы обеспечить населению выдачу по карточкам даже таких скудных норм, как те, что были объявлены 20 января, — 400 граммов крупы рабочим, 200 граммов служащим, 100 граммов иждивенцам — это за месяц! Жиров — никаких, только детям — 75 граммов. Невозможно было улучшить питание и для раненых, наполнить их истощенный организм витаминами, жирами, исключить нервное перенапряжение от постоянных воздушных тревог, воя сирен, рвущихся снарядов, пальбы зенитных орудий, когда звенели все стекла и дрожали стены госпиталя. Эвакуация становилась необходимой для жителей города, и она началась с последней декады января, в первую очередь отправляли женщин и детей, больных и раненых.

* * *

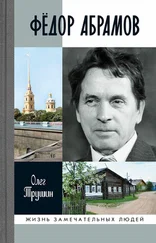

На исходе этой страшной зимы, 17 февраля, Федор Абрамов был эвакуирован по Дороге жизни на длительное лечение в тыл. Как раз все эти сутки сопровождались обстрелом города — ночью, а затем около двух часов падали снаряды днем. Его отправка, как и прибытие в госпиталь, будут помниться до смертного часа. Вот оно, еще одно блокадное «видение»: в холодном пустом вестибюле он стоит на костылях, в шинели, опираясь на одну ногу, левая полусогнута, висит закутанная, лицо почти угрюмое от напряжения.

Ждут машину, раненых не много — отправляли только тех, кто мог хоть немного передвигаться. Входная дверь беспрестанно хлопает — ветер, сквозняком здорово пробирает. Спустилась к нему с дежурства, прощаемся строго, почти безмолвно. Потом, повиснув на костылях, развел в обе стороны свои небольшие ладони: «У меня голые руки, Валя, я еду без варежек…»

Огромные брезентовые рукавицы, что мне выдали в госпитале, для костылей не годятся. Несу шерстяные, малинового цвета варежки, дала приятельница. Надел… на левой варежке во всю ладонь дыра! В уголках его сжатых губ — горечь и скорбь.

А машины все нет, присесть тоже негде — вестибюль освобожден от всего лишнего для транспортировки раненых, спуска их в бомбоубежище при воздушных тревогах. Снова ушла в отделение на третий этаж, меня в любую минуту могут хватиться. И когда спустилась на всякий случай в третий раз, он все еще стоял… Откуда только у него брались силы стоять на одной ноге, с тяжелой, незажившей раной, под северным сквозняком? Наверное, личность в любых условиях остается тем, что она есть, — стойкость его прошла и через это испытание.

Отправка раненых в феврале по Дороге жизни требовала большого мужества от работающих на ней, она была полна опасности и для тех, кого эвакуировали. Она шла при лютых морозах и сильных ветрах, артобстрелах и налетах вражеской авиации. Правда, трасса имела надежную оборону и автобатальоны для оказания помощи идущим машинам. Но кто был застрахован от внезапных трещин во льду глубокого озера, попадания снарядов и бомбежек? Федор Абрамов уходил в большую трудную жизнь, навстречу своей замечательной писательской судьбе по легендарной теперь ледовой трассе, проложенной через Ладогу:

«После долгих скитаний по госпиталям я наконец очутился у себя на родине — в глухих лесах Архангельской области. И вот тут-то мне и посчастливилось увидеть своих земляков во весь их богатырский рост.

Время было страшное. Только что подсохшие степи юга содрогались от гула и грохота сражений, — враг рвался к Волге, а тут, на моей родной Пинеге, шло свое сражение — сражение за хлеб, за жизнь. Снаряды не рвались, пули не свистели, но были похоронки, была нужда страшная и работа. Тяжелая мужская работа в поле и на лугу. И делали эту работу полуголодные бабы, старики, подростки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу