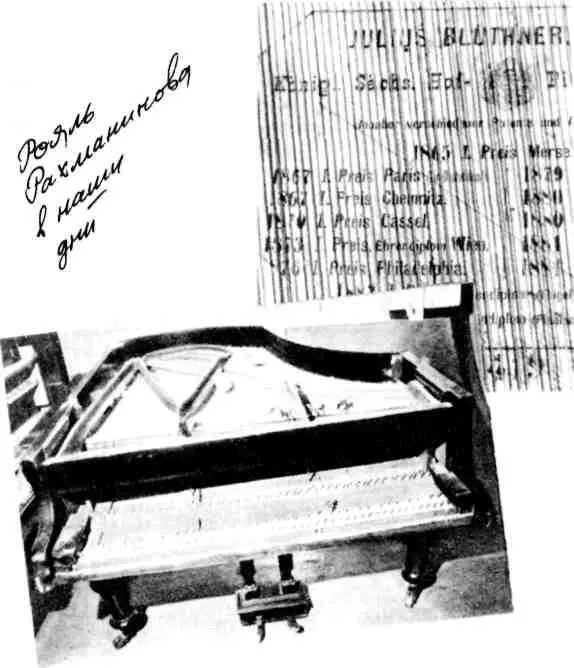

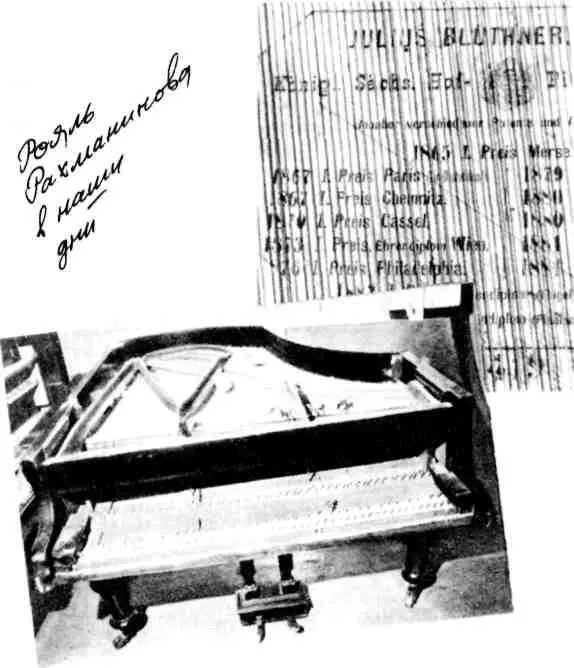

Я взял одну из смятых конфетных бумажек и начал ею между струн, справа от меня, осторожно протирать деку от пыли. Под моими пальцами ожили, зазвенели струны. Сейчас на деке должны появиться опознавательные буквы. Вначале сверкнула позолота, а вот и первые буквы начали складываться в незабываемую со школьных лет фразу о различных патентах и наградах. Я взял следующую бумажку и продолжал работу. Струны непрестанно звенели, потому что я с трудом протискивал между ними пальцы, чтобы дотянуться бумажкой до расчищаемой надписи. Звенит рояль, и в этом звоне рождается прошлое. Я наклонился над декой — значительная часть текста была очищена:

Julius Blüthner L. E.

Leipzig

Königl. Sächs. Hof- (потом следовал герб: два льва, над ними корона. Снизу — крест на орденской ленте). После герба крупным шрифтом Pianoforte-I и так хорошо нами выученное: Inhaber verschiedener Patente und Auszeichnungen.

И пошел перечень наград:

1865 1 Preis Merseburg

1867 1 Preis Paris (für Deutschland)

. . . . . . . . . . . . . .

И дальше, дальше, по мере того как я продолжал, сменяя бумажки, расчищать: даты, города, награды. Номер разобрал с трудом — кажется, 36419.

Я уже понимаю, что можно больше и не возиться с расчисткой деки, но мне хочется дойти до конца. Куда спешить. Может быть, в Москве нет больше инструмента, так непосредственно связанного с именем Рахманинова, с началом его исполнительской деятельности. Не было у рояля ни одной клавиши, но струны звучали под моими пальцами.

«Весной 1943 года Рахманинов почувствовал недомогание — пришлось отменить концертную поездку, что он раньше никогда не позволял себе. Болезнь быстро прогрессировала. Перевезенный из госпиталя домой, он пожелал, «чтобы за ним ухаживала только русская сестра милосердия…». Приближалось его 70-летие. Из России поступали письма от друзей — он охотно на них отвечал, продолжая и перед смертью интересоваться всем, что касалось его родины. Но за несколько дней до юбилея, который собирались широко отметить и у нас в стране, и в Америке, он впал в бессознательное состояние и уже не мог прочитать поздравительную телеграмму из Москвы. 28 марта его не стало. Похоронен на русском кладбище недалеко от Нью-Йорка в цинковом гробу — «чтобы позднее когда-нибудь его можно было перевезти в Россию».

«С. В. Рахманинов, к 100-летию со дня рождения», 1973, Л. С. Третьякова

Звоню Лене Патюковой. Только бы застать ее дома. Лена сняла трубку.

Я (с ходу, не здороваясь): Я нашел его, Сиби!

ОНА: Мишка! Не может быть!

— Может.

* * *

А может, ошибаюсь?..

Леве не удалось нарисовать портрет матери. О неудачных попытках знала Маргарита. В младших классах сидела за одной партой с Левой. Позже Лева сидел с Юрой Трифоновым. Когда Трифонова в доме и в школе не стало, Лева сел за парту с Олегом Сальковским — Мужиком Большим. Но дружеские отношения с Маргаритой не прерывались. Лева давал Маргарите читать свои романы «Полет на Красную Звезду», «Пещерный клад». Маргарита на собственный страх и риск показала Левины рисунки художнику Николаю Жукову. Жуков пригласил Леву к себе в мастерскую, но Лева наотрез отказался идти. Разговор Левы с его тетей Любой (Бубой).

— Дай мне волю, — сказала Буба, — я бы каждый день колотила тебя палкой за то, что ты не желаешь учиться рисовать!

— Мне эта музыка уже давным-давно знакома и успела надоесть! — недовольно, но весьма мирным тоном пробурчал Лева.

А на Маргариту Лева даже рассердился за самовольство в отношении Жукова.

Когда мы теперь разговаривали с Маргаритой, я ей сказал:

— Мастер и Маргарита.

Она засмеялась — темноволосая, темноглазая, с правильными чертами красивого лица; летом неизменно ходила в белых перчатках.

Лева в дневниках суров с Маргаритой. Но, очевидно, у каждого Мастера должна быть своя Маргарита, пусть даже и не осознанная им.

Портрет матери Леве не удавался. Я думал — почему? В чем причина? Теперь, кажется, догадываюсь, в чем дело: Левке не свойственны были открытость чувств, простота, раскрепощенность. Никакого барахтанья и кудахтанья, ясно! Вечная целенаправленность, стремительность. Даже походка была стремительной: он, небольшого роста, сутулясь, шагал пружинистым шагом. Широким. Портфель держал не около бедра, а на вытянутой руке впереди себя, впереди своих широких стремительных шагов. Он всегда спешил, точно помнил о быстротекущем, уходящем времени. В письме с фронта, в котором в своей краткой манере написал, чтобы мать берегла себя для него и для нее самой, он сказал все. Он не мог раскрыться до конца, когда пытался создать ее портрет. Не мог выразить до конца отношение к ней. И бумага «пищала», не шла на обман. Это было преградой между ним и куском ватмана. Когда началась война, Лева произнес фразу, в момент сильной бомбежки Москвы. Фраза поразила Юру Трифонова: «Знаешь, кого жалко? Наших мамаш…» Юра запомнил ее, и через тридцать пять лет вписал в свою книгу и произнес фразу не кто-нибудь, а собственно Лева. Так, как рчо и было.

Читать дальше

![Михаил Коршунов - Наша компания [сборник рассказов]](/books/400798/mihail-korshunov-nasha-kompaniya-sbornik-rasskazov-thumb.webp)