Всё это шло вразрез с предначертаниями и узаконениями великого Петра.

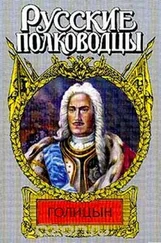

Но в годы фактического правления того же Голицына сняты были отяготительные поборы, установленные в годы Северной войны, списаны миллионные мужицкие недоимки, отменена строгая регламентация торговли, закрыта Тайная канцелярия, а в 1729 году и страшный Преображенский приказ.

Произведённое общее облегчение отодвинуло на десятки лет новый мужицкий бунт, пострашнее булавинского! Без петровского кнута и дыбы развивались новые ремесла и торговля, росли мануфактуры, прокладывались новые дороги и каналы.

Всё это россияне видели и понимали, а чувства их вылились в одно слово: увольнение! Увольнение от жестокой и обязательной петровской службы, увольнение от постоянных войн, увольнение от регламентации коммерции, увольнение от страха перед Тайной канцелярией, застенками в Преображенском — всё это было дано россиянам вот из этих сухих старческих белых боярских рук. Татищева всегда поражала особая нервность и взволнованность этих пальцев.

И такую великую мелодию могут исторгнуть эти пальцы из бесчувственного инструмента! Но ведь Россия — не орган. Живое тело. Поэтому вряд ли вашему превосходительству удастся произвести ещё одно увольнение — увольнение от самодержавия. Опасное увольнение!

Татищев прикрыл глаза, точно его беспокоил мягкий рассеянный свет от свечей в бронзовом канделябре. Прошептал про себя: очень опасное увольнение. Ведь за увольнение царя-батюшки и мужички могут потребовать себе того... увольнения; коль рушится вершина пирамиды, могут не устоять и низы. Перед сей страшной мыслью даже недавнее происшествие с Ванькой Долгоруким у балаганов показалось нечаянным и пустячным... «балаганным» недоразумением.

«А вы, оказывается, опасный человек, ваше высокопревосходительство!»

Мужчина во цвете сил — высокий, полнощёкий, румяный, — Василий Никитич посматривал на сухонького быстренького старичка не без робости. А ведь почитал себя политическим смельчаком, с самим великим Петром осмеливался спорить, требуя веротерпимости.

Но чтобы вот так — Ванька Долгорукий тебе по шапке, а ты в ответ: ограничить самодержавие! — на это Василий Никитич, самый просвещённый в политических делах учёной дружины, пойти не мог.

«А всё потому, ваше высокопревосходительство, что вы мечтатель, а за окном-то не Англия или Швеция, за окном Россия-матушка!» — хотелось крикнуть Василию Никитичу. Но ведь князь Дмитрий был не только мечтателем, но и первенствующим членом правительства — Верховного тайного совета Российской империи. И Василий Никитич промолчал. И только когда Голицын закончил сравнивать образцы английской и шведской конституции, дипломатично развёл руками и сказал с сожалением: «Всё это так, наше высокопревосходительство, но ведь у нас самодержавный монарх государь Пётр II». Голицын сразу примолк и, повернувшись спиной к окну, бросил сухо: «И то верно. Всё это так: пустые мечтания! — Точно преодолев в себе что-то, добавил уже учтиво: — Перейдёмте-ка в рай библиотеки...»

Каких только книг не было в Архангельском! Вот сочинения Пуфендорфия «Об историях славных царств и статов, которые обретаются в Европе»; диковинная книга «Описания войн, или же Как к погибели и разорению всякие царства приходят» на 140 листах.

Далее книги политичные: «Государь» преславного итальянца Макиавелли; «Дискурсы политичные» Иоанна Христофора Эберта; «Камень опыта политичного»; «Министерство или правительство кардинала Ришелье и Мазарика, с политическим рассмотрением»; «История о державе Французской» Иоанна Дебуссера на 1404 листах; «Новоумноженный политичного счастья ковач»... Книги, книги, тысячи книг!

Как мало было ещё библиотек в России! И с такой, как голицынская, соперничали только библиотеки Брюса, Прокоповича да Еропкина [29] Еропкин Пётр Михайлович (1689—1740) — архитектор. Участвовал в архитектурном оформлении дворцовых ансамблей московских и петербургских пригородов. С 1737 г. возглавил Комиссию о петербургском строении.

. Но нигде не было столько древностей, сколько в прославленной библиотеке Архангельского.

Любовно перебирал Василий Никитич старинные летописи, хронографы, статейные списки, государевы грамоты и указы, польские и латинские хроники. С тех пор как в 1719 году Брюс убедил его заняться составлением российской истории, не раз приходилось ему держать в руках старинные летописи и документы. И всё же никогда не приходилось видеть столь драгоценного собрания. Во всём угадывались рука и вкус хозяина. Как много рассказал Татищеву подбор книг о думах и замыслах старого князя. Взять, например, сей изограф. Василий Никитич даже вскрикнул, восхищенный, когда князь Дмитрий, с обычной для него молчаливостью, протянул редчайшую грамоту времён Смутного времени и Семибоярщины [30] ...времён Смутного времени и Семибоярщины... — Смутное время, Смута — так называют период русской истории, связанный с событиями польской и шведской интервенции начала XVII в. и крестьянской войны под предводительством И. И. Болотникова 1606—1607 гг. Семибоярщина — боярское правительство в России, захватившее власть после свержения царя В. И. Шуйского 17 июля 1610 г. В его состав входили бояре: князь Ф. И. Мстиславский, И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой, А. В. Голицын, Б. М. Лыков и родовитые бояре И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев. Семибоярщине не подчинялась большая часть государства. Опасаясь подъёма антифеодального движения, правительство Семибоярщины 17 августа 1610 г. заключило договор с польским гетманом С. Жолкевским о признании русским царём королевича Владислава. 21 сентября 1610 г. оно впустило польско-литовские войска в Москву, передав фактически власть интервентам. Смута прекратилась после освобождения Москвы от интервентов в октябре 1612 г. и с избранием на престол в начале 1613 г. родоначальника династии Романовых Михаила.

: условия избрания на русский престол королевича Владислава. Бояре требовали, чтобы были расширены их права, чтобы от них зависела перемена законов, чтобы не было казней без приговора боярского и думных людей, что для науки вольно каждому из народа московского ездить в другие государства и государь у них за то вотчины, имения и дворы отнимать не будет. И вот самое главное: король не может требовать никакой подати без согласия думных людей; чтоб во всех случаях государь говорил и уряжал, по обычаю Московского государства, с патриархом и священным собором, со всеми боярами и всею землёю.

Читать дальше