Однако ни себя, ни «бедного» дядю Алексея русский царь виновными совершенно не считал. Алексей Александрович был только уволен с должности главного начальника флота и Морского министерства, однако своего звания генерал-адмирала лишён не был. Он уехал в Париж, где и умер в 1908 году.

Конечно, были в русской армии и на флоте настоящие офицеры и действительно талантливые военачальники, такие как адмирал Макаров, генерал Кондратенко, а также многие и многие другие. Солдаты не раздумывая шли за ними в огонь и воду. Но, как правило, необходимой полнотой власти они не обладали.

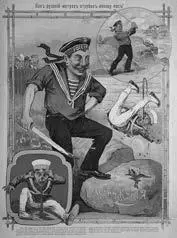

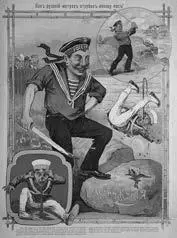

О чём ещё нельзя не сказать? Наверное, читатель уже обратил внимание на то, что в оформлении книги использованы агитационные плакаты того далекого времени. Печатались они во многих газетах и журналах и, в основном, утверждали незыблемость превосходства России. В начале войны пресса пестрела заголовками типа «Победить Россию невозможно!» и «Русский казак жёлтую шкуру-то быстро обдерёт!». Были плакаты с названиями «Как русский матрос отрубил японцу нос», «Как Фома с Ерёмой японца обставили» и т. п. Часто они сопровождались стихами типа: «Эй, микадо, будет худо, перебьём твою посуду, разнесём до тла…» Считалось, что это способствует поднятию боевого духа и созданию соответствующего общественного мнения. Сегодня очевидно, что содержание таких плакатов точно соответствует простому русскому слову – шапкозакидательство. А то, что недооценка противника чаще всего является причиной поражения, прекрасно понимали ещё полководцы древности.

Газеты сообщали о лихих атаках и рейдах казаков, о героизме русских солдат и высоком моральном духе российской императорской армии. И, конечно, всё это было. В столице ждали побед, и туда приходили бодрые реляции. Действительность же оказалась совсем иной. Однако узнать о реальных событиях чаще всего можно было только из нелегальной прессы.

Сводки с полей сражений, а также письма солдат и офицеров проходили строгую цензуру. Как всегда, доходило и до курьезов. Так, на тексте телеграммы одного молодого офицера своей невесте после слов «крепко обнимаю тебя и целую» красовалась отметка военного цензора: «Разрешаю. Полковник N…»

В результате Русско-японская война не явилась чередой «случайно» проигранных сражений. Скорее всего, всё было закономерно. Царское правительство не смогло объяснить народу (а может, и просто не желало), зачем нужна эта война и ради чего воюет Россия. Ну а за бездарность генералов и преступные ошибки самодержца и его ближайшего окружения, как всегда, расплачиваться пришлось населению в тылу. Русские же солдаты платили за эти ошибки своей кровью.

Затраты, вызванные войной, были огромными. Только прямые материальные потери русской армии за время боёв составили колоссальную по тем временам сумму – более 500 миллионов золотых рублей. Поражение на Дальнем Востоке полностью похоронило идею русского господства в Азии и усилило революционные настроения в стране, которые привели к вооруженным столкновениям, названным позднее Первой русской революцией.

Грибовский В. Ю. Российский флот Тихого океана 1898–1905: История создания и гибели. – М.: Военная книга, 2004

Гущин А. В. Оборона Порт-Артура. – М.: Реноме, 2011

Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. – М.: Росспэн, 2013

Крестъянинов В. Я. Минные заградители типа «Амур». – СПб.: ИТД ЛеКо, 2008

Куличкин С. П. Душа и слава Порт-Артура. – М.: Воениздат, 2004

Новиков-Прибой А. С. Цусима. – М.: РуДа, 2019

Османов Е. М. Японский шпионаж в царской России. Деятельность японской разведки и российской контрразведки в годы Русско-японской войны. – СПб.: Издательский дом СПБГУ, 2005

Семёнов В. И. Расплата. – М.: РуДа, 2019

Степанов А. Н. Порт-Артур. – М.: Правда, 1985

Уткин А. И. Русско-японская война: В начале всех бед. – М.: Алгоритм, 2005

Широкорад А. Б. Русско-японские войны 1904–1945. – М.: Харвест, 2003

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/411280/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons-thumb.webp)