В 1867 году на острове Аскольд было замечено большое количество китайцев, занимавшихся незаконной добычей золота. В двухдневный срок им велели покинуть остров. Весной следующего года китайцы появились здесь снова. Когда там высадились наши матросы, их встретили залпы винтовок. Из засады выскочили несколько сотен вооруженных манз, стремясь отрезать русских от берега. Пробиться к кораблю удалось, но три человека погибли. Ещё восемь были ранены, в том числе и два офицера.

В последующие дни вооружённые банды начали действовать уже на материке. Они сожгли несколько русских деревень. Отряды разбойников подступили к Владивостоку. В городе объявили военное положение, произвели обыски среди китайского населения, во время которых конфисковали большое количество оружия и боеприпасов. Арестовали 60 человек. Вскоре прибыло подкрепление, и бандиты были рассеяны. Ликвидация разрозненных групп вооруженных манз продолжалась до середины июля 1868 года. В историю эти события вошли под названием «манзовская война».

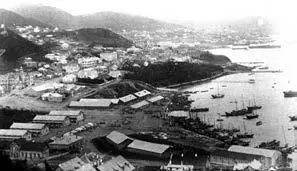

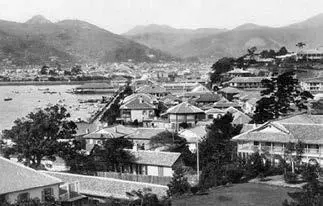

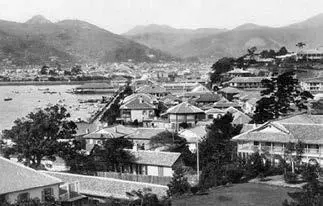

Владивосток в конце XIX века

В 1871 году Владивосток стал главной базой Сибирской военной флотилии. Сюда была перенесена резиденция военного губернатора. А в 1880 году поселение официально полупило статус города. В мае 1891 года началось строительство Уссурийской железной дороги, связавшей Владивосток с Хабаровском и далее с остальной Россией.

Всего за тридцать пять лет крохотный военный пост превратился в крупнейший российский порт на Дальнем Востоке и стал главной базой военно-морского флота России на Тихом океане. Однако в зимнее время гавань здесь замерзала, и длительное время корабли не имели выхода в открытое море. А для российского присутствия на Тихом океане незамерзающий порт был необходим как воздух.

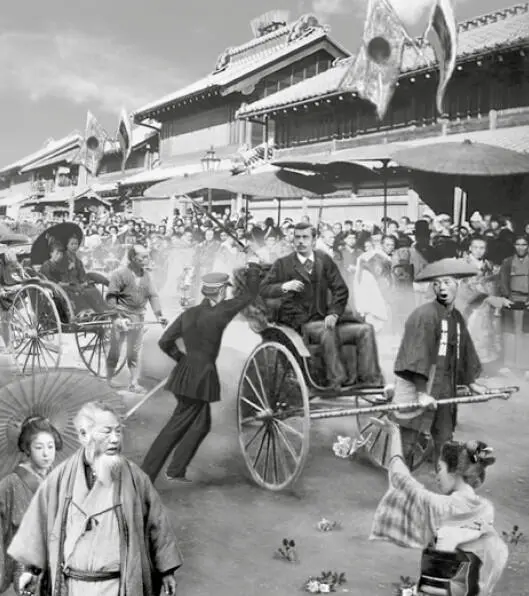

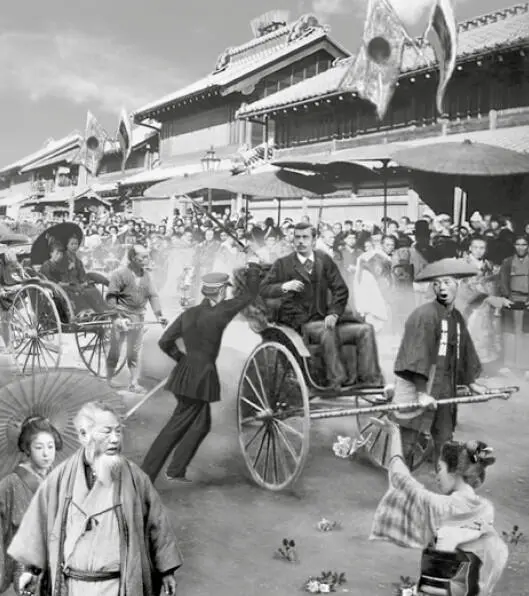

«До сих пор ещё не верится, чтобы это была правда, что действительно ты был ранен, что всё это не сон, не отвратительный кошмар. Никогда не забуду, когда получил первое известие об этом ужасном происшествии…»

Из письма императора Александра III сыну цесаревичу Николаю

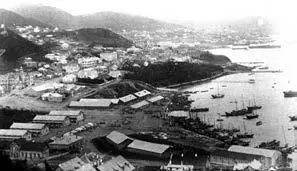

В середине XIX века отношения у России с Японией были весьма дружественными. Наши корабли часто заходили в японские порты – Йокогаму и особенно Нагасаки, которая стала неофициальной базой российского военного флота. Порт этот считался международным и был открыт для всех государств, но особенно тут любили русских.

Многие рестораны носили русские названия: «Санкт-Петербург», «Кронштадт», «Владивосток», а на некоторых заведениях даже висели таблички, сообщавшие, что здесь обслуживаются только российские офицеры.

Цесаревич Николай

Взаимоотношения крепли и в дальнейшем. В 1871 году Владивосток и Нагасаки связали подводным телеграфным кабелем. А в апреле 1886 года между этими двумя городами начались регулярные грузопассажирские рейсы, организованные компанией «Мицубиси». По укоренившейся традиции все российские наследники престола совершали большие заграничные путешествия. В 1890 году император Александр III отправил своего сына Николая в такое турне вокруг Азии. По мнению царя, оно должно было познакомить будущего самодержца с государственным устройством других стран и способствовать расширению его кругозора. Маршрут поездки разрабатывался в Генеральном штабе. Он пролегал через Суэцкий канал и Красное море в Индийский океан. Планировалось посещение Египта, Йемена, Индии, Цейлона (с 1972 г. Шри-Ланка), Сиама (с 1932 г. Таиланд), острова Ява, Сингапура, Китая и Японии. Затем великий князь должен был вернуться в столицу сухопутным путем, проходящим по бескрайним просторам Восточной России.

Нагасаки в середине XIX века

В октябре цесаревич и сопровождающая его небольшая свита сели на поезд и отправились в Вену. Оттуда они добрались до Триеста, где стоял броненосный крейсер «Память Азова», на котором предстояло совершить вояж. В течение полугода наследник посетил все намеченные страны и сделал все предусмотренные этикетом визиты.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/411280/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons-thumb.webp)