Была и еще значимая причина, из-за которой создание небольшой по объему книги растянулось на годы. [2]

Почти двадцатилетие своей жизни писатель посвятил драматургии, хорошо изучил ее законы и особенности, написал десятки пьес. И ни разу не пробовал воплощать свои творческие замыслы в прозе. Онч не почувствовал еще «в себе романиста», как признавался сам позже в письме к А. Н. Толстому. А между тем задуманное по своей сути эпическое произведение было весьма сложно уместить в узких рамках пьесы. Исторический материал, размах событий, герои, темы, сюжетная линия – все удобно «укладывалось» в жанр исторической повести. Автор это понимал. И… не решался переступить рубеж, отделяющий драматургию от прозы.

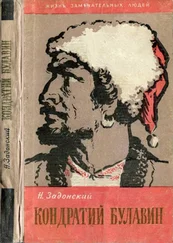

Он нашел «компромиссное» решение – создал народную историческую трагедию. Осенью 1938 года Воронежское книгоиздательство выпустило ее отдельной книжкой. В библиотеке писателя сохранился единственный экземпляр: на обложке из коричневого лидерина золотом тисненное название «Кондрат Булавин»; обстоятельное предисловие В. И. Лебедева; исторические примечания автора, предваряющие начало и конец каждого акта, штриховые заставки художника В. Кораблинова.

Воронежская писательская организация, обсудив трагедию, признала ее творческим достижением автора. В протоколе собрания писателей, сохранившемся в Воронежском госархиве и датированном 23 ноября 1938 года, мы читаем: «В последнее время т. Задонский дал театру еще одну пьесу, историческую трагедию «Кондрат Булавин». Произведение совершенно заслуженно признано советской общественностью одной из крупных работ Задонского».

Пьесу поставил в 1939 году Воронежский драмтеатр. Роль Кондрата Булавина исполнял народный артист РСФСР А. В. Поляков. Я была на нескольких спектаклях и хорошо их помню. Зимой и весной пьеса шла на основной сцене, а летом – на открытой площадке в Первомайском саду. Здесь имелись более широкие возможности для оформления массовых сцен. В памяти запечатлелась такая яркая картина: раздвигается занавес, и перед зрителями – уже темнеющие, переливающиеся от заходящего солнца воды реки Хопра; горят разложенные на берегу костры, а возле них – расположившиеся на отдых булавинцы. Они подбрасывают в костры сухие ветки и поют народную песню «Ах, туманы вы мои, туманушки». Тогда еще световые эффекты, благодаря которым река с отражающимися в воде кострами казалась играющей и живою, были внове. Зрительный зал завороженно замирал. Затем разражался аплодисментами. Так начинался третий акт.

После завершения трагедии «Кондрат Булавин» у ее автора остались не использованные по теме материалы. Обоснованно предполагая, что в работе над 3-й частью романа «Петр I» A. H. Толстой будет как-то освещать Булавинское восстание, Н. Задонский посылает ему письмо. [3]Между писателями завязывается переписка. (Письма к А. Н. Толстому читатель найдет в публикации В. Болдырева, напечатанной в журнале «Подъем», № 2 за 1977 г.) Н. Задонский посылает А. Н. Толстому очерк и трагедию и просит дать отзыв о пьесе. «Это первая моя трагедия, – пишет он, – но „скидок“ мне не надо, напишите все, что хорошо и что плохо…»

В начале лета 1938 года пришло ответное письмо с отзывом, замечаниями и критикой. А.Н.Толстой, в частности, указывал, что сам по себе избранный жанр сковал автора, не позволил ему в полной мере осветить ход восстания и создать более полнокровный образ Булавина. И посоветовал «повернуться лицом к прозе». Помнится, что отец, всегда делившийся с семьей своими намерениями и творческими замыслами, уже в подумывал над этим. Но получилось иначе.

Собирая материалы о булавинцах, Николай Алексеевич нашел много других новых, нигде не публиковавшихся ранее документов той же поры. В его руках оказались источники, освещающие положение на Украине в конце XVII и начале XVIII века и предательскую политику гетмана Мазепы. В то время как после поражения русских войск под Нарвой и вторжения шведских войск в Польшу царь Петр принимает все меры для укрепления рубежей Российского государства, на Украине тонкий интриган и ловкий заговорщик Мазепа ведет тайные переговоры с неприятелем, вынашивает замысел разорвать братский союз Украины с Россией.

Обогатив свои немалые познания об этой эпохе новыми историческими данными, писатель в своем воображении все чаще и настойчивее обращается к славным деяниям молодого царя Петра Первого, к фигуре иезуита Мазепы, к его роману с юной дочерью Кочубея…

Читать дальше