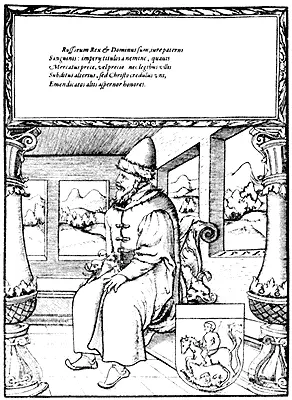

Василий III

Но жизнь брала свое, и черты прошлого постепенно бледнели. Представим себе одного из таких князей. От его былого удела (части княжества) у него осталось два села с двумя-тремя десятками деревень. Был ли он врагом централизации? Нет. После присоединения княжества к Москве он женился на московской боярышне и получил в приданое вотчины на старой территории Русского государства, далеко за пределами своего родового гнезда. Еще в нескольких уездах он прикупил вотчины, вдобавок благодаря своим связям и положению ему удалось получить бесплатно поместье еще в одном уезде. Такой князь постепенно превращался в обычного, хотя и богатого и знатного, московского служилого человека. Вотчина в былом родовом гнезде составляла теперь лишь небольшую часть его владений. В конце XV - первой трети XVI века русский господствующий класс интенсивно перемешивается. Феодалы из разных частей страны перемещаются, получают вотчины и поместья в новых местах. Постепенно складывается единый общерусский класс феодалов. Впрочем, в первой трети XVI века этот процесс только начался.

Да и вообще до централизации было далеко. Ведь не существовали еще центральные отраслевые правительственные учреждения - приказы. Только чуть-чуть намечалась специализация на тех или иных вопросах управления государевых "дьяков" - незнатных чиновников. Это была только тенденция, каждый дьяк занимался разнообразными делами.

Архаичной и неуклюжей была система местного управления. На местах власть принадлежала наместникам и волостелям. Они были кормленщиками : получали уезды (наместники) или их части - волости и станы (волостели), как тогда говорили, в кормление . Это означало, что кормленщику полагалась определенная часть податей с его уезда или волости. Кроме того, в его пользу шли судебные, пошлины. Но этим вознаграждалась не административная и судебная деятельность наместника или волостеля. Ведь само кормление было наградой или платой за прежнюю военную службу. Получал его служилый человек раз в несколько лет. Потому-то к своим прямым административным и судебным обязанностям кормленщики относились спустя рукава. Подчас наместники передоверяли свои функции своим холопам , а сами уезжали домой и спокойно занимались хозяйством. Сложилась парадоксальная ситуация: в феодальном государстве реальная власть на местах оказывалась подчас в руках холопов.

Да и в получении кормлений не было порядка. Вероятнее всего, чтобы получить кормление, надо было дать взятку распределявшему их дьяку . Если же взятку не хотелось давать, могла возникнуть ситуация, в которой уже при Иване IV оказался один служилый человек - Суббота Стромилов-Шолохов. Он рассказывал, за что побывал в тюрьме: "Бил есми челом царю государю о кормленье, и докуки моей было государю много, и про то меня в опальную тюрьму не одиножда посылывали - пятья и шестья (пять-шесть раз.- В. К. ) Да таки есьми у государя кормленья добился!"

Власть великого князя была достаточно суровой. Он мог "за непригожие речи" о себе приказать отрубить голову любому. Так был казнен придворный Василия III Берсень Беклемишев, который в беседе с выезжим с Афонской горы монахом Максимом Греком жаловался, что государь "встречи (возражений.- В. К. ) против собя не любит". Раз, когда Беклемишев осмелился дать совет Василию III, тот ему сказал: "Пойди, смерд, прочь, не надобен ми еси". Но эта суровая власть была на самом деле слаба, ибо у нее не было своего аппарата, а потому ни один закон никогда до конца, полностью не выполнялся. Ведь кормленщики - еще не аппарат власти. Вопрос о централизации стоял на повестке дня. Его и предстояло решать в середине - второй половине XVI века.

Пережитком прошлого были и существовавшие еще удельные княжества, полусамостоятельные государства. К концу княжения Василия III их осталось всего два; принадлежали они младшим братьям великого князя: Юрию, владевшему Дмитровом и Звенигородом, и Андрею, в удел которого входили Старица в Тверской земле и Верея на юго-западе.

Братья - удельные князья тем более беспокоили Василия III, что у него долго не было наследника. Брак его с Соломонией Юрьевной из боярского рода Сабуровых оказался неудачным: у супругов в течение 20 лет не было детей. Великий князь и его княгиня и на богомолье ездили постоянно, и ко всем возможным чудотворным иконам прикладывались. Все напрасно. В конце концов Василий III решился на неслыханный поступок - развод.

Читать дальше