Сезон пятьдесят первого года снова открывшая матчем ЦДКА, потерявшим букву «К» в названии — начальство сообразило, что политически не совсем верно называться армии по-прежнему «красной» вместо «советской», — и «Спартаком». Я и забыл, что «наши» тогда выиграли — сейчас уточнил, что 1:0, как в незабываемом сорок седьмом. Да и весь сезон оставил меня непривычно равнодушным. Я и по сей день считаю, что существует связь между потерянной буквой и утратой командой ЦДКА (то есть ЦДСА с обязательным «С» во всех последующих именах или псевдонимах) фамильной игры. Мне казалось, что с погасшим в афише и прочем «К» исчез из названия команды маняще красный (не от идеологии, а только от эстетики, от лингвистики) цвет.

Что запомнилось из сезона пятьдесят первого? Вымученная победа армейского клуба в финале Кубка над таинственной командой города Калинина. На самом-то деле город Калинин был ни при чем. Просто Московский военный округ собрал в команде с таким будничным названием тех игроков, что не пришлись ко двору прежде всего в дубле ЦДКА (правда, среди них нашелся и настоящий талант — будущий динамовец Борис Кузнецов, ставший позднее олимпийским чемпионом вместе со Стрельцовым) — и обиженные и недооцененные выбили из розыгрыша Кубка московское «Динамо». Через год «калининскую» команду пополнили звездами из расформированного за олимпийское поражение ЦДСА Николаевым, Деминым, Нырковым, Грининым, Коверзневичем, но такого эффекта, как в пятьдесят первом, не добились.

Из футбола уходили — мне думалось — люди, творившие чудеса. В своей верности этим людям я кажусь себе трогательным и забавным. Отболев той верностью, я в дальнейшем полюбил перемены декораций, полюбил изменять свое отношение к людям, рассмотрев их пристально. Или, может быть, верность к чему-то, навсегда меня поразившему, существует во мне пунктирно?

При мне ушел с поля Василий Карцев — тот Карцев, что забил первый гол в английском турне «Динамо», репортажи о котором Синявского я слушал совсем ребенком. Игрок, посланный ему на замену, припрыгивал нетерпеливо возле бровки, а бомбардир успел все же забить свой гол Чанову (успешному дублеру армейского голкипера Никанорова и отцу двух вратарей впоследствии) — и видно было, как же не хочет покидать он поле, понимая, что покидает его навсегда. Исчез было Бобров — не появлялся в основном составе ВВС. И вдруг в репортаже того же Синявского — не слышал бы сам его хриплую скороговорку из радиоприемника на даче у Корнея Чуковского, ни за что бы не поверил, что могли транслировать игру одной шестьдесят четвертой Кубка, — среди незнакомых в подавляющем большинстве фамилий: Бобров. Бобров играет за команду ВВС-2, предназначенную для внутримосковских турниров. Бобров никогда не бил пенальти, а тут бьет — и забивает. Но в дополнительное время ужгородский «Спартак» берет верх с чувствительным преимуществом над уцененным вариантом клуба Василия Сталина. Мы возбуждены появлением в эфире «Бобра» — но и шокированы его бессилием перед каким-то Ужгородом. Мы и понятия не имеем, что Ужгород — футбольный город, и по словам усилившего состав киевского «Динамо» в сорок девятом Комана, они там, на Западной Украине, всю войну в футбол играли, не воевали…

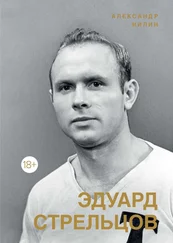

Аксель Вартанян жил в пятидесятые годы в Тбилиси… В моем повествовании мы с Вартаняном напоминаем персонажей из так и не решенной мною арифметической задачи о двух путешественниках, вышедших навстречу из пунктов «А» и «Б». Аксель жил в Тбилиси — и школьником (он на два года старше меня и на год моложе Стрельцова) на запасном поле местного стадиона «Динамо» увидел Эдика, вернее специально пришел на него посмотреть, сбежав с уроков. Московский футболист, о котором еще до первой игры его в начале апреля уже шла молва (их тысячи три собралось в непогоду на торпедовской тренировке) среди тбилисских болельщиков, как о вундеркинде, показался будущему знаменитому статистику каким-то по-особенному чистеньким, светленьким.

На каждое удачное движение не по годам рослого и длинноногого голубоглазого блондина — финт ли, рывок ли, удар — разбиравшаяся в футболе публика отзывалась восторженным гудением.

Он подбежал к трибунам за укатившимся мячом — и, зардевшись, заулыбался, когда ему зааплодировали. Возвратившись на поле, он словно в благодарность за такое к себе отношение пробил под невероятно острым углом в дальнюю девятку.

Вспоминая, как он оказался в двух-трех шагах от прибежавшего за мячом Эдуарда, Аксель говорил: «Настолько близко я никогда больше его не увижу». Вартанян так и не познакомился со Стрельцовым, хотя и переехал потом в Москву. Но дал нам в итоге исчерпывающий статистический портрет Эдика. А я от строчки в спортивной газете, всколыхнувшей фантазию, дошел-таки до личного знакомства с Эдуардом — и прикалываю теперь листочки разрозненных мемуаров к частоколу уточненных цифр.

Читать дальше