Из московских команд удачнее всех выступил «Спартак», ставший четвертым. В пятерку лучших вошли и армейцы. Но на своем шестом месте «Торпедо» все же обгоняло динамовцев. Провалился, судя по занятому месту, «Локомотив».

Не тренер тому виною, а нетерпение железнодорожного начальства. Константин Бесков, принявший команду от своего учителя в футболе Бориса Андреевича Аркадьева, начинал как когда-то в «Торпедо». Призвал талантливых молодых — и намеревался сделать из них команду за два-три сезона, быстрее не обещал. Команда проигрывала игру за игрой, но публике, обычно равнодушной к железнодорожному клубу, команда все больше нравилась. Двое самых талантливых новобранцев — Владимир Козлов и Михаил Гершкович — обещали в центре атаки очень скоро стать в ряд лучших форвардов страны.

Как и тогда в «Торпедо», старики-посредственности подняли бунт — и уже в июле добились смещения тренера. Старшим тренером «Локомотива» стал Валентин Бубукин — и с ним команда закончила турнир на семнадцатом месте.

Почему задерживаюсь я на грустной истории с «Локомотивом»? Ну а как было мимо нее пройти, когда к «Торпедо» Стрельцова с Ивановым случившееся с Бесковым имело самое непосредственное отношение?

Молодые форварды не захотели оставаться в клубе, отказавшемся от Бескова. Им чинили всяческие препятствия, пугали дисквалификацией, но они не остались в «Локомотиве». Козлов стал игроком «Динамо», когда тренером туда позвали Константина Ивановича. А Гершкович ждал перехода только в «Торпедо» — его мечтой с детства было играть с Эдуардом Анатольевичем.

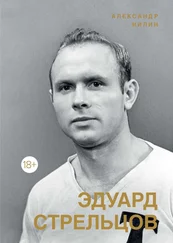

…Если перевести смысл сезона шестьдесят шестого года для Эдика на театральный язык, то можно посчитать этот сезон вторым спектаклем. Артисты подтвердят, что второй спектакль всегда похуже премьерного, сыгранного целиком на нервном подъеме. Второй спектакль дается труднее — наката еще нет, а того мобилизующего страха провала, как перед премьерой, и не должно быть. Должно быть совсем другое, всей предварительной работой вроде бы набранное, но из-за неизученных особенностей организма пока не проявленное. Однако, говоря уже спортивным языком, результат в тебе сидит…

Стрельцов из вынужденного небытия шагнул на большое поле — нырнул на глубины необходимой ему среды обитания. Но теперь предстояло обвыкнуть в разительно изменившемся быту — в быту действующей знаменитости. Освоиться в этом внешне праздничном существовании, избежав кессонной болезни, было так же трудно, как в том таежном мире, куда он был сброшен некогда со столичного поднебесья. Естественному, как мы успели здесь заметить, человеку — Эдику Стрельцову — оставаться естественным везде оказывалось много труднее, чем тем, кто может приспосабливаться, мимикрировать — а таких, как нам ни грустно, большинство: иначе же не спастись, не выжить.

Эдуард из-за футбола — точнее, из-за своего природного дара к игре — оказался во взрослой компании почти с подростковых лет. С детским — опять же естественным — самолюбием он не мог показать старшим всей своей ранимости. Слава Богу, что вид здорового малого позволял ему казаться толстокожим. И повадки флегматика с толстой кожей, счастливо обретенные им в юности среди грубых футболистов, остались у него навсегда, не избавив, впрочем, до конца дней от ранимости, очень мало кем замеченной.

Судя по рассказу Аллы о встрече с Эдиком по дороге в детский магазин, он не менял былых привычек, не стал ни осторожнее, ни хоть чуть-чуть осмотрительнее. Волна нового внимания подняла Стрельцова над толпой. Повсеместная узнаваемость в изменившемся облике его смущала — он стеснялся того, что полысел.

Солидности в нем не прибавилось — и те, кто играл с ним теперь в «Торпедо», быстро привыкли к нему, забывая иногда в общежитии, кто перед ними, а ему так было даже проще. Молитвенное отношение, немедленно возникавшее, когда с обитателями Мячкова выходил он на игру или на тренировку, он воспринимал как должное в экстремальной ситуации, но потребности в круглосуточном пиетете Стрельцов никогда не чувствовал. Его ощущение собственной значимости было слишком сокровенным, суверенным, я бы сказал. Оно, вероятно, не только утверждало Эдика в нашем мире, но и мучило — в том его потаенном, заповеднострельцовском. Он, наверное, знал, что дар его футбольный обречен не вместиться в то время, что отведено ему быть действующим футболистом. И наступит день, когда он, наоборот, не будет знать, что со своим даром делать. И спрятаться от таких мыслей только и можно было в сиюминутность острейшего ощущения всей прочей, во плоти и мирских соблазнах, а не только необратимо состязательной футбольной жизни — в сиюминутность, пусть и сокращающую продолжительность пребывания в игре у всех на виду. И в состоянии ли был он — особенно после всего им перенесенного — ограничивать себя, подчинять режиму, жертвовать радостями той жизни, которая неизменно противоречила главному его желанию быть только таким, какой он есть, не меняясь ни в ту, ни в другую сторону. Он уже заглянул в пропасть. Но жил так, как будто о существовании пропасти и не подозревает.

Читать дальше