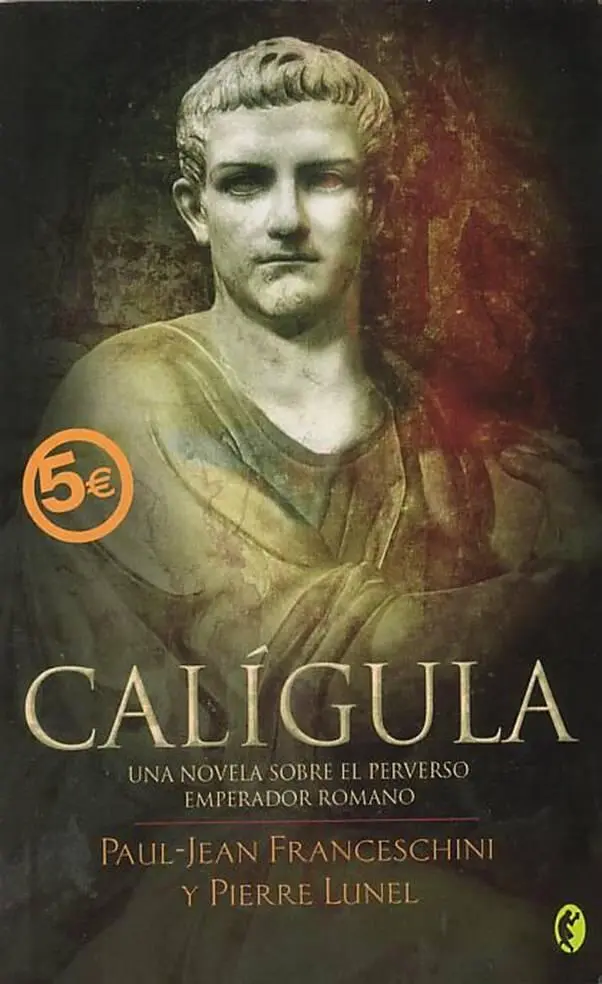

Paul-Jean Franceschini, Pierre Lunel

Calígula

Título original: Caligula

Traducción: Dolors Gallan

La lamentable extinción del mundo precristiano y de sus fascinantes prácticas.

VLADIMIR NABOKOV, Lolita

Mayo de 36 – abril de 37 d.C.

En el punto más elevado de la isla se alzaba la villa de Júpiter, una maciza construcción de granito gris, nido perfecto para las águilas gigantes al que se accedía por un largo y serpenteante camino que dejaba exhaustos a los porteadores de literas. Tras franquear la imponente puerta, dedicando un mudo saludo al centinela que se apresuró a cuadrarse, Macrón se desperezó y aspiró el acre perfume de los matorrales. Los primeros rayos de sol disipaban poco a poco los bancos de bruma. A lo lejos, más allá del mar de color vino, una mancha blanca revelaba la presencia de Nápoles.

Alto, bien plantado, con un brillo de autoridad en la mirada, propio de quienes han nacido para mandar, Macrón era prefecto del pretorio de Roma. La inspección de los puestos de guardia de la isla no figuraba ni por asomo entre sus atribuciones. Lo hacía porque había sido durante mucho tiempo oficial de la legión y porque, en el desempeño de su importante cargo, echaba de menos aquel paseo matinal. A cada uno de los centinelas le repetía el santo y seña elegido por el emperador: amor fati, el amor por el destino.

¡Qué fácil resulta exhortar a los hombres a amar su destino, cuando uno es el único que lo determina! Macrón se encargaba de que se cumpliesen en Roma y en todo el Imperio las órdenes de Tiberio, que no abandonaba Capri desde hacía mucho. Una vez más, recordó que el prefecto Sejano, al que había sucedido en aquel puesto relevante y arriesgado, había terminado su carrera en la escalera de las Gemonías, despedazado por el populacho. Era peligroso gozar de la confianza de Tiberio. ¿Acabaría corriendo él la misma horrenda suerte?

Se detuvo por un instante, rescatado de tan lúgubres pensamientos por el esplendor del paisaje. El mar orlaba la costa con una puntilla de nácar. A lo lejos, dos velas triangulares escoltaban la sombría masa de un trirreme. Muy cerca, en la villa de Capricornio, una de las doce que Tiberio había mandado construir y a las que había puesto los nombres de los signos del zodíaco, se erguían las resplandecientes columnas de su peristilo.

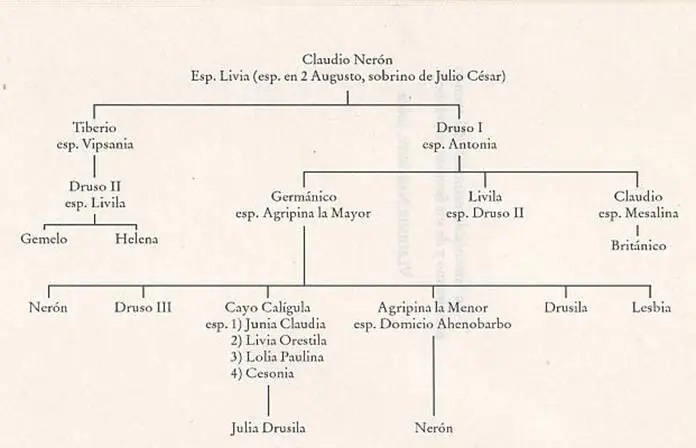

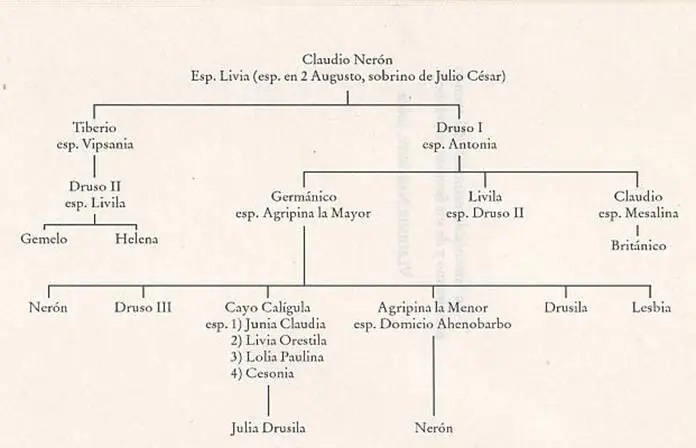

De allí llegaba un confuso rumor de fiesta. Macrón reprimió un juramento. Si hubiera tenido a sus órdenes a ese inútil de Cayo, le habría enseñado a proceder con rectitud a base de correctivos generosos aplicados con la cepa de viña, la insignia de los centuriones. Por desgracia, no podía darle más que consejos al hijo adoptivo del emperador, consejos de los que el joven no hacía el menor caso. Veinte años atrás, cuando vivía en los campamentos del ejército del Rin con su padre, el gran Germánico, todo el mundo había creído que un día llegaría a ser un soldado. Lo disfrazaban de legionario, lo que le valió el sobrenombre de Calígula, «bota pequeña». Llegado a la edad adulta, no era más que un gandul que se pasaba las noches de juerga hasta el alba.

Al tiempo que reanudaba la marcha por el sendero, el prefecto del pretorio pensó en la conversación que había mantenido la noche anterior con el emperador. ¿Qué le había pasado a Tiberio por la cabeza mientras fijaba en él aquellos grandes ojos azulados hundidos bajo la maraña gris de las cejas? De forma maquinal, Macrón se puso a contar los pasos que lo separaban de la villa de Júpiter. Determinados números se consideraban propicios, otros nefastos. Setenta y siete, setenta y ocho…, la edad de Tiberio. Escrutó el cielo, buscando un presagio. A la izquierda, una golondrina ascendía hacia los nubarrones del lado malo. En la entrada de la villa, se encontró con Calisto, madrugador como de costumbre. De mala gana, le devolvió el saludo. El liberto favorito del emperador, un hombrecillo con ojos de hurón y hocico puntiagudo al que habían puesto el mote del zorro griego, había nacido esclavo en una aldea perdida de Asia. Había sido portero, portador del ánfora de vino y después cubicular, criado encargado del dormitorio. Designado para ocuparse de la silla retrete del emperador, se había manejado tan bien que al cabo de un año Tiberio le había dado la bofetada simbólica de la manumisión. Sacando partido de su confianza el favorito había amasado una inmensa fortuna, y se decia que una de sus villas estaba adornada con treinta y dos columnas de ónice. Reconcomido de rabia, el oficial pensó que para hacer carrera en Roma la esponja de limpiar culos era más útil que la espada Antes de ir a trabajar con el emperador, se detuvo a cambiarse el apartamento que ponían a su disposición en cada una de sus estancias en la isla. Enia estaba acabando de arreglarse. Una criada le cepillaba la larga cabellera rubia.

¡Al menos aquí nos levantamos temprano! -exclamó con jovialidad-. No es como en casa de Cayo; él aún no se ha acostado. Lo veremos aparecer al final de la tarde, en cuanto se despierte.

¡Qué vida, por Hércules!

Enia le sonrio desde el espejo de plata.

– No te preocupes, que no me dejaré seducir.

¿Cómo había adivinado su secreto temor? No era ésa la forma en que una romana debía hablarle a su marido. Cuando Tiberio le había mandado casarse con la hija de su gran amigo, el astrólogo griego Trasilo, Macrón se había sentido halagado por aquella muestra de estima. Con el tiempo le había llegado a gustar esa extranjera de cuerpo airoso y andrógino. Nunca se había planteado si la quería; los militares no ponen nombres a sus sentimientos.

– Cayo se te insinúa -refunfuñó-. Deberías evitarlo.

– Quiero saber quién es.

– Todos lo sabemos. Es el hijo de Germánico y el hijo adoptivo de Tiberio.

Sí, pero ¿cómo es en el fondo?

– Yo te lo diré. Es un inútil. Un joven licencioso tan enemigo del trabajo como un esclavo corso.

Finge serlo. Es un papel que representa, como en el teatro.

– ¿Por qué te interesa tanto saber de él?

– Porque un día será emperador.

¿Emperador, él? ¡Mi pobre Enia, tú desvarías! A la edad en Me todos los demás están en el ejército, él toca la pandereta y hace teatro con rameras y afeminados. ¡Emperador! ¡Tiberio nunca lo nombrará!

La mujer calló, pero él intuyó que su certeza no se había debilitado en absoluto.

Cuando entró en la gran oficina del primer piso, el emperador se encontraba ya allí. A contraluz, Macrón sólo entreveía su fornida espalda. Los cuatro secretarios, inclinados sobre los pupitres a ambos lados de la puerta, se pusieron precipitadamente de pie como muestra de respeto. Tras tender al ujier la capa roja y el casco con penacho, avanzó hacia la lustrosa mesa sobre la que un sirviente depositaba un legajo de documentos.

– Ave, Caesar.

Por toda respuesta, obtuvo un gruñido. Se sentó frente al emperador para presentarle su informe.

Aunque el anciano parecía adormilado, de vez en cuando, en su rostro salpicado de manchas, los párpados marchitos se levantaban sobre los ojos saltones con igual rapidez que una lengua de lagarto. Al oír ciertas palabras, corregía un error o exigía una precisión. Ante ciertos nombres, se reía con actitud socarrona, como si encerrasen un secreto divertido que sólo él conocía. Rechazó en bloque, sin querer examinarlas, las peticiones de gracia de los condenados a muerte.

Читать дальше