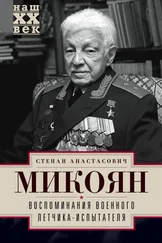

К вечеру кабинет пустеет, и Микоян остается наедине с невеселыми мыслями. Снова и снова думает он об очередной трудной, подчас трагической полосе, через которую продирается мировая авиация.

Артем Иванович углубляется в чтение новейших научных трудов. Отчеты о проделанных исследованиях интересны и поучительны. Аэродинамики работают на летающих лабораториях, самолетах, оборудованных для научных исследований. Эксперименты с моделями выполняются непосредственно в атмосфере. Модели с измерительной аппаратурой в специальных бомбах сбрасывают с большой высоты, в свободном полете бомба разгоняется, скорость обтекания моделей приближается к звуковой, и приборы производят необходимые замеры. Затем автомат раскрывает парашют, чтобы обеспечить добытой информации «мягкую посадку». Когда же ученые решили экспериментировать на еще больших скоростях, бомбы начали оснащать пороховыми ускорителями. Информация о таинственном звуковом барьере становилась все богаче, но для точных выводов ее все же не хватало, и Микоян, санкционировав инициативу Летно-исследовательского института, принимает решение рискованное, опасное, но неизбежное: провести серию пикирований с разгоном, с полным газом, чтобы приблизить исследовательские полеты к реальным запросам конструкторов. По объему информации модель не может тягаться с тем, что в силах принести настоящий самолет.

Полеты летчиков Тютерева, Анохина, Эйниса и других, выходивших на пикирование с полным газом, были уникальными. Эти сложные полеты требовали большой отваги. На пикировании, если летчик и передумает и захочет прекратить разгон, уже не остановишься. Дали эти полеты для штурма звукового барьера очень много, хотя точно измерять скорость на снижении тогда еще не умели. Как заметил рассказывавший об этих полетах Г.А.Седов: «Сколько было на самом деле – одному богу известно, но где-то около единицы». Иными словами, скорость приближалась к скорости звука.

Испытания СИ-01 были поручены Ивану Тимофеевичу Иващенко. Иван Тимофеевич начал работать на МиГах еще перед войной. Однажды, взлетев с Центрального аэродрома, попал в жестокую аварию. Отказал двигатель, и истребитель врезался в барак подле метро «Аэропорт». Иващенко вывалился из самолета и остался жив лишь волей случая. Другого такое происшествие навсегда отвратило бы от авиации, но Иван Тимофеевич смело продолжал летать. В числе первых четырех советских летчиков был удостоен за освоение реактивной техники звания Героя Советского Союза.

При испытаниях МиГ-15, в пехотной каске, надетой сверху на обычный авиационный шлем (прочнейших летных шлемов, общепринятых сегодня, тогда еще не существовало), Иващенко участвовал в работах, предшествовавших созданию катапультируемого кресла. Электрическая система сброса фонаря не раз создавала в воздухе сложную обстановку. Закончив эту работу, Иван Тимофеевич пересел с МиГ-15 на СИ. Он получил первый экземпляр опытной машины, чтобы провести обширную программу летных испытаний. Финал программы – высший пилотаж, для реактивных истребителей тогда дело во многом новое.

Апрельским утром 1950 года СИ оторвался от земли и ушел за облака. Опасную работу всегда спокойнее вести на больших высотах. Выполнив на 11 тысячах метров заданные ему режимы и не обнаружив при этом ничего непредвиденного, Иващенко снизился до 5 тысяч метров, вошел в пике и... не вышел из него.

На месте падения зияла глубокая воронка. Истребитель врезался в землю на огромной скорости. От самолета, двигателя и пушек остались лишь мелкие кусочки дюраля и стали, среди которых (такое не выдумаешь нарочно) лежали спрессованные друг с другом партийный билет и удостоверение Героя Советского Союза.

Катастрофа произошла так внезапно, что даже Иващенко, опытнейший профессиональный испытатель, не успел передать по радио ни слова. Информации в распоряжении аварийной комиссии было мало. Перебрав немногочисленные факты и проанализировав всевозможные предположения, инженеры поняли: без дальнейших испытаний точного диагноза катастрофы не поставишь...

Но разгадки требовала не только катастрофа Иващенко. Освоение реактивной техники, рост скоростей, первые встречи со звуковым барьером и первые попытки его преодоления в еще большей степени повысили роль работы испытателей в общем коллективном труде по созданию нового самолета. Тесное сотрудничество с летчиками-инженерами А.Н.Гринчиком, М.Л.Галлаем, Г.М.Шияновым укрепило Артема Ивановича в убеждении, что курс на таких людей, способных ощутимо повысить научно-теоретический уровень подготовки и выполнения эксперимента в воздухе, должен стать главной линией в испытательной работе КБ.

Читать дальше