Историки придерживаются разных мнений о том, кем были таинственные гиксосы, захватившие страну примерно в 1700 г. до н. э. и правившие в ней 160 лет, когда произошел исход евреев из Египта; и был ли потерян ритуал восшествия на престол нового властителя и его отождествления с богом Гором, в результате чего правители Египта утратили право именоваться царями и стали «просто» фараонами. Остаются неизвестными обстоятельства смерти Эхнатона, подлинное происхождение жены Эхнатона Нефертити и его легендарного преемника Тутанхамона.

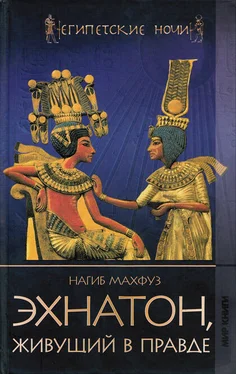

Нагиб Махфуз берет на себя большую смелость, предлагая собственные решения этих спорных вопросов — например, изображая Нефертити дочерью мудрого жреца Эйе (будущего преемника Тутанхамона), самого Эйе — учителем юного Эхнатона (хотя известно, что наставником наследника престола был Аменхотеп, сын Хапу), а Семнехкара и Тутанхамона — близнецами, сыновьями Аменхотепа III и Тийи, младшими братьями Эхнатона. Умалчивает он и о том, что в действительности венценосные супруги расстались еще за пять лет до смерти фараона-реформатора, причем отнюдь не по желанию Нефертити; вероятнее всего, причиной развода была неспособность Нефертити родить Эхнатону сына. Вряд ли подданные Эхнатона, привыкшие обожествлять своих властителей, осуждали его за кровосмешение (они скорее удивились бы обратному). И презирать его как вырожденца они тоже не могли, поскольку печать вырождения носил на себе чуть ли не каждый второй фараон. А мысль о том, что Эхнатон был гермафродитом, могла прийти в голову только нашему современнику, видевшему его стилизованные изображения, в которых специально подчеркивались «женственные» мягкость и доброта нового фараона, разительно контрастировавшие с жестокостью и воинственностью его предшественников. При этом автора не смущает, что на парных скульптурных портретах работы мастера Тутмеса (ныне хранящихся в музеях Каира и Берлина) «чудовище» Эхнатон и «красавица» Нефертити похожи как брат с сестрой. Однако в целом версия, предложенная Махфузом, выглядит весьма правдоподобной и убедительной.

Действие романа происходит в конце царствования Тутанхамона; после смерти Эхнатона прошло много лет [4] Сколько именно, не указывается. Известно, что Эхнатон вступил на престол в пятнадцать лет и умер в 1336 г. до н. э. в возрасте 32 лет, а восемнадцатилетний Тутанхамон, процарствовавший девять лет, скончался в 1323 г., то есть через тринадцать лет после Эхнатона. Нефертити, Эхнатон и Тадухипа были ровесниками; между тем сейчас Тадухипе немного за тридцать, Нефертити — сорок, ее младшей сестре Мутнеджмет — за сорок, одному одногодку Эхнатона Беку нет и сорока, а другому, Мери-Ра, — сорок пять. У Махфуза получается, что после смерти Эхнатона прошло минимум 18 лет, но в 1318 г. до н. э. уже год как правил даже не непосредственный преемник Тутанхамона Эйе, а преемник Эйе Хоремхеб.

. Повествование ведется от лица некоего Мериамона, сына неназванного вельможи из Саиса. Вид заброшенного Ахетатона, «города еретика», вызывает у молодого человека жгучее любопытство и желание узнать правду о фараоне-реформаторе. С этой целью он опрашивает четырнадцать человек, среди которых есть как злейшие враги, так и преданные друзья и соратники покойного Эхнатона, в том числе его ссыльная вдова Нефертити. С мастерством, достойным нобелевского лауреата, Махфуз изображает осторожного мудреца Эйе, брызжущую ядом завистницу Тадухипу, великого архитектора Бека, тяжело переживающего гибель построенного им прекрасного города, «ястреба» и экстремиста жреца Тото… Естественно, их рассказы противоречивы (тот же прием использует Акутагава в «Расёмоне»); автор предлагает читателю делать выводы самостоятельно. Однако чтобы понять всю глубину конфликта, описанного в романе, необходимо иметь хотя бы приблизительное представление не только о Египте 14 века до нашей эры, но и о событиях, которые происходили до и после этого времени.

Основные события египетской истории

История Древнего Египта делится на пять основных периодов: Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства. Точная хронология бесконечной египетской древности весьма затруднительна. В письменных источниках обычно указывалась династия, к которой принадлежал фараон — современник летописца, поэтому историки стали обозначать время не по столетиям, а условно — по династиям. Годы правления того или иного фараона также подвергались постоянной ревизии, поскольку часто новый властитель, стремясь вытравить из памяти подданных малейшие воспоминания о своем нежелательном предшественнике, переписывал историю, уничтожал все письменные свидетельства о нем и прибавлял время его правления к собственному. Жрец Манефон, написавший около 300 г. до н. э. свое знаменитое сочинение об истории Египта, насчитывал до тридцати династий фараонов.

Читать дальше