Вот, скажем, Москва царская:

«Тягучую марь лениво всколыхнул звучный перелив враз проснувшихся колоколов. В сумрак кельи через одну просачивались струйки заоконного ветерка. Худой, болезный бородач в однорядке созерцал причудливый „бегунец“ Благовещенского собора. Тусклые глаза непослушно слипались. Таяли воском попытки слепить сосредоточенность».

А вот Москва боярская:

«— На Руси быть такого не может, чтоб без бунтов обойтись, — рубанул плотный старик в зелёном кафтане — Шуйский Иван Петрович. У его локтя, упрев в горшочке, мятно дымилась боярская каша — на пшене со сливками да с изюмом».

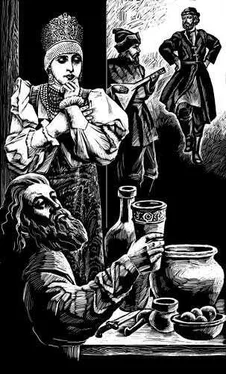

Москва кабацкая:

«Покружась у торговых лавок, гуляки чаще всего отходят с неотощалыми кошелями. Чего не скажешь про заглянувших в неказистую избу на отшибе. Эти застревают надолго и вываливаются, прибавив жидкого весу внутри, но порядком облегчась снаружи. То кружало — навроде кабака. Здесь за чаркою знакомятся, а потом обнимаются либо сшибаются подгулявший стрелец и слабаковый ремесленник. Прикрывшись безразмерной кружкой, певчий отважно спорит с младшим стряпчим. А в углу иной раз кутаются в сутемень воры и еретики».

Москва босяцкая:

«Пополудни, обшагивая растопырившиеся тела здешней „знати“, Свинобрюх прихвостился к веренице калек, бродяг, юродов, что всачивалась в некое подобие паланкина из ржавой жести и разноцветных клочков рвани, на которые не польстился бы и захудалый ветошник. Под паланкином трепыхалось нечто пухлявое и аляпистое. Оно-то как бы и всасывало очередников».

Москва слободская:

«Ясельно-пуховая свежесть утра раздувалась по разомлевшей от дрёмы Москве. К полудню щекочущие лучи назойливо и бойко покалывали глаз, переливно мутя радужку. Торговый городок, что у Китайской стены. Наплыв прохожих и продавал, сутолока и гомон. Егозливый мастак по войлоку — полстовал — торопливо проталкивает скрипучую тачку, нарываясь на ругань посадского из Ордынской слободы. Недалече вминают брюхо забредшему не в свои ряды пугвичнику. Режущие всхрюки от мясников. Хриплые густорёвки гречишников и солеников, наперебой зазывающих покупателей к обшарпанным ларям. А там грохотливо расхваливает себя цирульник».

Москва бунташная:

«На Варварке громили бражные тюрьмы. Пёстрая лава своротила дубовые двери в оковах. Из подполья ей в объятья сыпалась испитая сермяжная голь. Чернь долго копила и спекала злобу, но вот и течь! Хлынуло чёрное, беспощадное, сметая, не обинуясь, утюжа. Отовсюду льётся гулкое, стоголосое:

— Что деется, братья-бояры?».

А это уже «ступени» Самарского детинца:

«Лесная „улочка“ оборвалась как-то сразу. Вышли на обширное пустоплесье. Посреди разбросаны сиротливые постройки. Больше всех — бревенчатая изба, крепкая, в два жилья — воеводская. Тут же — прикидки под храм, амбары и приказ. Рядом помечена земля, вероятно, будущего детинца, забранная вместо высокого частокола колышками и рогатками едва потолще среднего прясла. Подальше колодцем сложены четыре бревна. Под башню — крайнюю левую к серевшему над кронами поясу реки. Почва иссечена сакмами и вмятинами от брёвен.

…Начало марта выдалось некстати суровым. Лютые холода неволили дни и недели, стреножив круто и сердито. Но в одночасье узда ослабла, разрешась оттепелью. Спешно доготавливались стенные брёвна. В зиму мимо главной избы проложили длинную одинарку — рядок изб для ожидаемого подспорья из Астрахани и Казани: воеводская, приказная, зелейный амбар.

…И вот! В конце апреля, лишь стаяли последние крыги, один за другим приплыли плоты и насады. Сначала с севера, попозже — с юга. Разлившись, Волга и Самара ближе подкрались к месту возводимого детинца, что облегчило разгрузку и доставку меченых (в Казани подогнанных, собранных и снова разобранных к сплаву) брёвен для острога.

…В мае наскоро протянутую одинарку заселили. Рядом раскинулась охапка временных кущ. В трёх верстах к юго-востоку — селище для лесорубов. Лес там отборный, крупный. Блёсткая медь рудовых сосен. Корабельный клад. В строящемся городке отныне жили до двухсот работных людей, до ста.

…Насад чалил от вымола. За бортом покачивался до утробной мокроты знакомый, мягкий и волнистый срез Жигулёвых гор — вотчины заглазно чтимого отшельника, коего бог знает кто там видел, которого и сам хотел, но так и не повидал. А ещё, как крестят казаки, Жигули — это горы, где Жизнь Гулёвая.

…Он проводил уносящийся за ветвистую кущу крайчик здорового зубастого крепыша-одногодка — взметнувшуюся выше соседок западную башню детинца. Там, наверху, неприкупно и надёжно торчал часовой. Оттуда, без хитрого азиатского прищура, а в полный круглый зрак взирала грозная мортира.

Читать дальше

![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](/books/60938/vladimir-plotnikov-po-ostyvshim-sledam-zapiski-sle-thumb.webp)

![Сергей Плотников - Паутина Света. Том 1 [СИ]](/books/423448/sergej-plotnikov-pautina-sveta-tom-1-si-thumb.webp)