Избранник Паулы, Орион, человек духовно богатый, целеустремленный, твердый, хотя и недостаточно последовательный в своих намерениях и тем более поступках. Прожив длительное время в разлагающей среде столичной «золотой молодежи», он невольно усвоил ее взгляды на жизнь, принципы отношения к окружающим, перенял ее мораль, отнюдь не отличающуюся строгостью нравов, не говоря уже о добродетели. И только строго-добродетельное домашнее воспитание да впитанное с молоком матери чувство собственного достоинства и родовая гордость позволяют ему осознать глубину своего морального падения, подлости по отношению к девушке, ставшей с момента их первой встречи его судьбой, единственной избранницей его сердца и будущей спасительницей от собственных заблуждений.

Конфликт между этими волевыми личностями едва не завершается гибелью обоих, однако угроза неизбежной смерти не приводит их к отчаянию, напротив, она умножает их мужество, придает им силы и, главное, позволяет в полной мере осознать, как они дороги друг другу, как необходимы не для ожидания воссоединения своих душ в потустороннем мире вечного блаженства, а для встречи и любви на грешной, многострадальной земле.

Несомненная удача писателя и замыкающая фигура «треугольника» — Катерина. Своенравная богатая «прелестная резвушка», почти девочка, «беззаботный мотылек» с виду, она обладает жестким характером, решительностью и твердостью духа. Глубоко уязвленная обманувшим ее надежды Орионом, сначала ослепленная завистью и ревностью, затем объятая отчаянием и запоздалым раскаянием в обдуманно совершенных преступлениях против ни в чем не повинных людей, в том числе виновная и в смерти собственной матери, Катерина проявляет неистощимую изобретательность, недюжинную силу воли и завидное мужество в реализации своей амбициозной цели — во что бы то ни стало отомстить ненавистной сопернице, отобрать у нее лавры «невесты Нила», ценой своей жизни искупить все прегрешения и к тому же заслужить почетное звание «спасительницы народа».

На образе арабского военачальника Амру стоит остановиться особо, потому что он — единственное реальное историческое лицо среди действующих героев романа. Интриган по натуре, правда, человек бесспорно одаренный и как администратор, и как военачальник, Амр ибн аль-Асый на деле был беспринципен, эгоистичен, жесток и не отягощен избытком совести. Он вовсе не походил на доброго и бескорыстного рыцаря — поборника справедливости, каким его рисует Эберс. Скорее он напоминал своего подручного-головореза Обаду. Авантюристическую сущность Амру вполне могут характеризовать всего два красноречивых факта. Факт первый: он перешел в лагерь сторонников Мухаммеда только после заключения в 628 году договора с мекканцами, то есть когда дело пророка восторжествовало вполне. Факт второй: он самовольно по призыву монофизитов ввел свои войска в Египет, руководствуясь скорее жаждой славы и личного обогащения, нежели интересами Халифата, и после покорения страны сам же объявил себя ее наместником. Третий халиф Осман отобрал у него наместничество над Египтом, когда же четвертый халиф Али [103]так и не возвратил ему эту должность, Амру употребил все усилия своей интриганской натуры на то, чтобы поспособствовать сирийскому наместнику Муавии [104]низложить Али. В награду халиф Маувия возвратил-таки вожделенное наместничество полководцу, и Амр ибн аль-Асый правил Египтом до самой своей смерти, последовавшей в 664 году.

Впечатляет неброская внешне и не особо привлекательная, но по-своему добродетельная личность Нефорис, преданной супруги, любящей матери, властной и последовательной защитницы семейных традиций. И, конечно же, пленяет своей искренностью и детской непосредственностью правдолюбивая маленькая Мария. Сама неизбалованная счастьем, девочка неизменно стремится доставить посильную для нее толику радости всем, кого любит.

Второстепенные герои обрисованы более сдержанно, обычно всего несколькими штрихами, тем не менее штрихи эти так выразительны и точны, что читатель без труда может представить себе и внешний, и внутренний облик большинства действующих лиц.

***

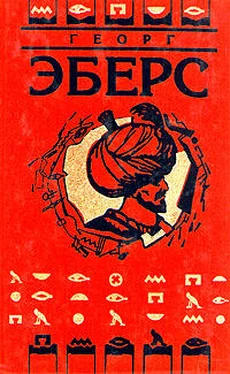

«Невеста Нила» как бы подводит черту под огромным временным промежутком предыдущей истории Египта и одновременно открывает первую страницу совершенно нового периода его развития — арабо-исламской эпохи, длящейся и поныне. Последующая арабизация не только принесла в долину Нила новый язык и новую религию, но и совершенно новую, чуждую культуру, заслонившую культуру прежнюю так, что и уцелевшие потомки коренных египтян (в основном копты) сохранили о прошлом только смутные воспоминания. И сейчас, в конце века двадцатого, мы благодарны Георгу Эберсу как одному из ученых-египтологов, сумевших перекинуть мост из века девятнадцатого через грань века седьмого и проторить тропу познания в глубины прошлого, и еще в большей мере благодарны мы Эберсу — художнику слова, воскресившему для нас это неведомое прошлое в своих произведениях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Георг Эберс - Тернистым путем [Каракалла]](/books/5831/georg-ebers-ternistym-putem-karakalla-thumb.webp)