Много тысячелетий тому назад произошло величайшее в истории человечества открытие — люди научились добывать огонь. Не менее великое открытие совершил несколько тысячелетий спустя тот, кто догадался не только вылепить из глины сосуд, но и обжечь его на костре. Этот человек был первый гончар; в обожженном сосуде он варил пищу и держал в нем воду, молоко, другие напитки, хранил зерно.

Прошло еще сколько-то тысячелетий — историки спорят, сколько именно, — и люди научились выкладывать из камней печи для обжига и изобрели гончарный круг.

На вбитый в чурбан железный штырь надевается закрепленное в середине дощатого круга кольцо. Гончар бросает в средину круга кусок мокрой глины и толкает круг ногами или рукой. Круг вращается, кусок под его умелыми пальцами то поднимается вверх, то расширяется в стороны. Так постепенно вырастают гладкие стенки будущего сосуда — горшка, кринки, миски, чашки, блюда, корчаги с узким горлышком. Гончар берет остроконечную палочку и, продолжая вращать круг, наносит на стенки сосуда волнистый орнамент. Потом, держа двумя руками концы нитки, он отделяет ею сосуд от круга и наконец, правда не всегда, покрывает его стенки приготовленной на свинце горячей жидкой глазурью, иногда расписывает сосуд красками.

Когда набирается двадцать и больше сосудов, он ставит их на полки в печь и загружает топку дровами или древесным углем. Он приноровился к своей печи и знает, сколько часов надо поддерживать огонь, пока сосуды не будут обожжены.

Когда они остынут, их вынимают, везут на рынок на продажу или продают и меняют на месте.

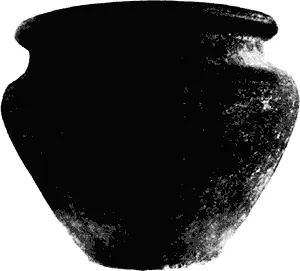

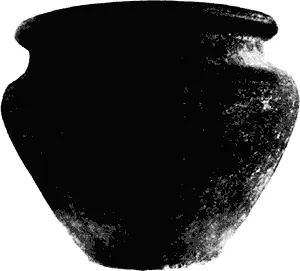

Глиняная посуда XII–XIII веков — горшок и миска; из раскопок в Боголюбове.

Знаки мастеров на днищах гончарных изделий XII–XIII веков; из раскопок в Боголюбове.

Форма сосудов идет с древнейших времен и очень разнообразна. Можно поставить в ряд несколько кринок — и все они будут разные и все изящные.

Глиняные сосуды очень хрупки, в руках неосторожной хозяйки легко разбиваются, и черепки выбрасывают. Эти черепки сохраняются в земле тысячелетиями и при раскопках попадаются в изобилии. По самым различным признакам археологи распознают, к какому примерно веку они относятся… что им пятьсот лет или бабушка разбила горшок совсем недавно…

Гончарное кустарное ремесло существовало в нашей стране в сельской местности до самых недавних лет, и способ изготовления глиняной посуды почти не менялся с древних времен, разве что гончарный круг научились вращать с помощью электричества.

Археологи в разных местностях обнаружили древние гончарные печи, а невдалеке от Любца неизвестно с каких времен в целой волости до последних лет крестьяне занимались этим промыслом. Недавно скончался последний гончар. Увы, некому ему было передать свое мастерство. Оно исчезло. Теперь фабричная, может быть, более удобная — алюминиевая и другая металлическая — посуда совсем вытеснила прежние изделия из обожженной глины…

Ремесло кожевенное также знали на Руси с древнейших времен.

Кожа шла на обувь, на конскую сбрую, на колчаны, на сумки, на щиты, на ремни. Из шкур коней и коров выходила более толстая кожа, из шкур овец и коз — более тонкая.

Не так-то просто было обработать кожу. Стальными стругами соскабливали с нее мездру (остатки волос, жил, мяса), мочили с золой и с известью в деревянных корытах-зольницах. Тогда волос легко соскабливался, кожу размягчали «квасом усмяным», мяли кожу руками, затем дубили, то есть подолгу мочили в крепком настое из коры дуба, ольхи, ивы; опять мяли, сушили, ровняли, иногда красили.

Труд кожевника-усмаря был тяжел и вреден, приходилось с утра до вечера пребывать в душных, пропитанных зловониями, тесных помещениях.

В народе кожевники слыли необыкновенными силачами. Есть в летописях сказание о могучем удалом молодце Никите Кожемяке и другое сказание о Яне Ушмошвеце (Кожевнике), победившем богатыря-печенега.

Обработанная кожа переходила в руки сапожников, сумочников, седельщиков. У каждого сапожника был набор стальных ножей, шил, игл, были гвозди — железные и деревянные, деревянные колодки. Он шил сапоги для богатых, оттискивал на них узоры и красил их. Для посадских он шил мягкие поршни. Ну а крестьяне летом ходили все больше босиком, а по праздникам в лаптях с холщовыми онучами. Лапти плели из липового лыка. Каждый крестьянин умел их плести для своего семейства с помощью особого крючка на ручке — кочедыка, плел и тысячу лет тому назад, и пятьсот. И совсем еще недавно крестьяне ходили в лаптях. А теперь и лапти, и кочедык можно увидеть разве что в музеях.

Читать дальше