Уже упоминалось, что По любит точность, пространные описания подробностей там, где хочет создать иллюзию реальности нереальных событий и явлений. Вместе с тем он «хитро» и «коварно» прибегает к умалчиванию именно тогда, когда читатель стремится найти разгадку тайны, доискаться истины. Прием заманивания читателя в лабиринт таинственного, откуда нет выхода, – один из самых сильных в эмоциональном плане. Он вызывает острое чувство недовольства, разочарования, побуждает к размышлениям, поиску разгадки, оставляет после себя беспокойство и напряжение. Например, в наше время к нему не раз прибегал выдающийся писатель-фантаст и ироничный мистификатор Станислав Лем (романы «Расследование», «Насморк»).

В некоторых таинственных сюжетах По загадка, вокруг которой облаком скапливается непостижимый страх, решается весьма материалистически, хотя и не просто. Такова, например, расшифровка загадочных фактов в «Продолговатом ящике», «Сфинксе», «Черном коте» или ужасного призрака, который мучил героя в «Преждевременном погребении». Интересно, что рассказы с материалистическим ключом к тайне по времени создания стоят рядом с такими сложными философско-мистическими произведениями, как «Месмерическое откровение», «Повесть скалистых гор», «Ангел удивительного», где материалистического объяснения нет или, как кажется, и не может быть. Перед нами типичное для По парадоксальное сочетание противоположностей. С одной стороны, он в обоих типах повествования мистифицирует читателя (таинственное оказывается довольно обычным или не проясняется, оставаясь совершенно загадочным), а с другой – логика авторских рассуждений везде одинакова. Тайна для него – это то, что пока непознанное, а не то, чего и узнать нельзя.

Слово «мистификация» уже не раз появлялось на этих страницах. И не случайно. У Эдгара По есть даже рассказ под таким названием. Что касается самого приема, то писатель прямо-таки виртуоз самых мистификаций. Одна из них вошла в анналы нью-йоркской прессы. Рассказ «История с воздушным шаром» был напечатан в виде специального приложения к газете «Сан», – там обычно печатали сообщения о сенсационных реальных событиях. Можно себе представить, какой взрыв чувств вызвал на рассвете воздухоплавания рассказ об успешном перелете через Атлантический океан, сдобренный множеством наукообразных ссылок, фамилий исследователей и ученых, убедительных до осязаемости на ощупь подробностей. Пока вышел следующий выпуск газеты, в котором мистификацию было дезавуировано, толпа любопытных штурмовала редакцию, требуя новых вестей. Интересна и другая мистификация – рассказ «Фон Кемпелен и его открытие», где серьезным научным тоном По пишет о превращении свинца в золото. Он так блестяще пародирует стиль научного сообщения, что ему просто невозможно не поверить. Писатель сам объяснял, что этой мистификацией хотел сбить волну массовых выездов в Калифорнию, где были открыты залежи золота. И это ему в определенной степени удалось.

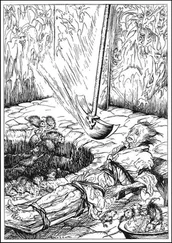

Как гипербола или гротеск, ирония или таинственность, мистификация появляется у По на разных уровнях текста. Она может быть сюжетной, как в приведенном выше примере, стилевой, как в откровенных или скрытых пародиях, выступать даже в отдельных словах-реалиях, например, в фамилиях авторитетных ученых, которых писатель придумал, или в названиях так же порожденных его фантазией научных произведений. Мистификация через самоиронию проявляется в рассказе «Как писать Блэквудскую статью» или в его продолжении «Трагическое положение». Вызывающе смеясь над сенсационной прозой популярного журнала, По высмеивает и определенные ситуации и образы своих произведений, написанных в том же духе. Так что произведение «гениальной писательницы» Психеи Зенобии (точнее Психи Сноб), написанный по рекомендациям редактора «Блэквуда», подозрительно напоминает (конечно, в пониженном плане) такие рассказы самого По, как «Лигейя», «Черт на колокольне» или «Колодец и маятник».

Некоторые из рассказов По производят двойственное впечатление. Написанные вполне серьезно, в мрачно-мистическом духе, они уже самим сгущением готических ужасов вроде подсказывают, что автор мистифицирует, обманывает читателя. Кажется, перед нами пародия на популярные произведения подобного характера, которые с особым рвением печатали американские журналы. Зная из других рассказов писателя, каким научным, строго логичным был его ум, трудно избавиться от подозрения в иронической мистификации. Склонность создателя «Короля Чумы» или «Человека, которого изрубили в куски» к жесточайшей сатире, к всеобъемлющей иронии, к откровенной насмешке над тем, что он считает нужным подвергать критике, еще больше усиливает это подозрение. Двойное дно рассказов, подобных «Метценгерштейну», «Свиданию», «Беренике», «Что случилось с господином Вальдемаром?» и др., вызвало противоречия в их оценке среди исследователей творчества По. Они по-разному толковали их жанровую природу, скрытый смысл. Например, такой ультраромантичный рассказ, как «Свидание» с его удивительно прекрасными героями-любовниками, которые трагически погибают из-за своей греховной любви, загадочным и роскошным венецианским антуражем, кое-кто был склонен считать «шутливой пародией на Байрона, графиню Терезу Гвиччиоли и ее прежнего мужа», а в образе рассказчика видеть друга Байрона, английского поэта Томаса Мура, посетившего Байрона в Венеции.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу