1 ...7 8 9 11 12 13 ...80 «Все мы, русские дети, были связаны с Россией от самого рождения бесчисленными нитями, – вспоминал, уже давно находясь в вынужденной эмиграции и горюя о том, что у его детей нет “этой живой, реальной России”, князь Сергей Евгеньевич Трубецкой, сын известного философа и отец известнейшего лингвиста. – Для нас лично очень существенную роль играла наша связанность с землей – принадлежность к поместному классу (то есть помещиков , тех, кто имеет свое поместье – принадлежащую им по наследству, от прабабушек и прадедушек, землю . – М. Ч. ). Можно чувствовать эту органическую связь с Отечеством и не зная истории. Так чувствует ее крестьянин, безвестные деды и прадеды которого покоятся на сельском кладбище».

Но для князя, знающего «историю своих предков», важны были особые нити, связывающие его «с родной землей и ее прошлым…» [2] Трубецкой С . Минувшее. Париж, 1989. С. 37.

. Тяжело думать о том, с каким чувством эти люди покидали свою землю помимо воли в 1918–1922 годах; об этом наша речь впереди.

Находясь в вынужденной эмиграции, князь Сергей Евгеньевич Трубецкой горевал о том, что у его детей нет «живой, реальной России»

16. Реформы Столыпина. Община

Столыпин хотел довести совершенное Великой реформой раскрепощение, освобождение крестьян до конца. В центре его программы была аграрная реформа. Ее главной идеей было разрешение крестьянину свободного выхода из общины.

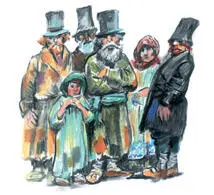

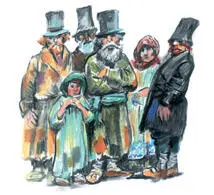

Община, или мир, – эти слова закрепились в свое время именно за крестьянским обществом в каждом русском селе. Важной чертой мира была круговая порука . То есть коллективная (не личная!) ответственность за разного рода повинности (обязанности, обязательства) в пользу государства.

Всем миром решали, например (до военной реформы Александра II), кому из молодых парней в этом году забрить лоб, чтобы предоставить государству назначенное число рекрутов (тем, кого забирали в армию, сбривали часть волос надо лбом, чтоб легко было найти возможного беглеца).

В пушкинское время рекрутов из крепостных назначали помещики. Кто читал «Евгения Онегина» (а я надеюсь, что все до одного читатели этой книжки читали хотя бы отдельные главы этого великого произведения – иначе как считать себя русским? Или – гражданином именно России?), тот легко вспомнит описание «старушки» Лариной, матери Татьяны и Ольги:

Она меж делом и досугом

Открыла тайну, как супругом

Самодержавно управлять,

И все тогда пошло на стать.

Она езжала по работам [3] То есть ездила проверять, как идут сельские работы, выполняемые ее крепостными; обычно этим занимался сам помещик или его управляющий. – Здесь и далее примеч. автора.

,

Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы…

Замечу по ходу дела, что вряд ли вам (да и многим взрослым) известно, как велика разница в понимании возраста человека в пушкинское время и в наше.

Онегин говорит Ленскому, возвращаясь от Лариных:

– А впрочем, Ларина проста,

Но очень милая старушка…

Сколько же «старушке» лет? Подсчитаем. У Лариной две незамужние дочери. Им никак не более тринадцати. Единого мнения пушкинистов здесь нет, но есть довольно уверенная гипотеза, что Татьяне тринадцать лет! Не забудем, что незадолго до времени действия пушкинского романа – в XVIII веке – в России нередко девиц выдавали замуж в тринадцать-четырнадцать лет.

Так что «старушке» немногим больше тридцати трех. Старость в пушкинские времена приходила рано.

Важной частью устройства жизни российского крестьянства было общинное землевладение . Великая реформа 1861 года оставила общинный принцип в нерушимости. В общинном владении оказалось около 80 % всей крестьянской земли.

Что это значит? А то, что земля после отмены крепостного права не стала собственностью российского крестьянина. Он владел этой землей временно : пользовался ею для посевов и сбора урожая.

Раз в несколько лет землю делили всем миром – практически всеми мужчинами села – заново. Называлось – передел. И каждый получал уже другой, новый кусок земли (свой новый надел ).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу