Стрелять было некого. Я собирался покинуть скрадок и заняться подлёдным ловом рыбы. Где-то в стороне раздалось лебединое «клу-кли-кли». Я повернул голову. Шёл огромный табун. Как белые облачка, птицы плыли над маслянисто-жёлтой полосой камыша.

Я был до крайности удивлён. Все покинули замёрзшее озеро, а лебеди остались. Чудаки! На что же они надеются?

Птицы опустились невдалеке от скрадка. Они ходили по льду, перекликались. Может, разговаривали о том, насколько прочен весенний лёд, надолго ли завернули эти майские холода и что им, лебедям, теперь делать, если негде добывать корм и плавать.

Вдруг старый лебедь-самец приподнялся, будто для взлёта, и ударил грудью в зеркальную гладь. Сознательный, сильный удар! Лёд чуть-чуть прогнулся, но выдержал. Птица ударила ещё и ещё… С упорной настойчивостью она била в одно и то же место.

Другие птицы стояли и смотрели, как лебедь-молотобоец пытался сокрушить ледовую броню.

Наконец лёд хрустнул; взметнулись под солнцем янтарные брызги. Образовалась крохотная полынья.

Лебедь бил по кромке, и полынья понемногу расширялась. Стала помогать одна птица, другая… Скоро весь табун — сотня голов — начал дружно ломать лёд.

Птицы трудились самозабвенно и весело. Они не покорялись природе — они хотели подчинить её себе. До чего же это было хорошо!

Раньше я считал лебедя изнеженной, декоративной птицей. Теперь я изменил о лебедях своё мнение.

В полынье то. и дело раздавался чей-то гортанный, ободряющий крик: «Клу-кли-кли!» Вероятно, это означало: «Давай, братцы, давай! Наша берёт!»

Полынья достигла размеров небольшого озерца. Словно по команде, лебеди кончили работу. Они важно плавали меж кусков битого льда и окунали головы в синюю чанскую воду. «Клу-кли-кли!» — гудели сотни голосов. И такая радость была в этих кликах!

Сорок метров отделяло меня от лебедей. Оба ствола моего садочного ружья были заряжены крупной дробью. Дуплет произвёл бы изрядное опустошение в табуне. Но у кого поднимется рука!..

Чтобы не вспугнуть счастливых птиц, я осторожно вылез из скрадка, повесил ружьё на ремень и зашагал к становью.

В ягдташе было пусто, а мне казалось, что я уношу самую богатую добычу за всю мою охотничью жизнь.

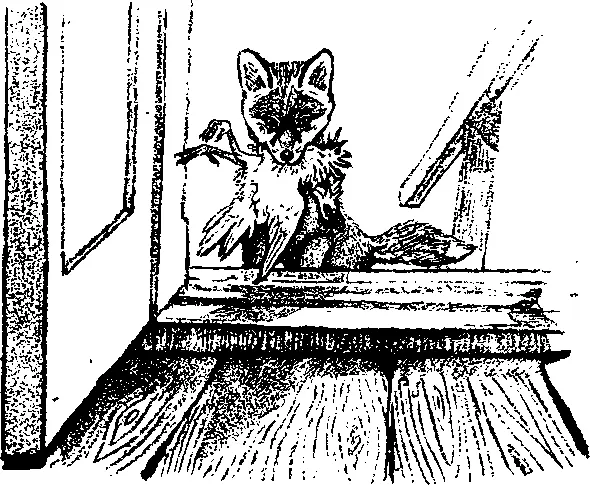

Пастух Емеля принёс пойманного им лисёнка. Мы договорились о цене, и зверёныш из сумы пастуха перебрался в мою избу. За две недели перед этим у меня ощенилась легавая собака Зента. Из шести щенков четыре подохли. Молока у роженицы было достаточно. Я подсадил к ней лисёнка.

Приёмыш сразу потянулся к сосцам. Зента обнюхала его, зарычала. Я погладил собаку, приласкал. Она успокоилась, допустила Рыжика пососать. Он сладко зачмокал, засопел от удовольствия и, наевшись, заснул у тёплого брюха Зенты, рядом с её сыновьями.

Всё пошло хорошо. Лисёнок рос, носился по избе, играл, с молочными братьями. Зента облизывала Рыжика с такой же заботливостью, как родных сыновей.

Через два месяца я подарил щенков друзьям. Всю свою материнскую любовь Зента перенесла на приёмыша. Её заботы о нём были трогательны.

Рыжик свободно ходил по саду, выбегал на улицу греться на солнышке. Деревенские шарики и барбоски пытались было погонять лисёнка. Зента быстро отучила их обижать её приёмного сына.

Лисёнок был до крайности сметлив. Дрессировать его — одно наслаждение.

Осенью Рыжик задавил цыплёнка. Я подвёл его к этому цыплёнку, погрозил плёткой, сказал «нельзя». Рыжик понял слово «нельзя» раньше, чем понимают его щенки в таком возрасте.

Немного спустя он опять вздумал пошалить. Забрался на колхозную птицеферму, задушил курицу и принёс её домой. Это уже разбой! Я задумался. Как теперь быть? Держать лисовина в клетке, на привязи?

Ко мне пришла заведующая птицефермой Анна Михайловна. Добрая женщина была в гневе.

Рыжик смотрел на неё и на меня виноватыми, испуганными глазами.

— Что с тобою делать, охальник? — строго вопрошала Анна Михайловна, размахивая у него под носом мёртвой курицей. — Станешь по одной в день таскать, за год что от фермы останется?

Помолчав, она добавила:

— Посажу-ка его к петухам Прошке и Антошке. Они злые-презлые. Они ему живо глаза выклюют!

— Придётся, видно, к петухам, — сказал я.

Читать дальше

![Иван Арамилев Тюха [авторский сборник] обложка книги](/books/430845/ivan-aramilev-tyuha-avtorskij-sbornik-cover.webp)

![Ольга Ларионова - Формула контакта [авторский сборник, 1991]](/books/34363/olga-larionova-formula-kontakta-avtorskij-sborni-thumb.webp)

![Иван Борисов - Неразумные головы Змея Горыныча [Авторский сборник]](/books/403628/ivan-borisov-nerazumnye-golovy-zmeya-gorynycha-avto-thumb.webp)

![Игорь Головко - Следствие в Заболочи [Авторский сборник]](/books/406564/igor-golovko-sledstvie-v-zabolochi-avtorskij-sbor-thumb.webp)

![Олеся Янгол - Санька из Пряничного города [Авторский сборник]](/books/412875/olesya-yangol-sanka-iz-pryanichnogo-goroda-avtorskij-thumb.webp)

![Виктор Тельпугов - Полынь на снегу [Авторский сборник]](/books/414260/viktor-telpugov-polyn-na-snegu-avtorskij-sborni-thumb.webp)

![Иван Крылов - Квартет [авторский сборник]](/books/429933/ivan-krylov-kvartet-avtorskij-sbornik-thumb.webp)

![Иван Никитин - Гнездо ласточки [авторский сборник]](/books/430206/ivan-nikitin-gnezdo-lastochki-avtorskij-sbornik-thumb.webp)