— Ты когда-нибудь был молодым? — спросил мальчик и снова впился в меня глазами.

Меня взяла оторопь. Сейчас я тебе покажу, каким я был молодым, такой ты рассякой! Я поднялся с места, отыскал в шкафу свой пиджак, извлек из внутреннего кармана бумажник. Я стал искать фотографию. У меня где-то была фотография военных лет. Я снят в гимнастерке, в фуражке, лихо заломленной набок, с настоящими, а ненаклеенными усами. Я не нашел своей фотографии, зато мне на глаза попалась старая потрескавшаяся карточка Таты. Тата стояла в траве босиком. На ней был легкий короткий сарафан. Руки спрятаны за спину, голова слегка наклонена вперед, одна лямка соскользнула с плеча. Плечо загорелое, и от лямки на нем осталась белая полоска. Карточка, серая, бесцветная, но я увидел ее в солнечном свете. Трава зеленая, небо голубое. А глаза Таты были не голубыми и не зелеными. Они менялись, как меняется небо в зависимости от погоды. И вместе с тем они были неизменными. В них всегда сохранялось теплое излучение. Я чувствовал его и теперь, на старенькой фотографии, которая хранилась в левом кармане гимнастерки всю войну.

Я положил фотографию Таты на стол перед Глазастым-Ушастым как доказательство своей юности. Он посмотрел на нее вскользь и спросил:

— Это твоя внучка Снегурочка?

Его слова резанули меня. Я не просто вспомнил Тату, не просто увидел ее, я ощутил слабый прилив того далекого чувства, которое охватывало меня в те дни, когда Тата была рядом. Я никогда не задумывался над этим чувством, не пытался разложить его по полочкам. Я жил им, как живут дневным светом, запахом тополей, оглушительной бездонностью неба… Теперь это чувство звучало как приглушенная струна. Оно звучало само по себе. Ведь Таты давно уже нет.

— Где же ты? — спросил Глазастый-Ушастый.

Он смотрел мне в глаза строгим взглядом судьи, требующим доказательства. Я чувствовал над собой его власть. И должен был выполнить его требование.

Где же я? Я вывалил содержимое бумажника на стол и стал рыться в ворохе старых бумажек.

Тата смотрела на меня с фотографии. Она тоже ждала, когда наконец появится молоденький солдат. Я не мог найти его, и мне стало не по себе. Может быть, я действительно всю жизнь был Дедом Морозом и никогда не был молодым? А Тата всего лишь внучка Снегурочка?

Моя молодость билась где-то в глубине, как жилка пульса: то появлялась, то исчезала. Я смутно почувствовал, как Тата целует меня. Она поцеловала меня, когда провожала на фронт. Это был не просто поцелуй, а клятва верности. И когда поезд тронулся, я думал только о том, как сохранить ее поцелуй на губах: не дать ему остыть, не задеть его случайно рукавом. Я лежал в темноте с открытыми глазами, боясь пошевельнуться, не решаясь произнести слово…

Я почувствовал тот первый и последний поцелуй сейчас. Он слабо теплился. А жесткие приклеенные усы как бы задевали его. Я вцепился руками в усы и только тогда сообразил, что напротив меня стоял Глазастый-Ушастый и внимательно наблюдал за мной. Я быстро отдернул руку и, чтобы как-то оправдаться перед ним, сказал:

— Ты не думай, у меня все настоящее!

— Знаю, — отозвался мальчишка.

Огромный столб времени надавил мне на грудь. Все пережитое собралось вместе и давило. Время стало тяжелым, как водяной столб. Я поднялся со стула и подошел к окну: ушел прочь от глаз, которые видели меня насквозь.

Я вспомнил жирную рожу и две изюминки вместо глаз. Его фамилия тоже была жирной, как рожа, — Блинский. Он был с Татой, когда я вернулся с войны. Он был, а я как бы перестал существовать. Может быть, я и в самом деле не был там, в молодости, а всю жизнь носил бороду Деда Мороза?

Я вцепился пальцами в седую пожелтевшую бороду и изо всех сил рванул ее. Борода оказалась у меня в руке. Другой рукой я энергично тер горящий подбородок. Ах да, ведь я не один: Глазастый-Ушастый стоит за моей спиной… Руки по швам. У воротника желтая пуговка… Может быть, он смеется. Может быть, презрительно морщит нос. Я опасливо оглянулся. В комнате никого не было. Не выпуская из рук бороды, я кинулся к двери. В конце длинного полутемного коридора на стене мелькнула маленькая тень.

Я медленно вернулся в комнату. Из зеркала на меня смотрел носатый, усатый, краснощекий человек с косматыми бровями. Я торопливо отлепил нос из папье-маше, оторвал усы, брови и стал стирать яркий приторный румянец…

Потом я наклонился над столом и долго рассматривал фотографию. Я смотрел на Тату и чувствовал, что ничто плохое не пристало к ней. Она навсегда осталась чистой и лучезарной. И эта Тата не имеет никакого отношения к той, которая сегодня живет где-то со своим Блинским. Моя Тата всегда будет моей, и вместе с ней будет жить далекое приглушенное чувство, лучше которого никогда не пробуждалось в моем сердце.

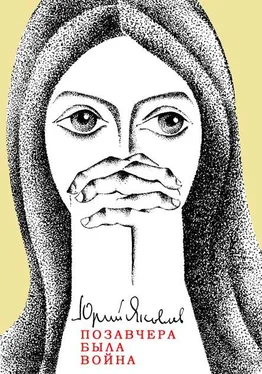

Читать дальше

![Юрий Яковлев - Как Сережа на войну ходил [Сказка]](/books/419879/yurij-yakovlev-kak-serezha-na-vojnu-hodil-skazka-thumb.webp)