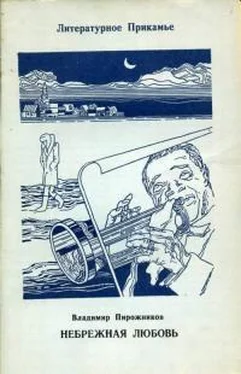

Владимир Пирожников

Небрежная любовь

Прощай, Америка!

Нас так долго учили

Любить твои запретные плоды...

Из репертуара рок-группы «Наутилус»

Утрами сквозь мутные от изморози стекла окон просачивался скучный рассеянный свет, и, просыпаясь, он слышал хруст снега на улице, звук чрезвычайно острый и отчетливый, будто кто-то мял целлофан. Декабрь стоял злой, морозный и на редкость малоснежный. Снег, покрывавший улицы большого индустриального города, был стар, тонок, некрасив и неопрятен. Темными сажистыми пластами лежал он еще с октября, и по нему ездили и ходили не меньше двух месяцев. Утрами его посыпала игольчатая сухая пыль, искристая и звонкая, но днем ее быстро затаптывали, смешивали с сажей, окурками, шлаком, обрывками газет — и к полудню сквозь легкую ночную косметику начинал проглядывать все тот же грязный, дышащий бензиновым перегаром, усталый лик городской зимы. Весь день однообразно, резко и как-то неуместно ярко сияло солнце, и в его неподвижном утомительном блеске все было постыло, скучно, серо: и неприятная оголенность крыш, и мутные, словно бока немытых стаканов, стены прозрачных кафе, и стаи потрепанных голубей, пачкающих карнизы... Все, по чему в течение дня скользил взгляд, создавало ощущение чего-то болезненно затянувшегося и тоскливого, как долгий, переносимый на ногах грипп. Облегчение приходило лишь к вечеру, когда солнце опускалось к городской черте, глядело в улицы сбоку и, багровея и задыхаясь в пепельно-сизых и розовых полосах безжизненного тумана, тяжело заваливалось за горизонт.

На репетицию он шел уже в сумерках, и особенно ненавистны ему были чугунные столбы с фонарями, стоящие возле клуба, — холодные, мощные, тупые, отделанные тяжелым официальным литьем; вечерами столбы эти так же тупо и ярко освещали темный снег и щиты с афишами, с которых грустно глядели звезды эстрады и кино — все с подрисованными усами, бородами и прочими подробностями. И уже совсем никакого облегчения не было, если на репетицию приходила она — маленькая, хорошенькая, всегда радостная... Придя, бросала на рояль шубку, садилась в кресло, закуривала, коротко выпуская дым яркими и свежими, как после липких леденцов, губами, и оживленно и бодро оглядывалась, словно в цирке.

Он смотрел на нее и снова начинал ненавидеть. Его злило, что здесь, среди студентов, которые все были старше ее, она не только не скрывала своих семнадцати с половиной лет, но, наоборот, кокетничала этим и намеренно вела себя как ребенок, будто бы не понимающий и не замечающий двусмысленности некоторых своих поступков и речей. Он не верил в такую наивность и мучительно страдал пз-за того, что она (как он ни противился этой мысли), видимо, все-таки была из тех молоденьких, но интуитивно опытных девушек, в которых первозданная прелесть каким-то роковым образом соединена с неуловимой долей испорченности. Может быть, он был чересчур строг и относился к ней слишком серьезно. Ей же просто хотелось, чтобы в соответствии с правилами придуманной ею игры в ней видели «такую киску», хорошенькую девочку — немного взбалмошную, слегка избалованную, заласканную, но очень милую. Она и в самом деле играла, но играла очень хорошо, со вкусом, не выдавая игру за нечто большее. Если она говорила, например, серьезные вещи, это было так забавно, как забавен бывает ребенок, старательно рассказывающий стих, когда его вместо того, чтобы слушать, хочется схватить в охапку и расцеловать, — так же и собеседники ее часто не могли скрыть насмешливого умиления, и она, чувствуя это, притворно сердилась, переставала говорить, надувала губки, как бы досадуя: что вы постоянно смеетесь? — но и сама в конце концов не могла не рассмеяться, как шаловливый и хорошенький ребенок, который знает, что все, что бы он ни делал, будет умилять взрослых. И действительно: что бы она ни позволяла себе в этой маленькой мужской компании — и глупые капризы, и упрямство, и рискованные выходки — все было мило, всем нравилось и всеми признавалось за нею. Она не стыдилась при всех целоваться с кем попало, если у нее было на то настроение, а после не стеснялась измятого платья, горящего лица, распухших губ — была весела, оживлена, болтлива, и потому походила на девочку, в отсутствие родителей объевшуюся варенья, которую можно было отшлепать, но никак не презирать.

Все это он понимал, но не мог отрешиться от ощущения недозволенности и нечистоты таких будто бы невинных шалостей, и существование их еще более усиливало чувство нездоровости и неустроенности всей его жизни, тоскливо и однообразно тянущейся в холоде и мраке этой долгой, мучительной зимы...

Читать дальше