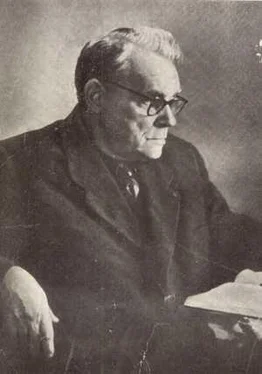

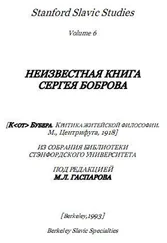

Сергей Павлович Бобров [1] Биографию его см. прежде всего в статье: Гельперин Ю М. Бобров Сергей Павлович // Русские писатели. Биографический словарь. Т. 1. А – Г. М. 1989. С. 293 – 294; о поэтической эволюции его см.: Безродный М. Между двух антологий: (Поэтическая карьера Сергея Боброва) // Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре. Helsinki, 1996. (Slavica Helsingiensia, 16; Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, V). С. 189 – 202; важные соображения содержатся в: Постоутенко К. Об одном псевдониме С. П. Боброва (Мар Иолэн) // Темы и вариации. Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. Stanford. 1994. С. 276 – 282.

, проживший большую часть своих восьмидесяти двух лет в негромкой и недоброй славе (непонятно, какое из этих обстоятельств было для него чувствительнее), был по психологическому типу ожившим героем Достоевского. Для своего мучительно-мазохистического жизнеописания, просочившегося в советскую печать под невиннейшим именем «Мальчик. Лирическая повесть» [2] Бобров С. П. Мальчик. М. 1966; Бобров С. П. Мальчик. Лирическая повесть на правах разговора с читателем. М. 1976

он взял названия глав, как будто из «Братьев Карамазовых» - «Вот теперь в больницу попала», «Да уж больно боек, стервец» - и т.д.; все содержание ее – сплошная слезинка ребенка, растянутая на четыреста страниц – и лишь в конце – немного о знакомстве с московскими символистами. Сохранившиеся документы этих лет, лишенные и мемуарного глянца, и ретроспективной аффектации, лишь усугубляют эти психологические параллели: страницы его дневника полны честолюбивых надежд, а письма – особенной дребезжащей почтительности:

«Еще есть у меня к Вам, Борис Николаевич, одна просьба, которая, - боюсь, - Вам покажется смешной: не моги бы Вы мне подарить Вашу карточку фотографическую! В продаже есть Ваш портрет, но уж очень мало он Вас напоминает» [3] Письмо к Андрею Белому от 2 июля 1911 года. – Письма С. П. Боброва к Андрею Белому. 1909 – 1912. Вступительная статья, публикация и комментарии К. Ю. Постоутенко // Лица. Биографический альманах. Т. 1. М. – СПб. 1992. С. 163

!

Сын известного шахматиста, воспитанник Строгановского училища, вдохновленный посетитель балета (где – по воле случая – запросто мог вкушать блаженство бок о бок с другим юным поклонником Терпсихоры – Владей Ходасевичем), Бобров был исключительно – до неистовства – предан поэзии, причем в символистском ее изводе. Следуя заветам из собственных ювенилий («Но, опровергнув наши кущи - / Как некий тяжкий катаклизм, / Открыл нам берега и пущи / Благословенный символизм» [4] Там же. С. 165

), он стремился – и не без некоторой даже навязчивости – не только напечататься в «Весах», но и делом доказать свою беззаветную преданность движению: «Для меня будет огромным счастьем – сделать что-нибудь для символизма, для Искусства. До чего я был рад, когда Вы мне сказали прошлый раз у Эллиса, что я скоро понадоблюсь Вам в качестве сотрудника! Борис Николаевич! Ведь это счастье – самое настоящее – быть хотя бы привратником в Доме Искусства! Для меня больше ничего не существует в жизни, кроме Него. Оно – лучезарное, оно – божественное, оно – прекрасное! Оно – убивает, оно – воскрешает! Это Оно есть жизнь вечная» [5] Из письма Андрею Белому 29 августа 1909 года // Там же. С. 136

и т.д.

Невезение его было исключительным. Всем сердцем стремясь к литературной славе и мучительно переживая каждую неудачу, он раз за разом попадал в совершенно водевильные ситуации, болезненно разрушавшие его честолюбивые помыслы – то поневоле оказавшись в эпицентре конфликта между Брюсовым и Белым [6] См. об этом в предисловии К. Ю. Постоутенко // Там же. С. 117

, то выбрав себе последнего в конфиденты для того, чтобы глумливо обсуждать московскую моду на теософию [7] « … Эллис… - тот совсем ушел в теософию и кроме как о Штейнере ни о ком и ни о чем не говорит и старается взять «Мусагет» приступом, дабы обратить его в гиблую квартиру теософов»; «Стало ясно мне в конце концов – что теософия не есть миросозерцание или религия – это – провал, небытие, дыра, могила!!»; «Заели нас теософы! Караул!» и др. (Там же. С. 156, 157, 158)

, то безрезультатно взывая о предисловии, протекции или хотя бы издательской марке для дебютной книги стихов [8] См. прежде всего в письме Боброва С. Дурылину от 8 декабря 1912 года: «Видите ли какая история, Сергей Николаевич, - мне весьма необходимо Ваше содействие для издания книжки. И я надеюсь, что Вы не откажетесь это сделать. ... Рукопись находится в переписанном, читабельном виде. ... На сей предмет надо около 200 рублей. Н. С. Гончарова бесплатно делает мне иллюстрации – литографии. Напечатать как будто стоит недорого. Метнер сказал, что, если Борис Николаевич Белый не будет против, он даст мне марку «Мусагета». Думаю, что, благодаря иллюстрациям и марке, можно надеяться немного и распродать. Кроме того Б. Н. давно уж обещал мне предисловие написать. Может быть напишет. Это тоже плюс» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 438. Л. 6 об.). (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 438. Л. 6 об.). Вероятно, деньги от Дурылина (или от С. Рубановича, также бывшего спонсором молодого С.Б.) были получены, но череда отказов идеологов «Мусагета» привела к тому, что первая книжка Боброва, «Вертоградари над лозами», вышла хоть и с предполагавшимися иллюстрациями, но под другой маркой.

. В результате, к закату героической эпохи символизма наш герой пришел в статусе совершеннейшего неудачника – «поэт малюсенький, захудалый декадентишка» [9] Из письма к Белому 2 сентября 1909 года // Письма С. П. Боброва к Андрею Белому. С. 139

(по собственному определению), спорадически печатавшийся в мелкотравчатых еженедельниках и завистливо взиравший на успехи условных ровесников (среди которых почему-то особенно не выносил П. Потемкина). Но фортуна ненадолго – даже не улыбнулась ему, а как-то осклабилась – и в ближайшие годы его честолюбие не раз оказывалось удовлетворено.

Читать дальше