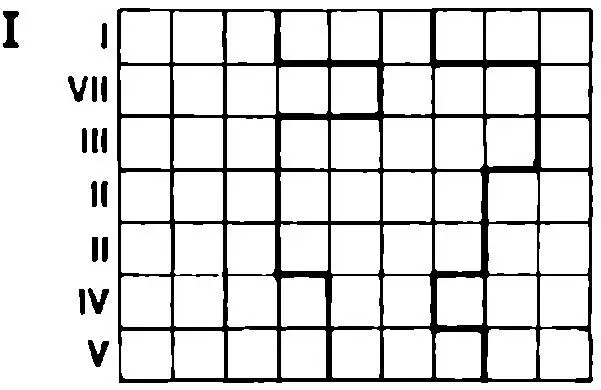

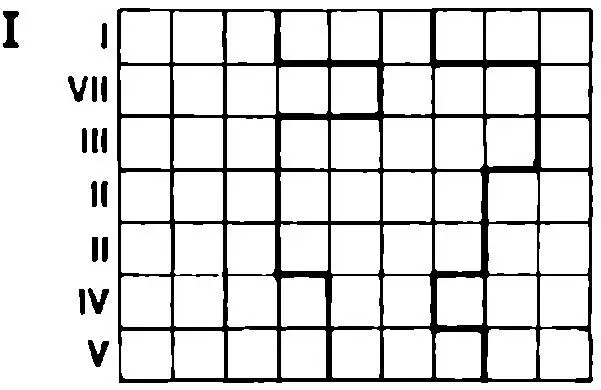

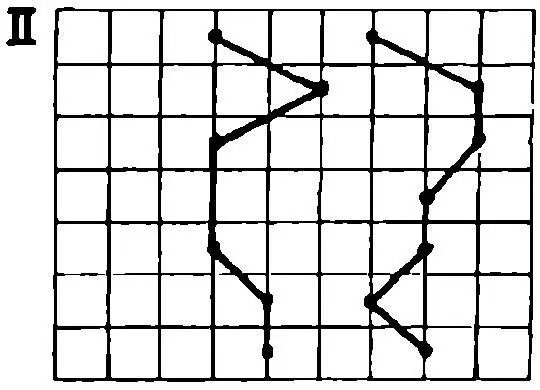

Сегодня был у Эллиса, он мне сказал Ваш адрес и показал маленький африканский колокольчик, который Вы ему прислали. Он совсем простой — этот африканский цветочек — но было так странно на него смотреть — ведь с словом «Африка» ассоциируются гиппопотамы, львы, бушмены и еще невесть какие ужасы — как же — ему, маленькому цветочку, не было там страшно! Невольно проникаешься к нему уважением. Как Вы там живете, Борис Николаевич? — видали ли гиппопотамов и прочих африканцев? У нас в Москве все идет полным ходом — но пожалуй, все так же — не хуже, не лучше. «Мусагет» страшно бодрит. Ритм идет: — пока еще не собирались после Рождества, но в понедельник (17-го) будет собрание {118} . Статистический лист предполагается отложить и заняться морфологией, т.к. там масса запутанных вопросов. Рубанович представил <���нрзб> Фета. Но канитель с Лермонтовым, с которым Нилендер {119} , собственно, ничего не сделал. Придется делать все сначала. Кстати — у Городецкого 5-стопного ямба не оказалось — это жаль — ведь разбор Ваш его четырехстопного ямба произвел очень сильное впечатление. (Между прочим — что же Вы не шлете Вашего — Тютчева, Баратынского и Пушкина?) {120} Шестистопный ямб заканчивается. Сидоров сейчас разбирает Бальмонта — и говорил мне, что у него очень хороший ритм. Прения о счете фигур и о паузных формах понемногу улеглись, но еще не совсем — Шенрок {121} , по обыкновению, бунтует. Сам я много занимаюсь своим анапестом (с сестрой) {122} , у нас уже разобрано 14 поэтов (в том числе — все модернисты). Лучший ритм пока (из разобранного) у Фета, отношение числа замедлений к числу фигур {123} у него = 1,54. Число недосягаемое для модернистов — из них лучший Брюсов — 1,73, потом Бальмонт и Вы. Самые плохие Сергей Соловьев и Городецкий. Заметно большое влияние не модернистов Владимира Соловьева. Интересен (но не особенно) Анненский. Блок против ожиданий дал слабый результат, его «число» = 2,061 (у Соловьева — 2,66!!). Но, по-моему (возможно, что это вполне субъективно), Блок стоит в анапесте не на замедлениях, а на словесной инструментовке — я это думаю потому, что блоковские анапесты на меня, производят более сладкозвучное впечатление, чем чьи- либо другие и — думается мне — мой метод — учет замедлений — слишком груб для него. Теперь я внес в мои чертежи некоторые изменения — именно в чертеже разреза стоп (Вы помните?) я отмечал раньше так (I), а теперь (II).

Второй способ, хотя и менее нагляден, но гораздо удобнее подсчитывать модуляции, выражающиеся фигурами: Б<���ольшой> и мал<���ый> угол, Б<���ольшая> и м<���алая> корзина, и т.д. Эти чертежи дают очень много. Разберите Ваше стихотворение из «Пепла» — «В лодке», посмотрите, какой там интересный разрез и как он тесно связан с содержанием. Не буду писать, как связан, Вы это увидите сами. Кстати, насчет разреза стоп: в ямбе. Вы совершенно игнорируете это — и совершенно несправедливо. Вот пример: две строки:

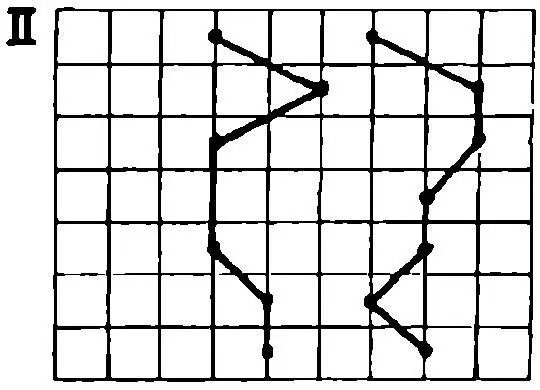

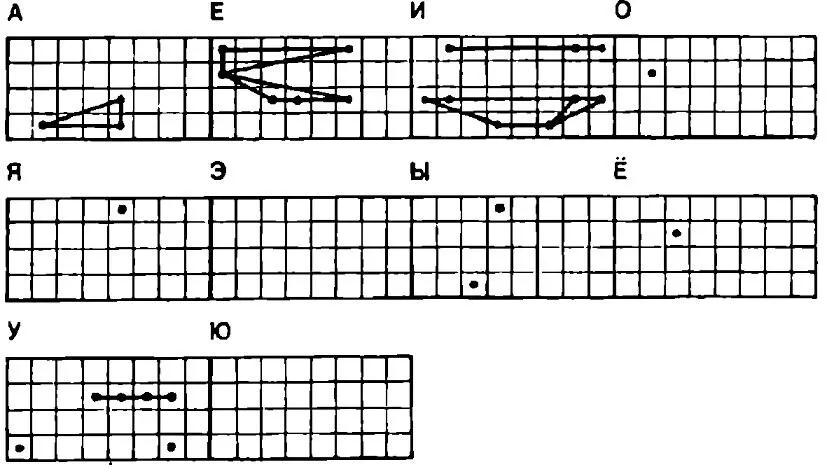

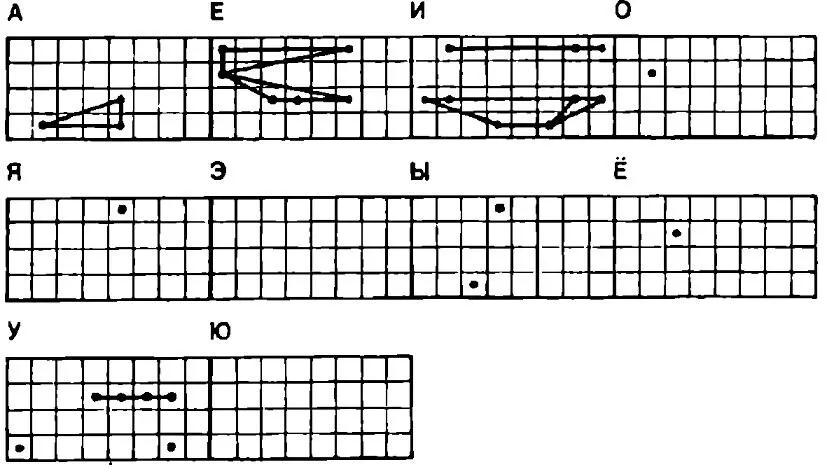

«Когда бегущая комета Улыбкой ласковой привета...» в той и в другой полуударения на третьей стопе и паузная форма «с», но они звучат ясно различно. И вот отчего: первая строка =«U- | U - UU| U—», вторая: = «U-U | -UU|U-», т.е. первая = ямб + пеан второй + ямб, а вторая = амфибрахий + дактиль + ямб. Это зависит от разреза стоп. Многие стихотворения с плохим ритмом имеют прекрасный (т.е. я говорю, конечно, относительно; хорошим разрезом называю — богатый фигурами) разрез {124} . По-моему, об этом нужно подумать. Мне кажется, мой пример очень ясен. Еще и здесь сделано кое-что насчет словесной инструментовки: т.е. насчет мелодий гласных. То же, думаю (за недостатком времени не мог делать), можно сделать и с согласными. Делал я так: брал одну строку по числу слогов (т.е. 9 для четырехстопного ямба) и отмечал точкой места отдельной гласной. Для каждой гласной отдельный чертеж. Пример:

(Тютчев)

«Тени сизые смесились,

Цвет поблекнул, звук уснул;

Жизнь, движенье разрешились

В сумрак зыбкий, в дальний гул».

А знаете, Борис Николаевич, в «Всех напевах» у Брюсова гораздо лучше ритм, чем в «Urbiet Orbi» и в «Στεφανοζ'e».

Думаю, Вы понимаете, как это делается. Теперь маленькое исследование: больше всего «и» (10 раз = 33%), потом «е» и «у» (6 р. = 20%), потом «а» — (3 р. = 10%) *, потом «ы» — (2 р. = 6% приблизительно) и «о», «я», «э» по 1 разу, т.е. по 3 [приблизит<���ельно>] % —ну и наконец «ю» 0%. Это необычайно интересно! (Вам, я думаю, понятно, почему я «ы» помещаю под «и», «ё» под «о» и т.д.). То же самое возможно безусловно и с согласными. Вспомните стихотворение Блока из «Снежной маски» — «...Темный рыцарь вкруг девицы заплетает вязь» {125} — все оно построено на свистящих и шипящих — з, с, у, щ и т. д. {126} . Если построить гамму гласных (исходя из того, что «у» равняется приблизительно, если не ошибаюсь, si bemol по опытам Гельмгольца) {127} , то возможно строго объективное исследование гармонии гласных и согласных. Не знаете ли Вы, Борис Николаевич, какого-нибудь сочинения на эту тему, т.е. о музыкальном смысле согласных и гласных. Был бы Вам благодарен, если бы Вы мне про него сообщили.

Читать дальше