Чем же объясняется поразительная жизнеспособность богемного мифа? Какую роль он сыграл в процессе перехода искусства и художника на рыночные условия? Хотя актуальные сюжеты в самих историях предоставляют мало материала, сам их автор Мюрже удивительно точно осознавал, что они обладают более широкой культурной значимостью. В полемическом предисловии к сборнику рассказов, опубликованному в 1850 году под названием «Сцены из жизни богемы» (Scènes de la vie de bohème), он изложил точку зрения, противоречащую канонам богемного нарратива, популяризации которых он сам же и способствовал.

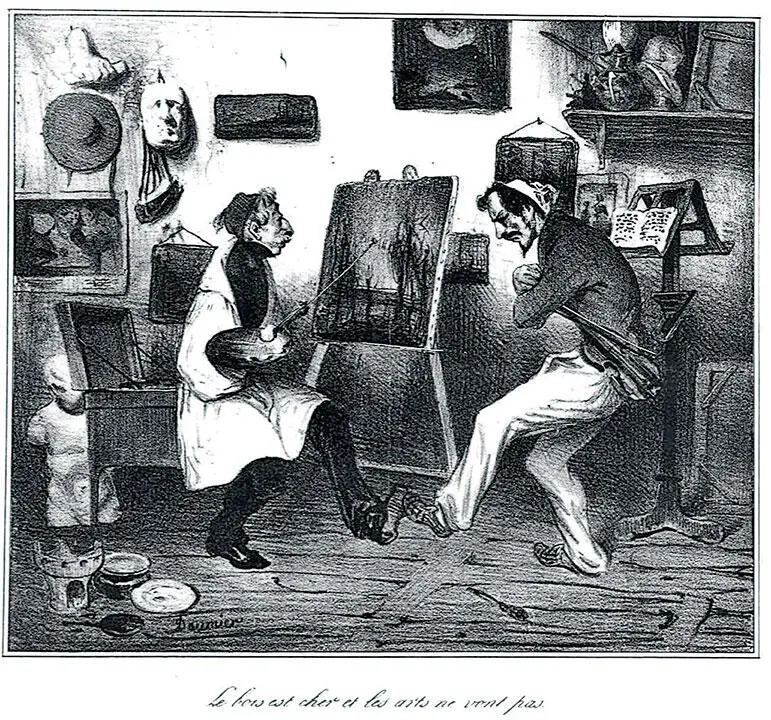

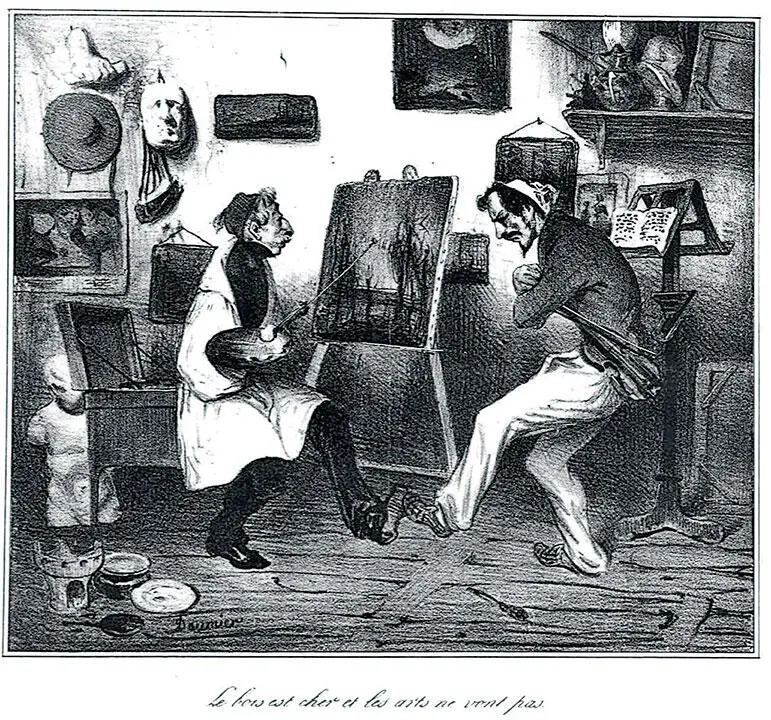

Подлинная функция богемы, по мысли Мюрже, заключается не в театрализации жизни художника, а в создании произведения искусства. Подобная установка удачно переключала внимание с потребителя культуры, покупающего на рынке беллетризованную версию жизни художника, на самого творца, использующего эту легенду в собственных целях (ил. 14). По мысли Мюрже, только настоящий творец может быть подлинным представителем богемы, в то время как подражатели, имитирующие богемный образ жизни, – лишь бездельники и шарлатаны. Но даже внутри настоящей богемы автор удивительным образом выделял различные категории. Примечательно, однако, что даже истинная богема не представляла собой однородного пространства. Настоящий представитель богемы, утверждал Мюрже, пребывает одновременно в двух разных, но, в конечном счете, взаимодополняющих социокультурных контекстах. Первый – трансцендентное измерение вечного искусства, такое представление восходит еще к Гомеру и находит продолжателей в Рабле, Вийоне, Шекспире и Жан-Жаке Руссо. Второй – мир современного рынка, который богема научилась использовать в собственных целях.

Ил. 14. Художники богемы в своей студии, 1833. Оноре Домье.

Бостонская публичная библиотека

Сопоставляя вечные и преходящие аспекты искусства, Мюрже выражал крайне современное представление о культурном производстве в условиях капитализма, которое десятилетие спустя нашло отражение в мыслях Бодлера, который также не видел жизни художника вне рыночного пространства. Мюрже, как и Бодлер, настаивал, что современного художника невозможно помыслить вне рынка. Коммерческий успех был неотъемлемой характеристикой подлинного представителя богемы, который, подобно любому производителю, научился обращаться с искусством как с товаром и продавать его по сходной цене. «Каждый человек, – утверждал Мюрже, – начинающий творческую карьеру и не имеющий других средств к существованию, кроме тех, которые ему доставляет его искусство, будет вынужден стать частью богемы… мы повторяем как аксиому: богема – необходимый этап жизни художника, подступ к Академии, больнице Отель-Дье или моргу» [345].

К 1851 году ситуация, описанная в предисловии Мюрже, уже была свершившимся фактом. Художники постепенно отказались от эпатажной артистической моды 1830-х годов и нашли свою нишу на рынке в более сдержанном и мрачном образе фланера. Фланер использовал богемный миф, выстраивая свое поведение, несмотря на то что игнорировал его карнавальные истоки и его прочную соотнесенность с рынком. И тем не менее память об этом сохранялась, как видно из проницательного портрета Бодлера, созданного Беньямином: следы этой традиции прослеживались и позднее, о чем свидетельствует проницательное замечание Вальтера Беньямина о Шарле Бодлере: «Бодлер знал, каково в действительности положение литератора: тот отправляется на рынок, как фланер, намереваясь поглазеть на его толчею, а на деле – чтобы найти покупателя» [346].

12 Одежда: художественное платье или носимое искусство?

МАРГАРЕТ МЕЙНАРД

Когда произведение искусства становится предметом одежды и возможно ли это вообще? Этот непростой вопрос периодически становится предметом мучительных размышлений и споров [347]. Некоторые полагают, что в западной культуре искусство и мода (и, соответственно, художественное произведение и предмет гардероба) – это принципиально разные феномены, которые имеют различную символическую и временную ценность и находятся в разных дискурсивных полях [348]. Тем не менее иногда в определенном контексте мода (будь то haute couture, дамские головные уборы, сдержанные наряды или наряды-однодневки) вступает в разнообразные отношения с искусством как практикой. Сложность их описания во многом обусловлена проблемами восприятия, неопределенностью соответствующей терминологии и тем, что иногда между обычной одеждой и модным феноменом трудно провести четкую границу. Тем не менее между искусством, модой и одеждой существует напряжение, степень которого варьируется вплоть до сильного антагонизма. Комплексность их слияний, связей и разногласий определяется концептуальными, эстетическими, философскими, теоретическими, культурными или языковыми ассоциациями [349].

Читать дальше