1 ...6 7 8 10 11 12 ...210 Семиотизация и лингвизация культурологических исследований, восходящих соответственно к Ч. Пирсу и Ф. де Соссюру, разработка понятия текст принесли новый подход к проблеме пространства. «Текст пространственен… пространство есть текст», по обобщающей формуле Топорова [2]. В рамках семиотической культурологии Ю.М. Лотман сформулировал понятие семиосферы, которая «и результат, и условие развития культуры» [3]. Постструктурализм дал новую пространственную интерпретацию понятия текст, что было связано с неомифологизацией и семиотизацией реальности в ХХ в., с изменением содержания оппозиции реальность/текст [4]. Структура текста предстала как текст без границ, возникло понятие письмо как палимпсест (Ж. Деррида). Понятием интертекст были обозначены внутренние и внешние межтекстуальные связи (Ю. Кристева). Р. Барт писал, что он обладает пространственной свободой и представляет собою «не линейную цепочку слов, выражающих единственный как бы теологический смысл (сообщение „Автора-Бога“), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным» [5]. Возникло понятие гипертекст, который конструируется посредством множества отсылок, образуя особое пространство, связанное с гиперреальностью современного мира (понятие Ж. Бодрийяра).

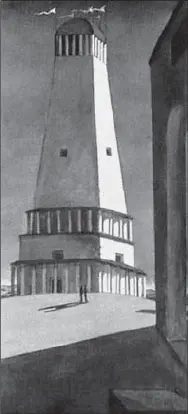

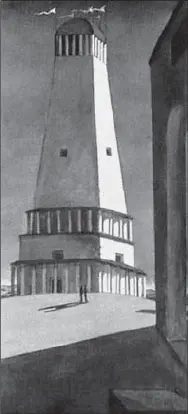

Джорджо де Кирико. Ностальгия по бесконечности. 1913

Преобразовалась концепция Хаоса, речь идет не только о его энтропии, но и способности к самоорганизации [6]. Б. Мандельброт в рамках общей теории хаоса концептуализировал такое свойство пространства, как фрактальность (лат. – fractus ломать, дробить) – полное или частичное подобие отдельных повторяющихся элементов, что присуще и природе, и формообразованию в искусстве [7][ил. с. 27; ил. с. 1б2]. Ж. Делёз и Ф. Гваттари сформулировали понятие ризома (фр. – rhizome корневище) как пространства, имеющего всегда ускользающие пределы, неустойчивые и смещающиеся границы, нелинейный способ организации целостности. Согласно У. Эко, ризома не что иное, как подлинная схема мироздания, в ней «каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична». Это некий лабиринт, путешествие в нем «являет собою ситуацию постоянного выбора» [8]. Перед выбором всегда оказывается и культура в целом, творя свои метаморфозы.

Наряду с семиотическим, развивался герменевтический подход, раскрывающий в текстах то «потаенное», что не высказано и «неслучайно случайно», если обратить в афоризм мысль Г.Г. Гадамера [9]. Г. Башляр анализировал поэтику пространства, феноменологию его воображения, рассмотрев особый мир локусов – дом от подвала до чердака, ящики, сундуки, шкафы, углы, которые прочитывались как «психологические диаграммы», как «место космопсиходрамы» и которые были увидены в диалектике внешнего и внутреннего, а простор превратился в философскую категорию грезы [10].

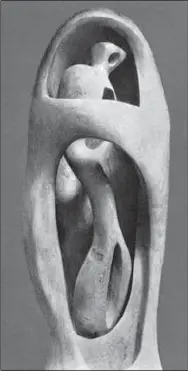

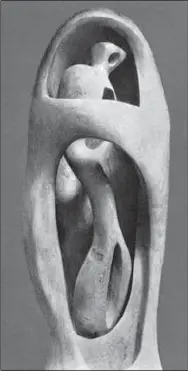

Генри Мур. Внешне-внутренняя форма. Деталь. 1952–1953

Исследовались разные типы пространства. Для Элиаде это прежде всего сакральное пространство, для Топорова – пространство мифопоэтическое. Его интересовала также связь природного и культурного начал, их пространственный макроконтекст, в котором встреча духовно-физического и «великих» текстов культуры порождает духовные ситуации «высокого напряжения» [11]. Г.Д. Гачев увидел синкретичное пространство космо-психо-логоса, раскрывая его в национальных образах мира как единство местной природы, характера народа и его склада мышления [12].

Особый пространственный статус получило «эстетическое бытие», которое возникает путем преодоления «материально-вещной внеэстетической определенности» [13]. Это самоценно эстетический, третий «по отношению к субъекту и объекту, к человеку и бытию… мир, где бытие иллюзорно-эйдетически свертывается в картину» [14]. Искусство с его «ежесекундным претворением в новое» (П. Филонов) делает наглядными метаморфозы пространства, овладение которым лежит в основе пластических искусств, что в живописи сопряжено в особенности с переводом трехмерности в плоскостность [15]. Уже то полотно, на котором возникает изображение, является особым типом пространства. В нем определяется масштаб, направление движения в картине, позиция зрителя, разграничение правого и левого, рама, что влияет на семантику изображения и его восприятие [16].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)