Сальватор Тончи. Портрет Г. Р. Державина. 1801

На пути паломников в Святую землю море возникало со всей реальностью. Игумен Даниил плавал между островами Мраморного и Средиземного морей, вероятно, при благоприятной погоде, так как сообщил только, что корабль был ограблен корсарами. В отличие от него, Игнатий Смольнянин день за днем информировал о смене погоды. На Черном море путешественники «испытали большую усталость и боялись потопления корабля», пока в течение нескольких дней дул «тяжкий встречный ветер»:

«Корабельщики не могли стоять, сваливались, как пьяные, ушибались. Пришли в пролив Азовского моря, вышли на великое мореюю. В пятый день… завеял встречный ветер и погнал нас в левую сторону, к Синопу. Вошли в залив близ города Синопа и тут пробыли два дня. Повеял добрый попутный ветер, и поплыли вблизи берега. Были здесь горы высокие, в половине гор терлись облака».

Смольнянин сообщал о состоянии моря лишь с точки зрения того, способствует ли оно или препятствует приближению к цели, достижение которой рождает «радость неизреченную». Однако цель была не только прагматична, но и в высшей степени духовна, так как паломник изначально обрекает себя на смертельные опасности, чтобы очистить душу контактом с Землей обетованной, походить, по словам игумена Даниила, «своими ногами… недостойными» там, «где Христос ходил своими».

Море, то грозное, то доброжелательное, лишь на первый взгляд описывалось как транспортный путь, по которому паломники движутся к своей цели. У читателя возникало представление о море как организме, живущем особой жизнью. Иррациональное в своих проявлениях, оно насылает то тяжкий, то добрый ветер – куда подует он, туда и поплывет легкий струг. Море изматывает человека, заставляя испытывать «большую усталость», страх, терять самоконтроль, т. е. создает экстремальную ситуацию. Так в конкретном «реалистическом» описании море выступало как фортуна или фатум, что отражало не только мистический характер взаимоотношений природной стихии и человека, но и уровень тогдашней цивилизации. Силе моря можно было противопоставить только молитву. В ней соединились все участники поездки на Флорентийский собор (он собирался с целью преодолеть раскол христианской церкви). По словам Суздальца, автора «Хождения», «пришли немцы к господину [речь о русском митрополите Исидоре], говоря: „… случилась беда – наступила тьма и прекратился ветер… мы пришли просить тебя: помолись Богу, а мы будем молиться по-своему“». Путешествие завершилось благополучно.

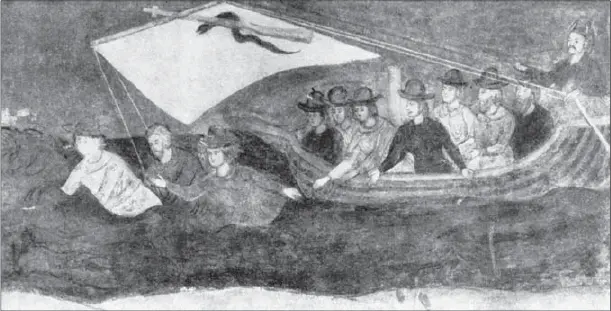

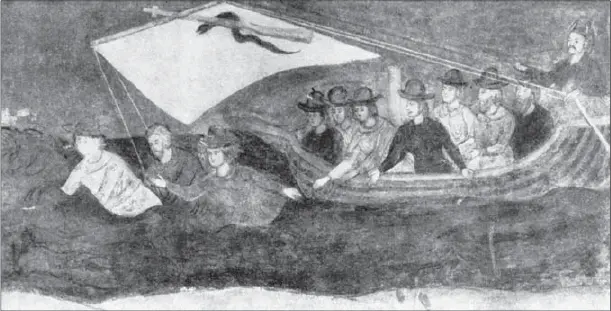

По-барочному полифоничен образ моря у Аввакума. Неразделимое сочетание двух планов – реального и мистического обретало у этого автора особый характер. Каждый из символов для него – не отвлеченный знак, а «конкретное, иногда до галлюцинаций доходящее явление-видение… реальные сцены плавания… привлекали его внимание именно потому, что они ассоциировались в его сознании… с церковно-библейским символом корабля» [315]. Он мог быть как символом праведности (икона Корабль веры. Гонение на христианскую церковь . Начало XVIII в. ГТГ), так и «Кораблем нечестия», как в росписи церкви Ильи Пророка в Ярославле (1680). Поэтому, поднимаясь на корабль, Аввакум не только готовился следовать определенному дорожному маршруту, но и воспринимал происходившее как вступление на собственную жизненную стезю. При этом его описание морских приключений совершенно конкретно:

Корабль нечестия. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680

«Лодку починя и парус скропав, чрез море пошли. Погода окинула на море, и мы гребми перегреблись: не больно о том месте широко, – или со сто, или с осмьдесят верст. Егда к берегу пристали, востала буря ветреная, и на берегу насилу место обрели от волн. Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки».

У Толстого образ моря при всей незначительности уделенного ему в тексте внимания отличается многозначностью, хотя и не столь образной, как у Аввакума. Подобно паломникам, стольник описал Адриатическое море прежде всего как место, где испытал «страх пребезмерной», он рассказывал также о взаимном противостоянии человека и водной стихии, о ветре, который подобно одушевленному существу «переменил дыхание», о ветрах «непостоятельных»: это и «способный ветер», и ветер «в противность надлежащего нашего пути». Шторм он назвал «противной фортуной». Во время «не-безстрашных фортун» он «прикладывался до всякого порядку корабельного с прилежанием и бесстрашием» и «в познании ветров» и «карты морской» стал искусен.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)