«Идею Игры мы считаем вечной и потому всегда… жившей в мире и о себе заявлявшей, ее осуществление… имеет свою историю», – писал Г. Гессе («Игра в бисер». 1931–1942). Открытое выражение игровое и собственно театральное начало получило в эпоху Просвещения, которая, по словам Ламетри, видела «все объекты, все, что происходит в Универсуме, как прекрасную оперную декорацию» [683]. Критический разум не во всем отделял воображаемое от действительного, та эпоха не отказалась от иллюзионистических обманок и культивировала утопию. Театральность стала глубинным свойством той эпохи, а рококо, появившееся тогда, – стилем par excellence людическим (IV.3). То, что в барокко представало как напряженная борьба противостоящих сил, в рококо превращалось в изящное соперничество. В культуре барокко игра приобрела космический масштаб, ее местом стал Theatrum mundi. Земные события там представали как экзистенциальные, связанные с вечностью. Идею бренности бытия выражали строки Шекспира: «Мир – театр; / В нем женщины, мужчины, все – актеры; / У каждого есть вход и выход свой…» (пер. П. Вейнберга). Теперь все было иначе.

Шиллер, опираясь на Канта, развил свою теорию эстетической игры. Игра – это необходимое свойство человека, однако он «играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет» [684]. Побуждает же к игре красота. В игре, по мысли автора, раскрывается сущность искусства, стоящего между жизнью и идеалом. Эстетическая игра виделась как средство достижения гармонии не только в сфере искусства, но и в искусстве жить (c. 17). Самые серьезные мысли та эпоха любила подавать игриво и легко. Развлекательная форма служила и усвоению необходимых уроков, в том числе морали. Человек в XVIII в. ориентировался на публику. Он искал успех, признание, популярность. Даже интимные сцены жизни, изображавшиеся в картинах, были рассчитаны на зрителя, а потому фривольны.

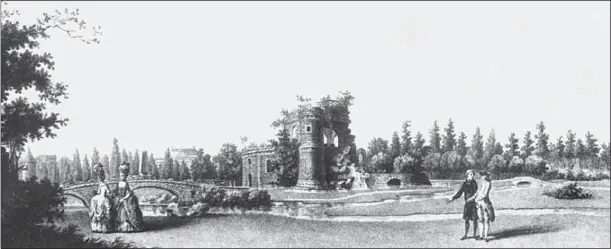

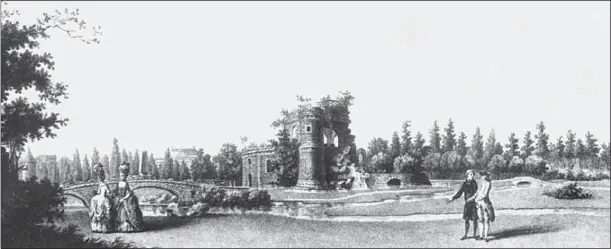

Монсо. Замок-руина с мостом и каскадом. Гравюра по рисунку Кармонтеля

Смыслом естественного сада было если не утвердить, то продемонстрировать непротиворечивое единение практических и духовных потребностей, природного и социального, эстетического и прагматического начал, реализуя таким образом основные постулаты Просвещения. В «садовой игре» ее участники искали свое естество и необходимую для его реализации «естественность». Отсюда вытекала принципиальная театрализация их поведения. Условность садового существования определялась также тем, что творимый там мир не был отражением реальной гармонии, а лишь попыткой смоделировать его в качестве такового, что не нарушало, согласно тогдашним представлениям, границ правды. «Что же такое театральная правдивость? Это соответствие действий, речи, лица, голоса, движений идеальному образу, созданному воображением поэта» [685], – писал Дидро. Этот идеальный образ «естественного человека» присутствовал в саду философов. Его роль должен был сыграть обитатель этого сада.

В представлениях того века чем-то особенно важным была иллюзия как видимость, отделенная от реальности. Она открывала путь разнообразию, которое считалось необходимым достоинством произведений. Способность к иллюзиям считалась свойством лишь просвещенного человека. Для него иллюзия «натурального» была важнее истинной натуральности, подобно тому как «кажущаяся» правда, правдоподобие были важнее и занимательнее самой правды. Правдивость, согласно Дидро, – это соответствие идеальному образу, созданному поэтом. Отсюда особая роль иллюзии в искусстве и зрительском восприятии того времени. Она выступала посредником, который связывал действительность и искусство, реальность и идеал. Иллюзии – это «необходимые, спасительные ошибки, они нужны каждому, чтобы жить… и чтобы умножить удовольствие», – писала мадам Шатле в «Размышлениях о счастье» [686]. Станислав Август, ценил трагедии Шекспира именно за порождаемые ими иллюзии и самообман [687].

Ф. Глинка, побывав в имении Городно (Horodno), принадлежавшем Анне Тышкевич, известной любительнице садов, писал:

«Захочешь насладиться приятным утром – взглянешь на стену – и видишь в картине все прелести его. Как синь и прозрачен этот воздух! Как легки эти дымчатые облака! Как хороши первые лучи солнца!.. все в улыбке! В дополнение видишь невинность. В виде прелестной пастушки, с свежим, утренним румянцем на щеках и с пестрым стадом. Тут же вечер: как хорош! Не волшебник ли какой-нибудь собрал сизые тени вечерних сумерек и бросил их на холст? Они так живо изображены!»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)