Но чтобы организовать такие передачи, необходимо понять законы их жанра и быть готовым к тому, чтобы вложить в них огромный труд, как это делает И. Л. Андроников. Для тех же, кто не имеет его опыта и таланта, количество вкладываемого труда должно, по-видимому, возрастать во много раз.

Дни подготовки телепередачи живо напомнили нам дни перед открытием экспозиции, когда казалось, что музей рушится, все летит в „тартарары”. Но, как тогда, так и теперь, к началу передачи все и всё заняло свои места и сослужило свою службу.

Урок, который мы извлекли для себя, в другом: в уважении к минуте и секунде телевизионного времени, которое не терпит беспредметности, общих фраз, бездействия, отсутствия мысли и живого общения.

Это уважение проявилось в многонедельной подготовительной работе автора передачи, которому помогал научный коллектив музея. Чтобы отобрать для показа одну вещь, пересматривались десятки вещей, так как каждая из них должна была отвечать сразу нескольким сюжетно-тематическим линиям передачи: значительна ли вещь для рассказа о Пушкине? Интересна ли она по своей судьбе? Кто те люди, которые помогли ее найти или подарили? Какой этап в истории создания она характеризует? И к тому же, хорошо ли она будет смотреться на телеэкране? Эти направления, дополняющие друг друга, сплавились воедино в предельно уплотненном рассказе Ираклия Андроникова.

Ни одного лишнего экспоната, ни одного лишнего слова! И еще более важный урок: казалось бы, телеэкран не в силах передать ощущение подлинности вещи и других ее особенностей, которые открываются только в личном общении с реликвиями и произведениями искусства, то есть самое ценное качество – подлинность – в телепередаче, казалось бы, должно исчезнуть.

Выяснилось, что это не совсем так: телеэкран способен передать ощущение подлинности, если ведущий передачи сам обладает этим ощущением и умеет сообщить его зрителю. Но только в том случае, если само это ощущение подлинное, если ведущий передачи знает и чувствует . Это немедленно передается зрителю. Но этого никогда не может передать человек, который произносит чужой текст с чужими мыслями. Никакие „ахи” и „охи” здесь не помогут. Передачу из музея может вести только специалист, только ученый, которому есть что сказать в живой беседе с телезрителями».

Наследие Андроникова – неисчерпаемый источник для изучения и освоения. Его наследие неотделимо от его удивительной личности. Поэтому я полагаю, что андрониковедение – научно-методическое освоение наследия Андроникова, должно вестись с задачей проникновения в его личность и с любовью к ней.

1991

II. Выступление на четвертых «Андрониковских чтениях»

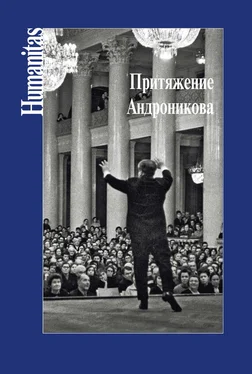

Некоторое время тому назад в «Новой газете» была статья с портретом Ираклия Луарсабовича. Она называлась так: «Андроников много сделал для культуры, и вот, наконец, и культура – для него». Процитирую: «Когда он помогал другим, в нём просыпался вулкан. Когда он говорил о себе, в нём просыпался сатирик. В столице родилась новая культурная традиция – Андрониковские чтения».

Значит, это замечено. Мне приятно вам это прочитать, это метко сказано. И даже если бы результатом наших встреч было бы только удовольствие, которое мы испытываем от общения друг с другом, вызывая образ Ираклия Луарсабовича, то и тогда они были бы совершенно естественно целесообразны и приносили бы благо. Дело в том, что по мере этих встреч всё больше начинаем мы понимать, что эти встречи выходят за пределы «культа личности» Андроникова, нашей любви к нему, того вклада, который внёс Андроников. Это есть перенесение наследия Андроникова в наше время. Я ведь практик, поэтому может быть мои обобщения не так значительны. Но тем не менее, когда я готовлюсь к своим выступлениям и слушаю выступления других участников Андрониковских чтений, то я всё больше понимаю, что мы коллективно стараемся уяснить себе черты, конкретные черты гуманной личности . Дальше я начинаю думать: конечно, очень много людей читали произведения Андроникова. Ещё, может быть, больше людей слушали его в концертных залах (не только в концертных залах, но в залах, где собирается интеллигенция). Но конечно, в наибольшей степени его влияние на общество наше возросло благодаря тому, что сам Андроников называл «чудесами телевидения», и оно не кончилось сегодня, а приобретает какой-то особый смысл. Это очень многогранное понятие – «чудеса телевидения», как в узком, так и в широком смысле. Андроников сам является одним из чудес телевидения. Телевидение дало ему огромную многомиллионную аудиторию. И когда я вспоминаю о том, как он проводил передачи из музея, как мы гуляли с ним по улицам, все время ловлю себя на мысли, что тогда я не понимал, а только сейчас начинаю понимать, уяснять себе гуманность личности Андроникова и значение его личности в эфире.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу