В один присест историк Тарле

Мог написать (как я в альбом)

Огромный том о каждом Карле

И о Людовике любом».

Помню многое блистательное, брошенное на ходу. Помню и другое, профессиональное. Помню, как вслушивались мы в записи рассказов этого человека на гибких пластинках «Кругозора», пытаясь открыть его секреты.

Кое-какие из андрониковских открытий я постаралась использовать в своих построениях и манере эфирных рассказов. Но была одна область его дарований, которым бессмысленно и бесполезно подражать. И постигать. Разве что обдумывать созидаемое им. А повторить, подделаться? Увы. Тут нужно быть им.

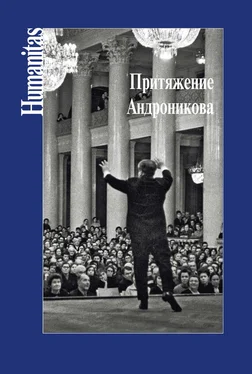

В устном творчестве Ираклий Андроников прославился своим даром имитатора. Говоря языком эстрады, можно было бы сказать: даром пародиста. Сколько раз известные писатели или артисты (у Андроникова есть и рассказы об этом) просили «показать» их, хотя потом были в обиде от точности передачи!

Но тут кроется опасность очень серьезной ошибки. Пародистам, столь модным сегодня на эстраде и в литературе, удается имитировать голос, манеру, в лучшем случае – стиль. Андроников обладал даром имитации системы мышления изображаемого персонажа. Это качество уже как таковое требует широты и гибкости мышления собственного. Но и это не все.

«Персонажи» Андроникова – писатели, ученые, музыканты, актеры. Каждый со своим даром, своими художническими ощущениями и своим багажом профессиональных знаний. И человеку, желающему «сконструировать» в рассказе такой персонаж, самому необходимо обладать всем этим. Более того, овладеть качествами персонажей своих рассказов. И еще более: овладеть настолько, чтобы уметь почувствовать и передать индивидуальные оттенки, характеризующие музыкальность или актерский почерк, направленность научной мысли или образного мышления того, о ком идет повествование.

Дирижерская манера Штидри была иной, чем манера Гаука. Остужев ощущал таинство сцены иначе, чем Качалов. Склад ума Алексея Толстого не походил на ассоциативное мышление Шкловского. Но все они стали героями рассказов Андроникова.

Далеко не всем искусствоведам и литературоведам удается раскрыть суть неповторимого в творческой личности. Андроникову удалось. Удалось потому, что его талант имитатора как раз и не есть талант пародиста. Он заключал в себе все таланты самого Андроникова – талант музыканта, артиста, ученого, писателя, человека еще бог весть каких дарований.

Ираклий Луарсабович как-то говорил, что, «показывая» какого-нибудь человека, он пытается представить себя – им. Однажды на вечере какой-то (не помню какой) кавказской литературы произошло следующее. Вечер предстояло вести Алексею Суркову, который опаздывал. И Андроникова попросили заменить его. «Я постарался стать Алексеем Александровичем», – рассказывал он. И начал говорить о том, как русско-черкесские связи запечатлены в обликах Москвы. О Черкасском переулке, о других местах, хранящих память этих связей… И тут приехал Сурков. Андроников уступил ему председательское место, и Сурков (под хохот зала, не понимая причин этого хохота) почти дословно повторил только что сказанное Ираклием Луарсабовичем.

Замечу: Андроников не говорил голосом Суркова. Он имитировал мысль. И не просто имитировал, он писательски точно воспроизвел мыслительный строй своего «героя». Героя отнюдь не примитивного, который сам – своеобразнейшая личность.

…Вот слышу стремительную скороговорку с подчеркнуто ясной артикуляцией, слышу монолог, где риторические приемы, прямая речь, свободное оперирование широчайшими познаниями (без жонглерского подкидывания цитат) сплавлены, естественно живут! Иван Иванович Соллертинский. Никогда не видела его. И вот – будто давно знакома. Познакомилась лично, когда пришел он ко мне, ко всем нам в рассказе Андроникова «Первый раз на эстраде».

Как блистательно отчитывал Иван Иванович провалившегося новичка Ираклия после его попытки произнести вступительное слово на концерте!

«Никто не понял, что ты говоришь о симфонии. Тогда ты решил уточнить и крикнул: „Сегодня мы играем Первую симфонию до минор, це моль! Первую потому, что у него были и другие, хотя Первую он написал сперва… Це моль – это до минор, а до минор – це моль. Это я говорю, чтобы перевести вам с латыни на латинский язык”. Потом помолчал и крикнул: „Ах, что это, что это я болтаю! Как бы меня не выгнали!..” Тут публике стало дурно одновременно от радости и конфуза. При этом ты продолжал подскакивать. Я хотел выбежать на эстраду и воскликнуть: „Играйте аллегро виваче из „Лебединого озера” – „Испанский танец…” Это единственно могло оправдать твои странные движения и жесты. Хотел еще крикнуть: „Наш лектор родом с Кавказа! Он страдает тропической лихорадкой – у него начался припадок. Он бредит и не правомочен делать те заявления, которые делает от нашего имени”. Но в этот момент ты кончил и не дал мне сделать тебе публичный отвод…»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу