Авангард номер один был жреческий и утопический, он был позитивно ориентирован на культурные ценности особого рода (мифические первоценности и первосмыслы). Авангард второго типа был нацелен на разрушение всякой культурности и всякой социальности. Это экстремистский негативизм, или антиискусство ХХ века.

Авангард номер один, или утопическая и жреческая деятельность всегда направлена на возвращение к первоистокам, создание нового общества, обретение утраченной духовности или иные великие дела (или мифы). Такими делами, мифами и утопиями занимались Матисс и Пикассо, Татлин и Ле Корбюзье, Малевич и Мондриан, и так далее. Они были по стилистике революционные художники, то есть они думали, что культура (художественная, эстетическая и другая) должна быть обновлена. Культуру следует обновлять ради повышения духовности человека, ради светлого будущего, ради нового общества, ради абсолютных ценностей. Такова была принципиальная позиция нормальных авангардистов первого типа. Она, позиция, в принципе не субверсивная, она социально-конструктивная, она цивилизационно значимая.

Антихудожники или мастера антиискусства двадцатого века делают совершенно другие дела. Для них абсолюты не существуют, ценностные структуры цивилизации в принципе проблематичны. То есть не надо улучшать или очищать цивилизацию. Не надо вместо реалистических картин писать черные квадраты или придумывать кубизмы и футуризмы. Надо подвергнуть сомнению и реалистические картины, и черные квадраты, и эстетику в целом, и историю искусства. Не надо себя обманывать и искать ценности и истины то у дикарей, то в оккультизме, то в социальной мистике коммунистов, то у шаманов или дзен-буддистов. Все истины и ценности стоят друг друга. Что авангард, что Рафаэль, что кубизм, что негры с барабанами – все это варианты заблуждений и проявления человеческой ошибочности. А если мы сообразили, что люди ошибочны изначально и в принципе, то надо делать отсюда честные и последовательные выводы. Таков посыл последовательного негативизма.

Таковы так называемые дадаистские, неодадаистские и отчасти сюрреалистские течения и движения. Линия антиискусства проходит сквозь весь двадцатый век, от абсурдистских и эпатажных текстов Аполлинера и Тристана Тцара до литературы «киберпанка», от первых опытов Макса Эрнста до скандальных экспозиций Эдварда Кайенхольца, Дамиана Хёрста. В Москве были Олег Кулик и «Синие носы».

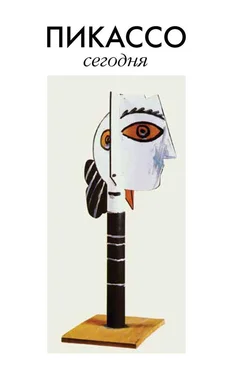

Начинать разговор об антихудожниках ХХ века тоже следует с Пикассо. Он является промежуточной фигурой. В его творчестве довольно много таких пластов, которые вовсе не субверсивны и никакой подрывной функции не исполняют. Пикассо оставил после себя музейные ценности. Статус музейных ценностей получили в течение двадцатого века не только ранние картины «голубого» и «розового» периодов (1902–1906 годов), или «неоклассицизм» 1920-х и 1930-х годов. Своим чередом, причем довольно быстро, интегрируются в «правильную» музейную историю искусства кубистические работы Пикассо и его стилистически пестрое, эстетское и «маньеристическое» творчество поздних лет (1950–1970-х годов).

Наработаны искусствоведческие стратегии, которые позволяют создавать ауру вокруг вещей Пикассо, говорить об их парадоксальном гуманизме, о демиургическом духе, о творческом всесилии, и прочее. Мифология гуманистической демиургии довольно легко прирастает к произведениям Пикассо. Поэтому представители так называемой продвинутой арт-сцены, то есть особо актуальные художники и самые «крутые» критики конца двадцатого века с подозрением относились к Пикассо. В нем подозревают классика и корифея, то есть пафосного старого хрена, который писал красивые картины, хотел делать музейные шедевры, да еще и, чего доброго, мечтал о духовности и гуманности. А это для самой элитной элиты, для продвинутых интеллектуалов конца ХХ века стало просто неприличным. Быть моралистом и «утопистом» в этой среде считается позором и признаком неразвитости. Не может продвинутый человек артистической среды шагать в одном строю с обывателем, солистом филармонии или депутатом парламента. Пускай Сорос шагает, Кобзон шагает, Церетели шагает. Позорным среди «продвинутых» считается писать красивые картины, сочинять правильные и хорошие стихи или мечтать о создании «музейных шедевров».

И все же Пикассо был художник только наполовину субверсивный, или, быть может, частично субверсивный. То есть он как бы переносил одну ногу в область антиискусства, а вторую ногу не переносил.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу