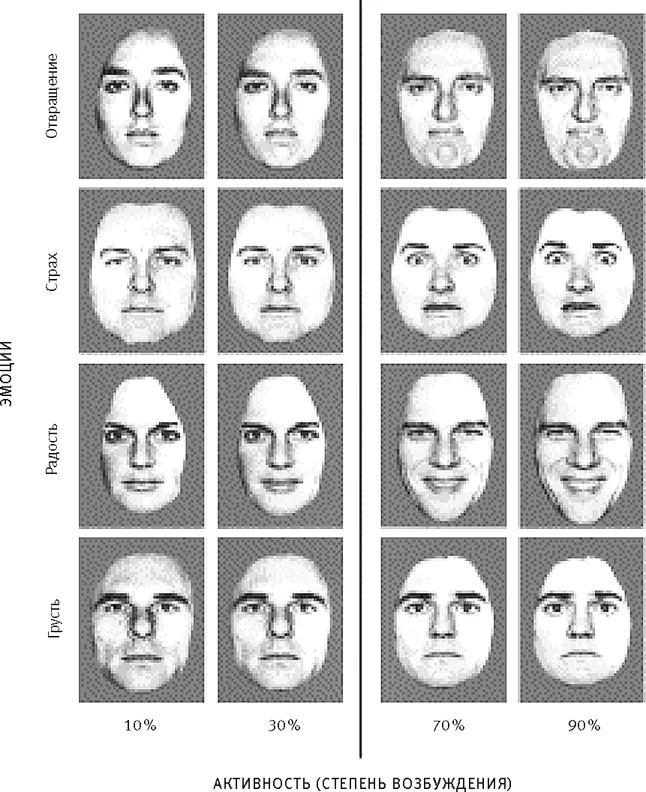

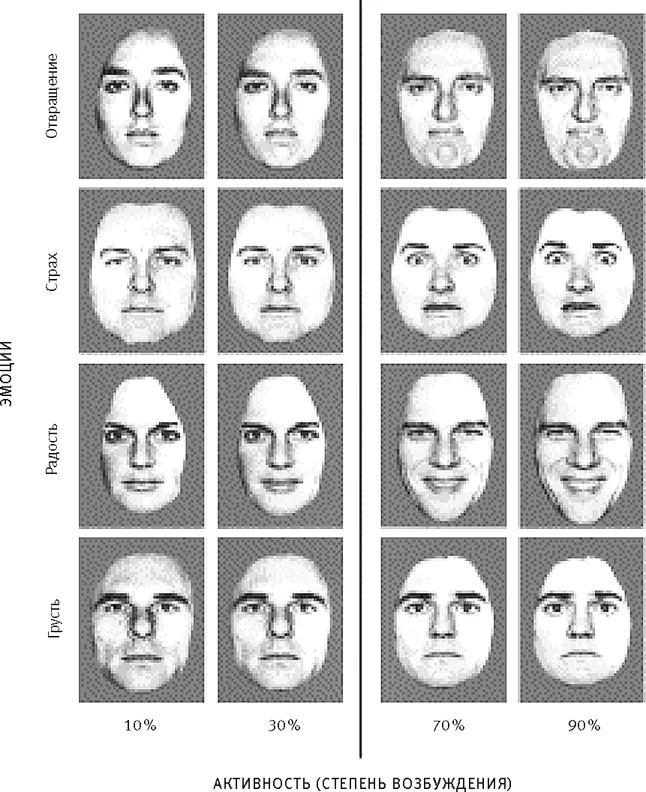

Рис. 23–3. Предоставленные Полом Экманом и использованные Рэем Доланом изображения лиц, представляющие четыре универсальных выражения при разных степенях возбуждения.

Проведя сходный эксперимент с использованием позитронно-эмиссионной томографии, Долан установил, что при виде лиц, каждое из которых выражает более сильный страх, чем предыдущее, активность миндалевидного тела повышается, а при виде лиц, выражающих возрастающую радость, – снижается.

Какие механизмы позволяют миндалевидному телу участвовать в разных эмоциональных реакциях, в том числе в восприятии лиц? Активируются ли при этом одни и те же клетки, но по-разному, или в разных случаях задействованы разные популяции клеток? Современные биологи подтвердили догадку Дарвина о том, что многое об основах человеческой психики можно узнать путем изучения более простых животных. От предков нам достались не только многие гены, но и особенности поведения, строения тела, структур мозга. Поэтому уместно было предположить, что некоторые фундаментальные механизмы реакций страха и удовольствия у нас такие же, как у других животных. Это предположение подтвердилось. Дэниел Солзман из Колумбийского университета, регистрируя активность отдельных клеток миндалевидного тела у обезьян, установил, что некоторые группы этих клеток сильнее реагируют на демонстрацию зрительных стимулов в сочетании с наградой, чем на демонстрацию таких же стимулов в сочетании с наказанием. Следовательно, изменения положительных или отрицательных значений зрительного образа влияют на работу миндалевидного тела, активируя разные группы его нейронов.

Глядя на произведение искусства, мы можем не только испытывать по этому поводу те или иные ощущения, но и пытаться понять, какие ощущения испытывают, глядя на него, другие. Эта возможность связана со способностью мозга строить модель психического состояния других людей, составляя представления об их мыслях, намерениях, независимых от наших собственных. Ошибки такого рода играют заметную роль в художественной литературе. Одной из первых их описала Джейн Остин, персонажи которой нередко заблуждаются относительно чувств, питаемых другим человеком. Артур Шницлер с помощью внутреннего монолога позволяет читателям одновременно проникать в мысли и чувства нескольких персонажей.

Эрнст Крис и Эрнст Гомбрих отмечали: от зрителя может требоваться понимание того, что художник хотел сказать об устремлениях изображенных людей. Когда мы рассматриваем портреты, мы упражняемся в чтении мыслей, и это может быть не только приятно, но и полезно.

В книге “Художественный инстинкт” Деннис Даттон описывает врожденные реакции на произведения искусства как сложный ансамбль импульсов, вызываемых “чистой притягательностью колорита, или… трудновыполнимой задачи, или эротического интереса” [181]. Даттон пишет, что искусство дает “одни из самых глубоких и сильных эмоциональных ощущений, доступных человеку” [182]. Кроме того, оно дает возможность упражняться в эмоциях, эмпатии и конструировании модели психического состояния. Такие упражнения могут быть полезны для социальных навыков точно так же, как физические упражнения для наших физических и когнитивных способностей.

Даттон утверждает, что различные направления искусства возникли не как побочный продукт эволюции, а как адаптации (инстинктивные признаки), способствующие выживанию. Эволюция сделала нас прирожденными рассказчиками, и значение творческого воображения для выживания поистине огромно. Мы любим рассказывать потому, что это расширяет опыт, давая возможность рассуждать о мире и проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Наши рассказы, как и произведения изобразительного искусства, представляют собой высокоорганизованные модели реальности, которые и автор, и человек из аудитории могут повторять и перебирать в воображении, изучая отношения персонажей в различных условиях. Рассказы дают нам сравнительно безопасное средство для мысленных поисков решений задач, связанных с выживанием. Они также служат источниками информации. Язык и способность к рассказам, наряду с размерами мозга, позволяют нам лучше всех живых существ формировать модели мира и транслировать их. Можно сказать, что Кокошка стремился разглядеть состояние психики портретируемого и передать это состояние, используя утрированные черты и цвета для усиления ее эмоционального содержания.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Франк Трентманн - Эволюция потребления [Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней]](/books/403210/frank-trentmann-evolyuciya-potrebleniya-kak-spros-fo-thumb.webp)