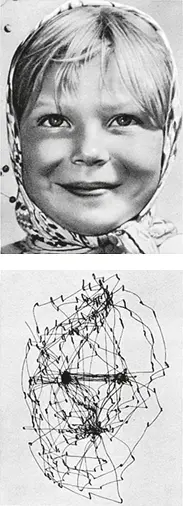

Рис. 20–1.

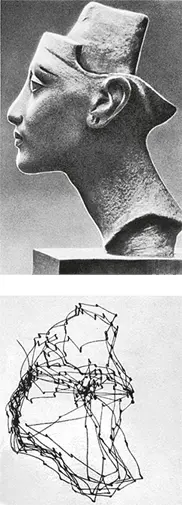

Рис. 20–2.

Рис. 20–3.

Продолжившие исследования в намеченном Ярбусом направлении Кальвин Нодин и Пол Локер обнаружили, что процесс зрительного восприятия разделен на этапы, наглядно проявляющиеся в сканирующих движениях глаз при созерцании произведений искусства. Первый этап – перцептивное сканирование – включает общий осмотр картины. Второй этап – рефлексия и воображение – включает идентификацию изображенных людей, мест и других объектов. Здесь же зритель улавливает и осмысляет выразительное содержание картины и сопереживает изображенному. Третий этап, эстетический , отражает чувства зрителя и глубину его эстетической реакции на картину.

Когда человек впервые видит то или иное произведение искусства, его глаза демонстрируют широкий диапазон времени фиксации – периода, в течение которого взгляд задерживается на детали. Часто это время непродолжительно. По мере ознакомления зрителя с картиной продолжительных фиксаций становится больше, что указывает на постепенное переключение с общего сканирования на подробное рассмотрение интересных областей, а затем на эстетическую реакцию. Примечательно, что результаты исследований свидетельствуют о том, что зрители, хорошо знакомые с искусством соответствующего исторического периода, почти сразу переходят от перцептивного сканирования к концентрации на чувствах и к эстетической реакции.

Исследователь психологии зрительного восприятия Франсуа Мольнар сделал интересное наблюдение: мы рассматриваем произведения искусства, созданные в разные эпохи и в разных стилях, по-разному. Мольнар сравнил движения глаз испытуемых, рассматривавших произведения эпохи Высокого Возрождения, произведения маньеристов и художников барокко. Искусствоведы считают маньеризм и барокко более сложными, чем стиль, характерный для мастеров Высокого Возрождения, изображавших гораздо меньше деталей. Мольнар показал, что при рассматривании картин эпохи Высокого Возрождения взгляд движется медленно и плавно, а картин маньеристов и мастеров барокко – быстро и резко.

Судя по этим данным, более сложным картинам соответствует менее продолжительное время фиксации. Специалист по когнитивной психологии Роберт Солсо из Невадского университета отмечал:

Сложное искусство… может потребовать от зрителя внимания к большему числу визуальных элементов. Это требование можно удовлетворить, выделяя на каждую черту меньше времени фиксации. Простые фигуры, как на многих произведениях современной абстрактной живописи, содержат гораздо меньше соревнующихся за внимание зрителя деталей, и поэтому каждой из них отводится больше времени. Кроме того, есть основания полагать, что человек, рассматривая такие произведения, пытается найти в ограниченном наборе черт некий “глубинный смысл”, что также заставляет взгляд дольше задерживаться на каждой из них [162].

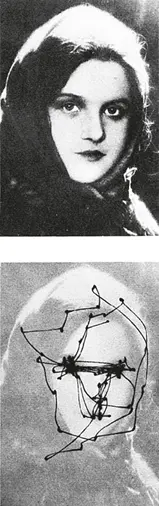

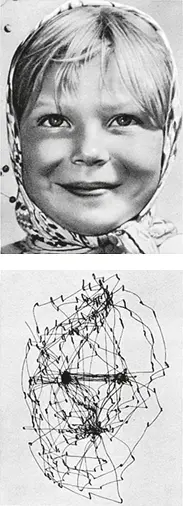

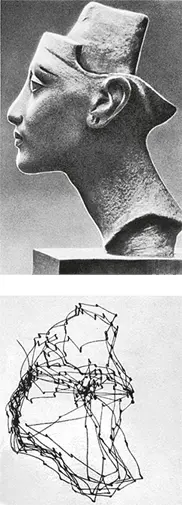

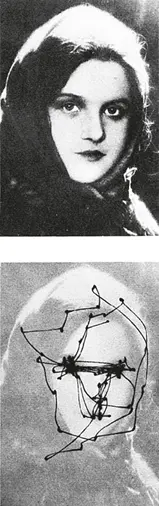

Данные Ярбуса перекликаются с особенностями ряда литографий Кокошки ( рис. 20–4 ). Изображения выглядят так, будто художник, глядя на портретируемого, зарисовывал движения собственного взгляда. Кокошка, похоже, также выводил на поверхность бессознательные процессы собственной психики, в данном случае – механизмы активного визуального исследования и интерпретации мира.

Точно так же, как одни отделы мозга избирательно реагируют на лица, другие реагируют на руки и тела, в частности в движении. Пальцы рук на портретах Кокошки нередко искажены. На женских портретах они часто выглядят длинными и чувственными. Иногда они обведены красным или покрыты красными пятнами, напоминая сырое мясо. Но самое интересное, что Кокошка использовал руки как символическую замену лица и глаз в социальных взаимодействиях. Это видно, например, на написанных им в 1909 году картинах “Ганс Титце и Эрика Титце-Конрат”, “Ребенок на руках родителей” и “Играющие дети” ( рис. I–34, I–35, I–36 ). На второй картине Кокошка даже не изобразил лица родителей, передав их любовь к младенцу исключительно через руки.

Рис. 20–4. Оскар Кокошка. Портрет актрисы Хермине Кернер. 1920 г.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Франк Трентманн - Эволюция потребления [Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней]](/books/403210/frank-trentmann-evolyuciya-potrebleniya-kak-spros-fo-thumb.webp)