«Прометей» А.Н. Скрябина совпал по времени написания с манифестом Н.И. Кульбина, провозгласившего освобождение музыки от старых норм и смыслов [138]. Актуальность подобных идей оценили младшие современники А.Н. Скрябина, вступившего в «борьбу» с темперацией, и пытались осуществить их на практике (например, четвертитоновые эксперименты А.С. Лурье, М.В. Матюшина, И.А. Вышнеградского, ставшего подлинным адептом микро- интервальной техники). 8 8 В связи с данным сюжетом отметим кордепиано С.А. Белимова (1996 год), первый в мире акустический музыкальный инструмент, позволяющий работать со звуком на уровне его микроструктур [124].

Далее, в 1913 году, когда А.Н. Скрябин принимает решение о написании «Предварительного действия», имевшего целью приближение эпохи света и красоты, а И.Ф. Стравинский, например, работает над «Весной священной», появляется опера в двух деймах (термин В.В. Хлебникова, «деймо» – «действие и письмо») и шести картинах, композиция которой была подчинена обратной, «антихудожественной» логике. Форма произведения отличалась разомкнутостью, музыка включала элементы алеаторики, крайней исполнительской свободы (хор пел «невпопад», что, по замыслу М.В. Матюшина, должно было создать, посредством какофонии звучности, музыкальный аналог «заумной» поэзии А.Е. Крученых). Здесь впервые был показан «черный квадрат» К.С. Малевича как видоизмененное, «отрицательное» солнце [53, 37].

Особую важность на рубеже веков приобретает идея синтеза различных видов искусства . В их интеграции мастера модерна видели путь слияния искусства с жизнью и преобразования, гармонизации последней [3, 30]. В связи с этим нельзя не отметить факт знакомства А.Н. Скрябина с С.П. Дягилевым, а так же планы их совместного сотрудничества, в частности, проект постановки «Прометея», который, как известно, так и не был осуществлен. Бесспорно, А.Н. Скрябин и С.П. Дягилев (равно как и работавший с ним И.Ф. Стравинский) репрезентировали две различные концепции синтеза искусств. Одна рождалась и теоретически осмысливалась в символистской среде, вдохновляясь философской мистикой и поэзией, другая, будучи неотделимой от эстетики «Мира искусства» и спектаклей дягилевской антрепризы, ориентировалась на живопись и театр. Не случайно явленный во всей своей акустической мощи знаменитый аккорд «Весенних гаданий» из «Весны священной» И.Ф. Стравинского, не подразумевает обращения к какой-либо скрытой реальности, в противовес таинственному звучанию «Прометеева аккорда», квинтэссенции стиля «позднего» А.Н. Скрябина [276, 295]. Более того, в отличие от «символиста» А.Н. Скрябина, 9 9 Н.С. Гуляницкая, опираясь на вышеуказанный термин Д.В. Сабарьянова, называет А.Н. Скрябина «символистом в авангарде» [70, 153].

«акмеист» И.Ф. Стравинский вообще был сторонником «чистоты искусства» и выступал за самодостаточность музыкального высказывания [303, 71].

По Вяч.И. Иванову, жанровой основой мистериального театра должна служить хоровая драма, причем в совокупности ее слагаемых важное место отводилось поющемуся или произносимому слову. Текст «Предварительного действия» А.Н. Скрябина является одним из образцов такого чисто символистского, суггестивно-музыкального слова (в «Прометее» оно предстает в партии хора как священное заклинание), далекого от конкретности, апеллирующего к подсознанию. «Мирискусники» же в своей боязни «изреченности» и культивировании «священного безмолвия» сделали основой синтеза бессловесный балет. Новизна состояла в короткометражном способе высказывания, что разительно отличалось от мистериального действа символистского образца, неограниченного в пространстве-времени.

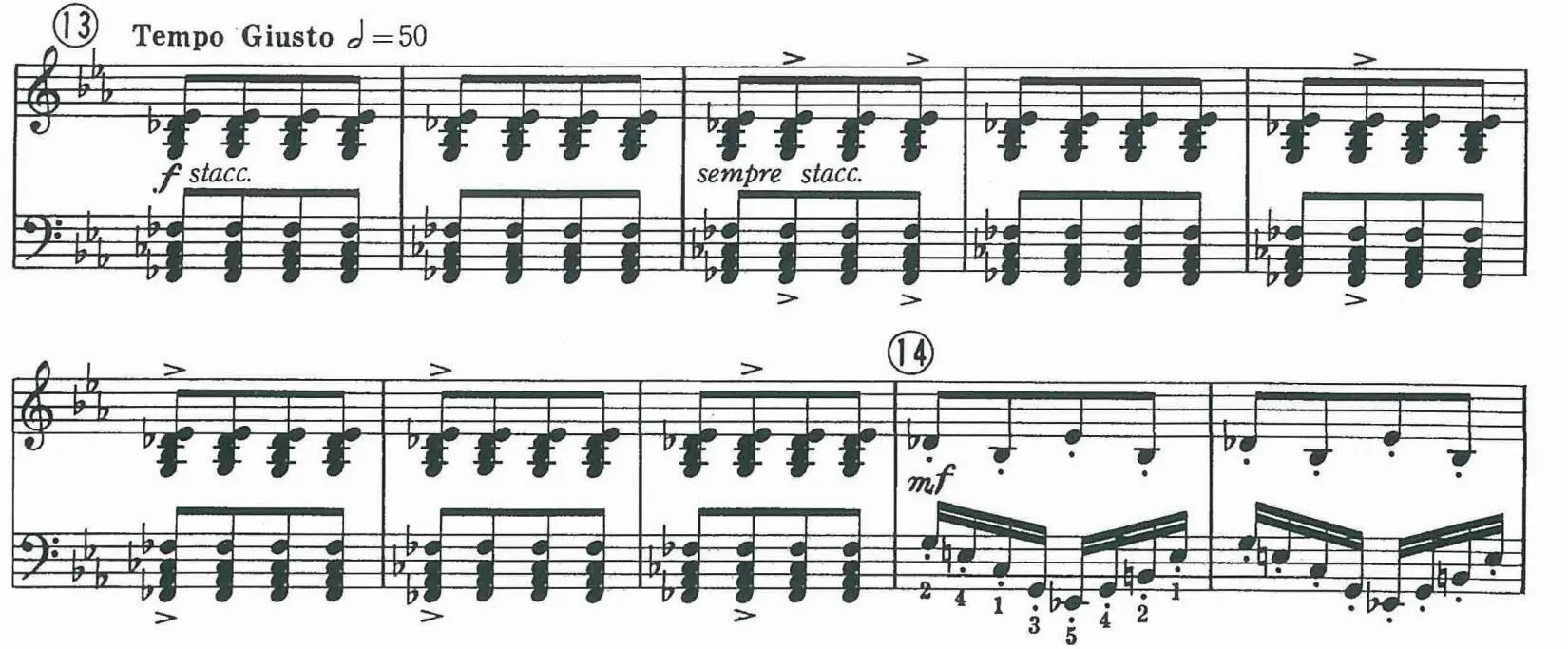

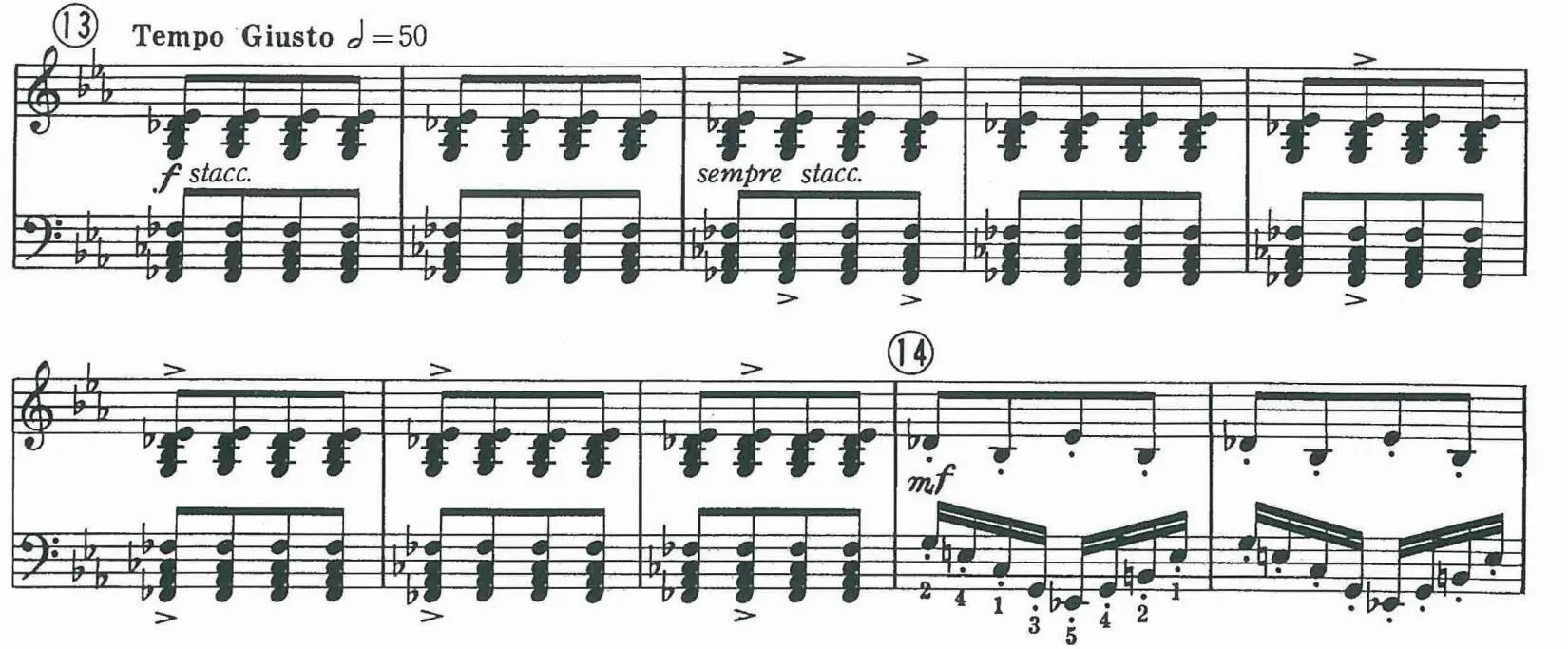

Пример 1 – И.Ф. Стравинский, «Весна священная», переложение для одного фортепиано С. Рафлинга (S. Raphling), часть первая, «Пляска щеголих» (такты 1–5)

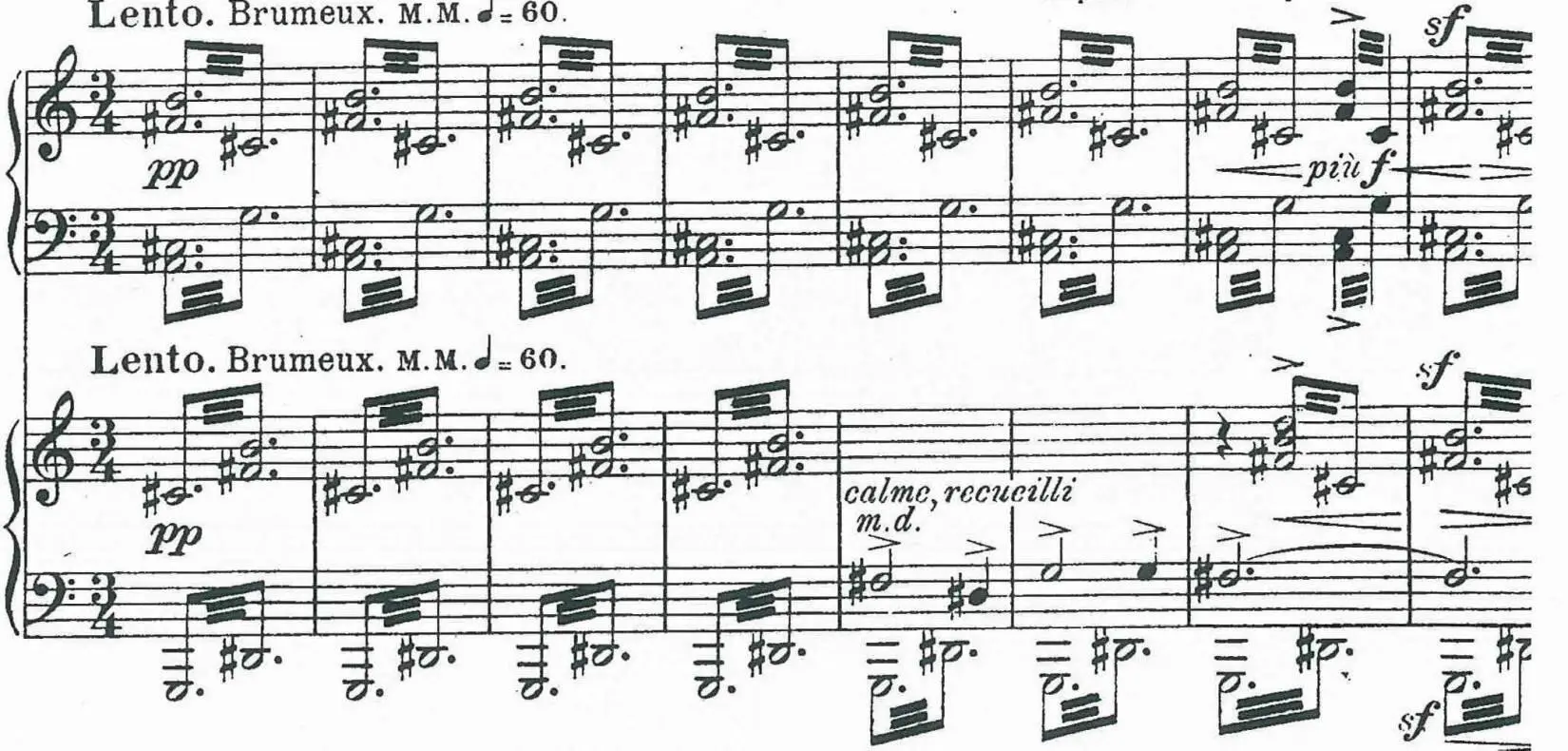

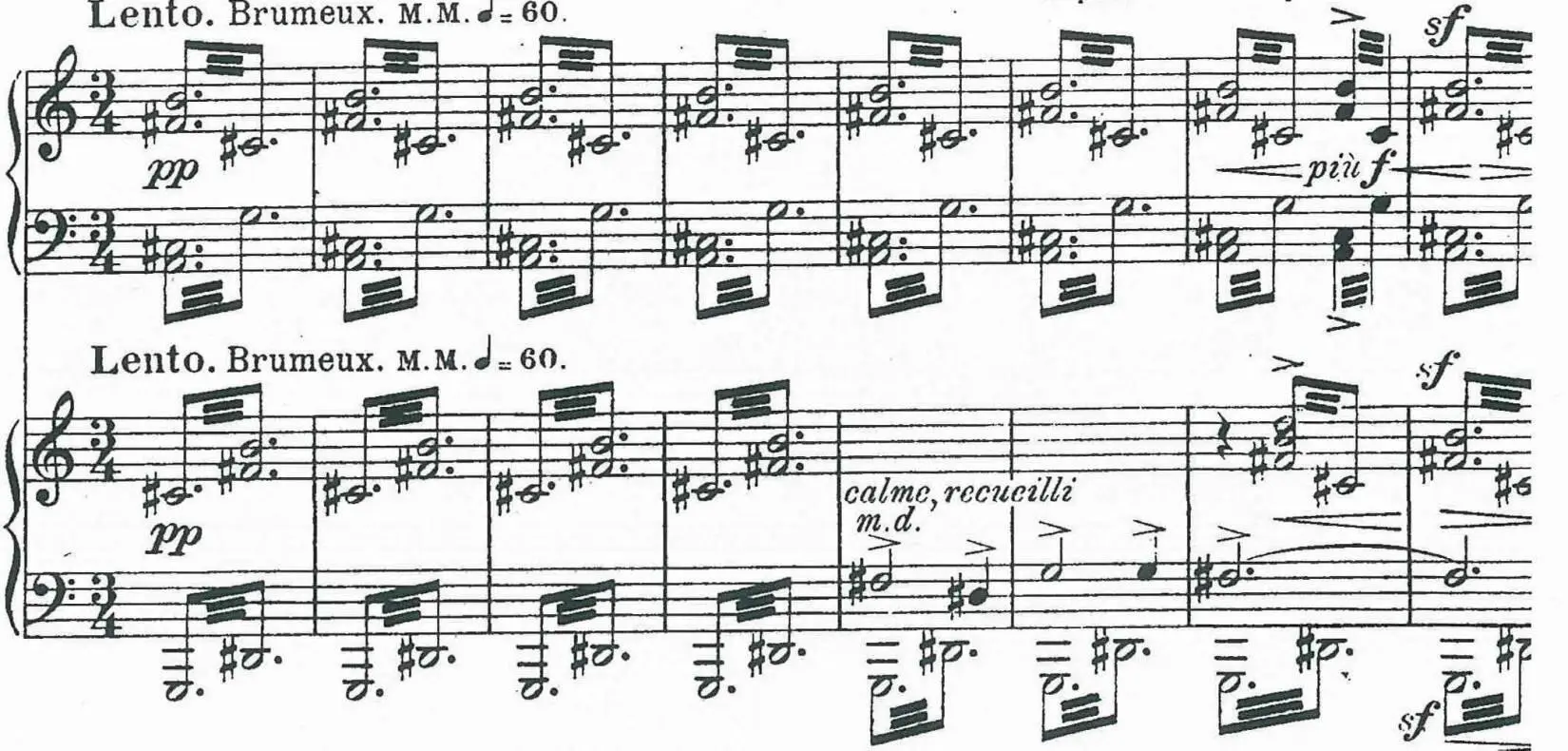

Пример 2 – А.Н. Скрябин, «Прометей» ор. 60, переложение для двух фортепиано Л.Л. Сабанеева (такты 1–8)

Символистский театр мистерий предполагал иерархическое сочетание компонентов под эгидой музыки (тогда как С.П. Дягилев, напротив, стремился к их равноправию при установке на визуальное начало, зрелищность ) и тяготел к синестезии, синтезу ощущений, а не полноценных художественных рядов. Опытом выхода за пределы не только отдельных видов искусства, но и преодоления границ искусства как такового является скрябинское понимание синтеза. Главной идеей была теургия и, смыкаясь с литургическим ритуалом и синтезом литургического типа, «Мистерия» А.Н. Скрябина преследовала цель, внеположную искусству (дягилевские же проекты осуществлялись в рамках и во имя искусства). За пределы последнего выходили и способы реализации подобного действа: предполагалось привлечение реалий природы, безграничное расширение синестетического комплекса (симфонии ароматов, осязаний, текучая архитектура, отражающая «настроение музыки и слов» [271, 174]). Таким образом, в словосочетание «синтез искусств» вносились различные акценты: для символистов было более актуальным само понятие синтеза, тогда как для деятелей дягилевского театра ударение падало на второе слово [144, 83 – 84]. Как говорил Вс.Э. Мейерхольд: «Пути Мистерии и пути Театра не слиянны» [182, 261].

Читать дальше