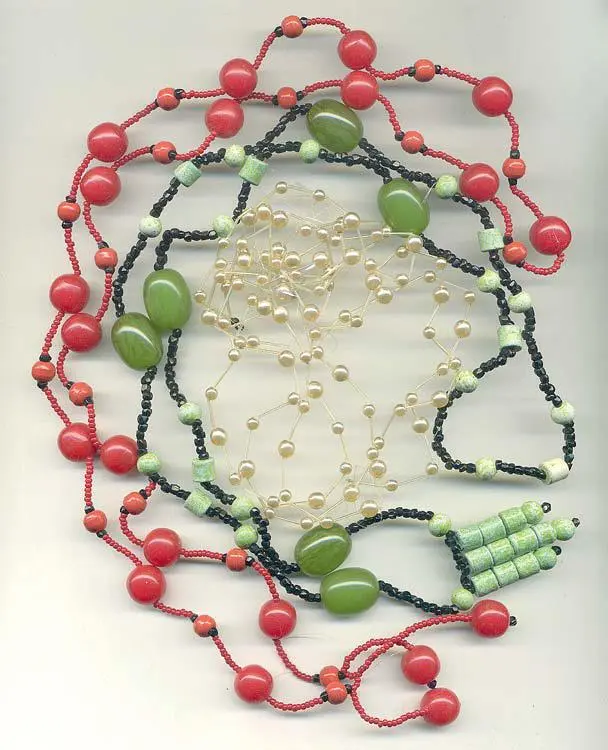

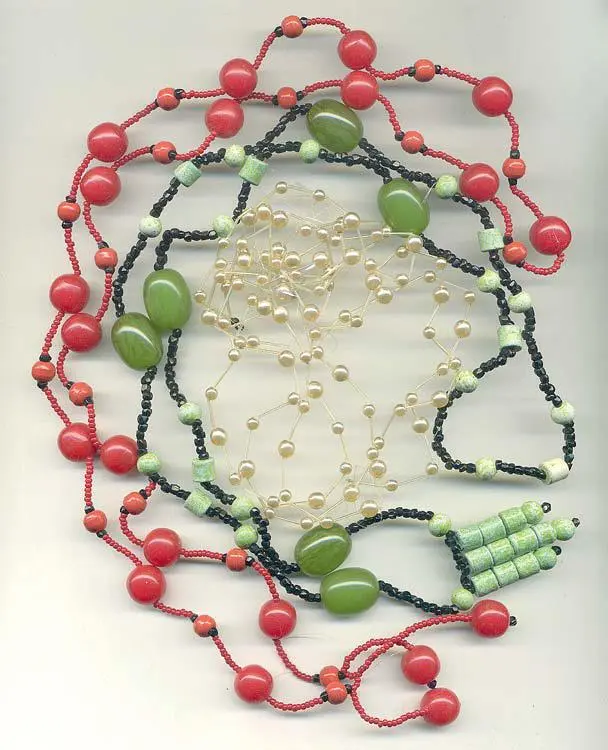

125.Бусы самодельные.

Пластик, бисер. Длина 90 и 86. Россия. 1960-е гг.

Бусы самодельные «жемчуг» (фрагмент). Стекло. 1960-е гг.

Черный рынок на прибалтийских курортах, особенно в Паланге, более или менее успешно восполнял пробелы в государственной торговле. По барахолке бродили женщины, увешанные янтарными бусами, как связками сушеных грибов. Их преследовали дружинники. Поэтому на какое-то время они переместились на женский пляж Паланги, где одетые дружинники появиться не могли. Зрелище было экзотическое: толпа обнаженных Ев, увешанных янтарными бусами и браслетами. Власти, однако, тоже не дремали, и вскоре на пляже появились отряды дружинниц, раздетых, но с повязками на руках. Пляж пустел мгновенно. Оставались только ошарашенные покупательницы. Но, когда дружинницы удалялись, все возвращалось на круги своя.

126. Украшения из янтаря 1960-1970-е гг.

Бусы. Янтарь. Длина 80

Бусы. Янтарь, металл. Длина 110, подвеска 2,5

Запонки. Размеры 4х3,3; 4х2,5

Брошь. Размеры 4х6

127. Бусы с подвеской. Янтарь, металл. Прибалтика. 1960-1970-е гг.

Бусы самодельные. Янтарь, металл. 1960-1970-е гг.

Естественно, изготовители пластиковых украшений тоже не остались в стороне. Появилось множество бус из пластика – как правило, ужасающего вида, но однажды среди них встретились довольно элегантные, из эпоксидной смолы (илл. 128).

По-прежнему престижными оставались чешские бусы. Иногда эти бусы даже были способны заменить «всеобщий эквивалент». Так, персонаж рассказа Виктории Токаревой «Можно и нельзя» Маруся подарила деревенской жительнице яркие чешские бусы, а взамен получила икону в серебряном окладе.

128. Бусы. Эпоксидная смола. Длина 86. Замок-карабин круглый. Россия. 1960-1970-е гг.

Бусы желтые прозрачные. Пластик. Замок винтовой из пластика. Длина 95. Германия. 1920–1960 гг.

Бусы желтые с черными кубиками. Пластик. Без замка.

Длина 63. Россия (?). 1950-1960-е гг. (?)

Колье. Пластик, металл. Длина 46,5. Россия. 1950-1960-е гг.

Брошь с подвесками. Пластик. Заколка-булавка. 3,8х1,8. Россия. 1950-1960-е гг.

Это было время «оттепели», людей неудержимо влекло ко всему новому. В моде и интерьере получил распространение стиль, который в то время называли абстрактным. На смену старой мебели пришли деревянные параллелепипеды на высоких ножках, а картины и ковры на стенах были вытеснены модными эстампами и чеканкой. Менялся и взгляд на модные украшения. В статье М.А. Ильина «Ювелирные изделия и мода» (Декоративное искусство СССР. № 5, 1959, с. 25) эти новые взгляды формулируются следующим образом: «…ювелирные изделия по их характеру и применяемым материалам следует разделить на две группы. Одни выполняются из драгоценных металлов и камней, в том числе синтетических, другие же создаются на основе более дешевых металлов с применением стекла, пластмасс и т. д., образуя тот ассортимент, который последнее время стал чаще всего называться “ювелирной галантереей”.

Последняя группа изделий обязана своим происхождением капитализму, когда городское мещанство и чиновничество стало предъявлять спрос на дешевые ювелирные изделия, выглядевшие “как настоящие”».

Осудив таким образом «капиталистическую ювелирную галантерею», автор в той же статье пишет о советской бижутерии как о необходимом элементе облика модной женщины: «Ювелирная галантерея стала необходимой частью не только праздничного, но и повседневного платья. Нередко ее можно встретить даже и на верхней одежде…» Далее он формулирует требования к главным декоративным качествам современных произведений: они «должны заключаться в запоминающемся, хорошо найденном силуэте, ясно читаемом рисунке и своеобразных цветовых сочетаниях». Лаконичность, геометрические формы, обобщенный растительный орнамент, большие размеры, по мнению автора, как нельзя лучше подходят к современному костюму. Действительно, и советская промышленность, и покупательницы с энтузиазмом откликнулись на новые модные тенденции.

129. Сверху вниз и слева направо.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дарья Донцова - Блеск и нищета инстаграма [litres]](/books/398779/darya-doncova-blesk-i-nicheta-instagrama-litres-thumb.webp)