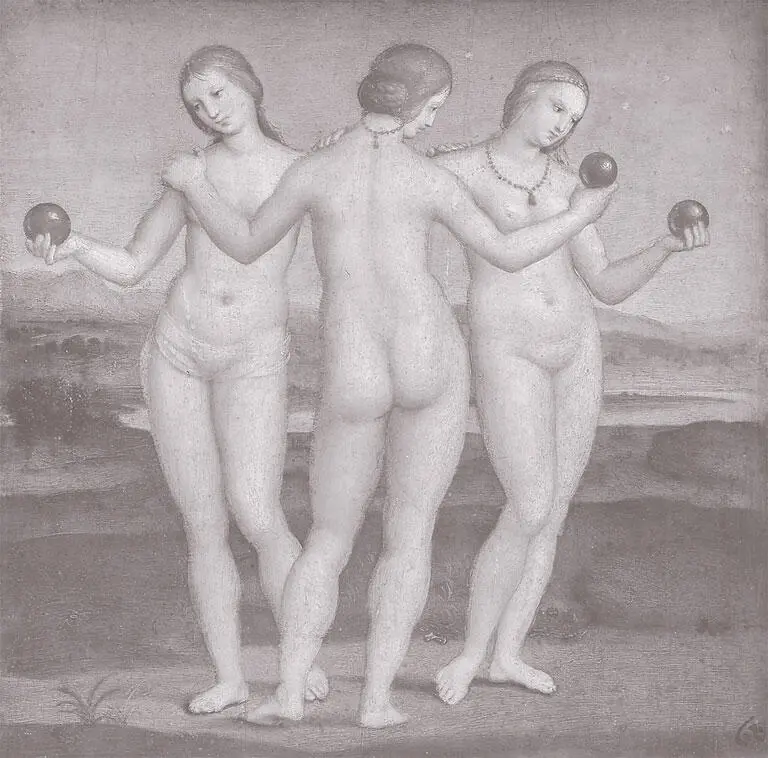

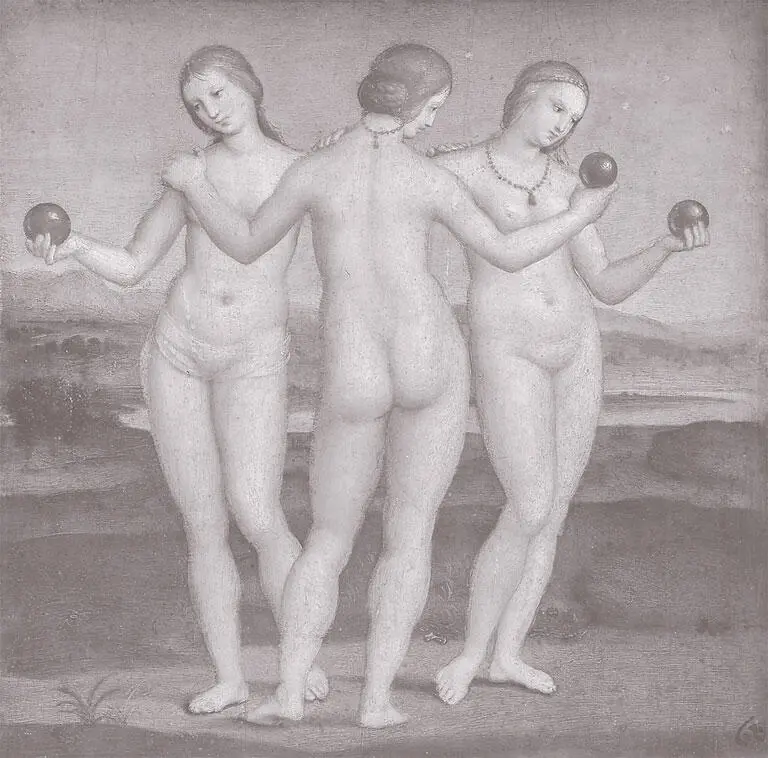

1 ...7 8 9 11 12 13 ...26 Сегодняшнего обывателя раздражает или смешит полнота рубенсовских граций и вакхов, переходящая, на современный взгляд, всякие границы «изящества» (илл. 2). И верно, в сравнении даже с другими грациями, Венерами и куртизанками эпохи Возрождения и барокко, от Джорджоне до Бернини и Веласкеса, рубенсовские обнаженные являют настоящее буйство плоти. Но что это буйство значило для мастера и для его современников? Историк искусства объяснит, что суть дела – в изменении отношения к рисунку, к противостоянию линии и пятна, то есть графичности и живописности как основ стиля. Для Рафаэля в начале XVI века важнее контур, для Рубенса и Рембрандта – передача всех нюансов человеческой плоти с помощью кисти и краски. Рафаэлевские грации (1504–1505) прелестны, но лишь касаются друг друга, смотрят в разные стороны, сохраняя самодостаточность и статуарное достоинство античной модели, художнику хорошо знакомой. Они одновременно едины и неслиянны (илл. 3). Рубенс, видевший эту небольшую картину в римской коллекции кардинала Боргезе, сознательно «ответил» великому предшественнику – и вдохнул в старинную иконографическую схему совершенно новую жизнь. Если приглядеться к каждой детали его полотна, то понимаешь, как глубоко художник изучил анатомию тела. Представим на секунду на месте его героинь властительниц наших подиумов и поймем, что картина, как говорят искусствоведы, развалится. Буше, Энгр, Делакруа, Кустодиев, Майоль, Ренуар хорошо усвоили этот урок Рубенса и барокко. И не только они.

2. Питер Пауль Рубенс . Три грации. 1630–1635 годы. Мадрид. Национальный музей Прадо

3. Рафаэль Санти . Три грации. 1503–1505 годы. Замок-усадьба Шантийи. Музей Конде

Критерии красоты не выданы человечеству некой высшей инстанцией, но развиваются вместе с ним. Что-то в них подвержено изменениям, что-то тяготеет к постоянству. Египтяне ценили полноту в мужчине как видимый признак достатка, поэтому полноватые, изредка даже грузные скульптурные фигуры их чиновников – не редкость. Но фараон – всегда подтянут, как полагается богу и победоносному военачальнику. Девушка – всегда молода, тонка и эротична. Греки никогда не любили полноты, потому, если она появляется в их живописи или пластике, это насмешка, добрая или злая, как и подчеркнутая худоба или сутулость. В эпоху Возрождения изучение физиогномики и анатомии вышло на новый уровень, усилилось внимание к любым эмпирически фиксируемым отклонениям и аномалиям. Отсюда отчасти феномен придворных карликов и карлиц, пользовавшихся почетом и уважением. Их портреты писали художники масштаба Веласкеса («Менины»), а его учитель Франсиско Пачеко в «Искусстве живописи» (1649) утверждал, что написать портрет красивого человека сложнее, чем некрасивого.

А как нам отнестись к прекрасному портрету очень некрасивой – по любым критериям – старухи? Например, у Квентина Массейса (ок. 1513), у Гойи (1808–1812) или у Родена (1880–1883). Как к «аллегории»? Физиогномической штудии? Карикатуре? К размышлению о бренности всего сущего, и в частности женской красоты? Исследователи, резонно задаваясь подобными вопросами, с середины XIX века разрабатывают историческую эстетику уродства [39] Эко У . История уродства / пер. А.А. Сабашниковой и др. М., 2007.

. Они правы: искусство вовсе не только про то, чтобы изобразить «прекрасное», а про то, чтобы все видимое, в том числе безобразное, преобразить – и вызвать ответную реакцию у зрителя. Поэтому мы так же вольны по достоинству оценить «Уродливую герцогиню» Массейса (илл. 4) или алтарные образы Босха, как вольны аплодировать актеру, хорошо сыгравшему подлеца.

4. Квентин Массейс . Уродливая герцогиня. Около 1513 года. Лондон. Национальная галерея

Осторожно подбирая слова, сообразуясь с изучаемой эпохой и с историей слов, с их помощью описывая облик произведения, историк искусства способен увидеть и описать то, что лежит под поверхностью, внутреннюю жизнь материи, волю мастера, стиль школы или даже портрет целой эпохи. Еще более осторожными следует быть при раздаче эпитетов, оценок и кратких характеристик: в истории искусства, в большой мере отвечающей за охрану и популяризацию произведений, недолго назвать предмет второстепенным или подражательным и тем самым обречь его на забвение и медленное (а то и быстрое) умирание. Зачастую описание памятника стушевывает кардинальные различия в языке визуальных форм и в речи с помощью на первый взгляд невинной метафорики: мы «читаем» картину, она, словно в ответ, «высказывается», скульптура и архитектура «говорят», а если «молчат», то за этой оценкой историка искусства может стоять тот простой факт, что памятник ему непонятен или безразличен. Историк архитектуры может назвать постройку, например, «поэтической» или «прозаической». Он вкладывает в такие ко многому обязывающие характеристики смысл, который неспециалист понимает инстинктивно, но ведь формально архитектура не может быть ни поэзией, ни прозой.

Читать дальше