. Сразу напрашивается вопрос: почему спустя двадцать лет после начала перестройки в стране с достаточным количеством искусствоведов, набивших руку на абстракциях русского авангарда, отличающегося талантливыми и сильными художницами, не нашлось желающего написать книгу «о ключевой фигуре, единственной художнице которую можно назвать великой применительно к той эпохе [1960-1970-е] <���…> [и которая] держит канон на своих плечах»

[5] Электронное письмо Джо Викери автору от 22 августа 2020. Известно, что книги о других шестидесятниках часто печатались не по инициативе искусствоведов и издателей, а благодаря энтузиазму и контролю со стороны самих художников.

. К этому можно прибавить мнение Ильи Кабакова, назвавшего Лидию (вместе с Владимиром Немухиным) «крупными художниками <���…> [которые] очень важны для понимания атмосферы 1960-х годов»

[6] Кабаков. И. 60-70-е. Записки о неофициальной жизни в Москве. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 47. Wien, 1999. C. 156.

.

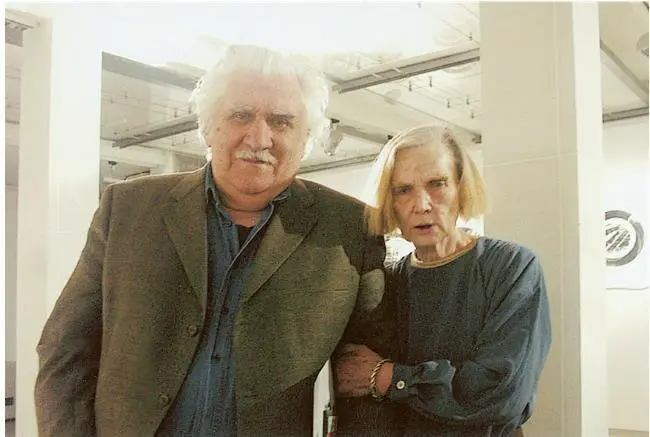

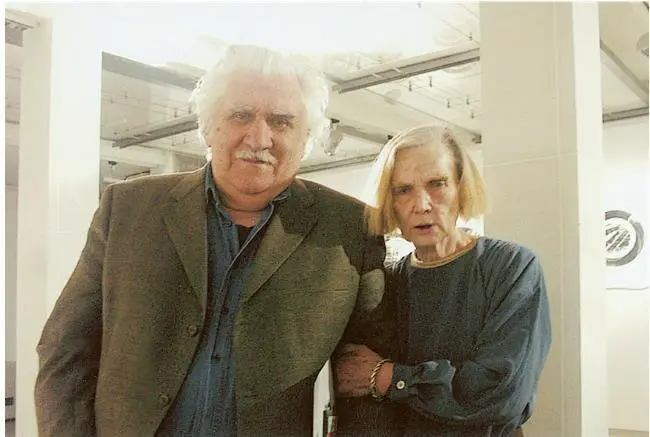

Илл. 2. Владимир Немухин и Лидия Мастеркова на открытии выставки Лидии Мастерковой «Из Франции в Россию» в галерее «Кино», Москва. 2006.

Фото: В. Алексеев.

Архив Маргариты Мастерковой Тупицыной и Виктора Агамова-Тупицына (далее – архив М.М.-Т. и В.А.-Т.)

Акцентирование в пресс-релизе галереи «Кино» особенностей характера Лидии, таких как «бескомпромиссность, последовательность, честность и твердость», может служить предупреждением о знакомой всем искусствоведам сложности писать о живых классиках.

Журнальный анонс выставки позиционирует художницу не как тему для «поиска утраченного времени», а как «утраченную» тему для исследования: «Уже с трудом угадываются этапы бескомпромиссной, а иногда даже и героической жизни автора – вторая половина прошлого века слишком быстро уходит в историю… Из легенд, конечно, слова – в том числе и имени Мастерковой – не вычеркнешь» [7] Лидия Мастеркова «Из Франции в Россию».

. Ключевым здесь является слово «легенда», сигнализирующее, что творчество нонконформистов вообще и Лидии в частности теряет шанс когда-либо вписаться в мейнстримную историю русского искусства XX века и навсегда останется мифом. Перефразируя название статьи Виктора [Агамова] Тупицына «“Тело-без-имени”: герой своего времени или своего пространства?», могу сказать, что здесь мы имеем дело с именем без тела, где тело, конечно, надо понимать как body of oeuvre [8] «Тело-без-имени»: герой своего времени или своего пространства? // Тупицын В. «Другое» искусства: беседы с художниками, критиками, философами: 1980–1995 гг. М.: Ad Marginem. С. 7.

. Одним из результатов этого является невозможность составить каталоги-резоне большей части художников-нонконформистов.

Частично это можно объяснить тем, что возрождение свободной арт-критики в России произошло в период процветания на Западе постмодернистского дискурса, сменившего герметичную методологию модернизма и отличавшегося более демократичным интердисциплинарным прочтением культуры. Для критиков-неофитов, мало знакомых с генеалогией модернизма, переход от навязчивого соцреализма (над которым можно было иронизировать) к актуальному и ориентированному на деконструкцию постмодернизму был более логичным и даже авантюрным, чем выяснение болезненных для российских модернистов отношений с авторитарными структурами МОСХа [9] Соблазн подхода к соцреализму с применением постструктуралистских дискурсов как механизма интерпретации современного искусства и переосмысления исторических эпох, выбивающихся из модернистского эпоса, коснулся и меня (см., например, мою статью «У истоков соцреализма. Государство как автор», опубликованную в журнале «Искусство», 1990, № 3. С. 44–46.). Со временем стало ясно, что такой подход нивелирует негативные аспекты соцреализма и работает на риторику сегодняшних антиформалистов, особенно на Западе. Сделав выводы я, в книге Moscow Vanguard Art: 1922–1992 предприняла анализ противостояния между соцреалистами и модернистами начиная с возникновения Советского Союза.

. Тот факт, что критики концентрировались не на форме, а на содержании работ Лидии, подтверждает укоренение именно такого синтезированного подхода в российской арт-критике, и как результат этого генеалогия бескомпромиссного творчества диссидентских модернистов осталась без компенсации.

Читать дальше