В 1997 году Новиков тяжело заболел и утратил зрение. Его авторитет на тот момент был уже столь велик, что слепота и трость, которой он пользовался с изяществом денди, окончательно завершили его образ «священного чудовища» петербургского искусства. Слепой художник, не прекращавший посещать выставки и производить новые работы (их изготавливали подмастерья по его словесным указаниям) производил пугающее впечатление полубога. В последние годы Новиков обратился к православию, сделал серию коллажей на церковные темы. Тимур Новиков умер 23 мая 2002 года.

Анна Матвеева

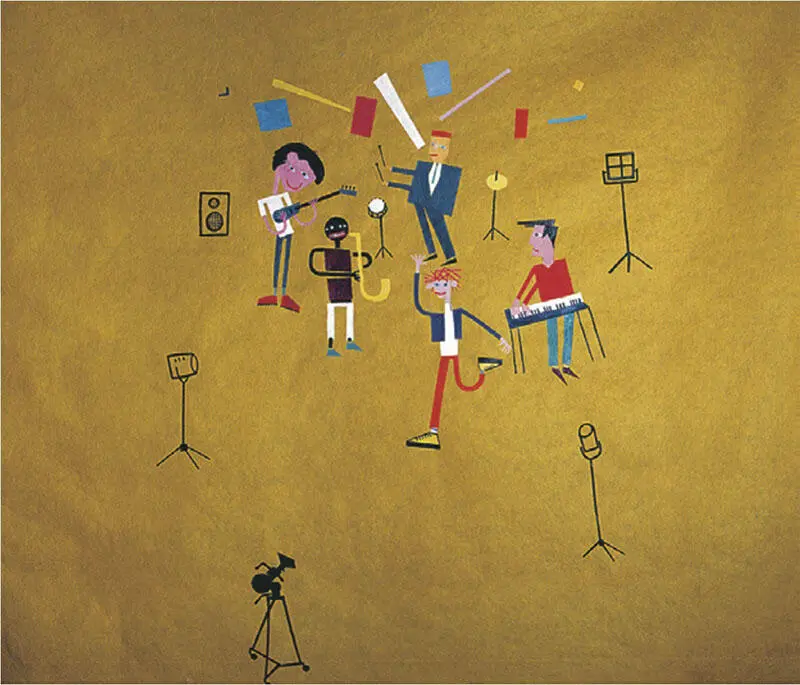

Пингвины. 1989. Ткань, акрил. Частное собрание

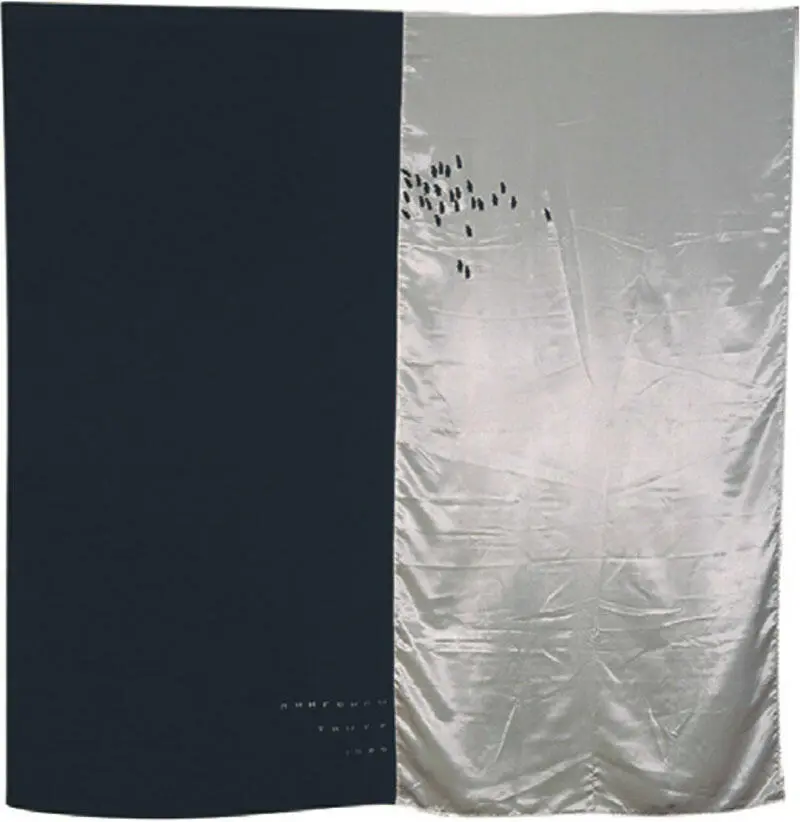

Асса. 1987. Нетканый фон (профессиональный фотографический задник), акрил. Московский музей современного искусства

Аполлон, попирающий Черный квадрат. 1991. Фрагмент. Ткань, смешанная техника. Собрание семьи Тимура Новикова

Концептуалист, интеллектуал и апологет недостижимого искусства

Род. 1959, Москва. Учился у Екатерины Арнольд и в МГПИ. Участник группы «Купидон». Лауреат премии Кандинского (2011) и конкурса «Инновация» (2014). Работы находятся в ГТГ, ГРМ, Музее Зиммерли, Музее Людвига (Кёльн) и др. Живет и работает в Москве и Кёльне.

В 1983 году Юрий Альберт сделал небольшую картину, на которой была небрежно нанесена надпись «В моей работе наступил кризис. Я смущен, растерян и не знаю, что теперь делать». Это очень плохая картина? Но может ли быть бездарной картина о плохой картине? И картина ли это? За этим изощренным логическим парадоксом скрывается еще один, самый важный слой. Бело-серый фон под столь искренней надписью выполнен в размашистой живописной манере, отсылающей к Джексону Поллоку. А тот, как известно, переживал бесконечную череду творческих кризисов. То есть в этой работе содержится череда вопросов: «Кто такой художник?», «Что такое живопись?» и, наконец, «Что такое искусство?».

Юрий Альберт – мастер точных цитат из истории искусства. В серии «Элитарно-демократическое искусство» всякий человек, прочитавший самую короткую историю современного искусства, распознает и свободный жест абстрактного экспрессионизма, и брутальную неприступность творений минималистов, и изощренные интеллектуальные игры англо-американских концептуалистов. Однако даже самый продвинутый зритель все равно обречен на фатальное непонимание, поскольку художник использовал коммуникативные системы специализированных сообществ – стенографисток, моряков, глухих и незрячих. На одной из работ цикла «Искусство для глухонемых» (1987) только те, кто знает жестовый язык, могли понять, что жесты, которые показывал Альберт, означают вопрос «Что этим хотел сказать художник?». Именно его обычно и задают люди, твердо уверенные в том, что современное искусство никому не понятно. И далее говорят: «Я больше люблю классическое искусство». Альберт предлагает испытать на прочность такую убежденность, приглашая желающих принять участие в музейной экскурсии – но с завязанными глазами. Заодно он подвергает серьезному испытанию и саму функцию музея, показывая, что на хранящиеся в сокровищнице искусств шедевры можно и не смотреть, достаточно просто внимать заученному тексту невидимого для участников акции экскурсовода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Группа существовала с 1978 по 1984 год. Участники: Свен Гундлах, Константин Звездочётов, Алексей Каменский, Сергей и Владимир Мироненко.

L Галерея, Москва, 1992.

Читать дальше