Иудео-христианская парадигма вносит в историю культуры новые представления о времени мирском и божественном, воссоединяющихся в неизбежном грядущем событии, когда горнее и дольнее сойдётся в единой точке – апокалипсисе. Христианская темпоральность разрывает замкнутый круг архаичных временных циклов и стремительно несётся вперёд, подобно всаднику-копьеносцу, страждущему краха или триумфа, к своей наивысшей предначертанной цели – Концу концов, Страшному суду, к месту встречи человека и Бога.

Пророчества о Конце света будоражили умы теологов как на заре христианской эры, в Средние века, так и в Новое время – вплоть до наших дней. Даже полностью секуляризованные апокалиптические знаки, символы и образы, если и не кажутся ныне важнейшими, то по-прежнему обеспечивают связь с фундаментальными культурными кодами.

Эсхатологические представления присутствуют во многих мифах и верованиях, но Апокалипсис как особый жанр литературы восходит к иудейской и раннехристианской традиции, описывающей полученное тайновидцем, пророком, откровение о событиях, символах, потустороннем мире, недоступном восприятию большинства обычных людей. Центральной идеей Апокалипсисов становится аллегорическое, образное изображение будущего и Конца света.

Понятие «Апокалипсис» (греч. ἀποκάλυψις – откровение, раскрытие (тайн), латинский синоним – revelatio) впервые было использовано в конце I века Иоанном Богословом для обозначения специфического жанра откровения. Термин пришёлся по вкусу аудитории и закрепился в названиях последующих апокалиптических сочинений. Тем не менее, признаки жанра апокалипсиса относят к более ранним произведениям, а его возникновение связывают с иудейской литературной средой середины II века до Рождества Христова.

Почему же возник специфический жанр, описывающий бедствия, язвы, кары, смерть и страдания людей, с одной стороны, и обещание спасения и блаженств праведникам – с другой?

Все эпохи, а в особенности эпохи неблагополучные и времена перемен, сублимируются и концентрированно отражают себя как в фольклоре, сказаниях и легендах, так и в произведениях искусства и героях, рождённых выдающимися авторами этих эпох. Нередко в народном сознании и творчестве пассионарные исторические фигуры: патриарх Никон, Пётр I, Наполеон, Ленин, Сталин и т. д., – осмысляются как Антихрист или как всадники апокалипсиса, явившиеся в мир незадолго до Страшного суда. Вместе с тем, в конце XVIII – первой половине XIX вв., как предчувствие и следствие Великой французской революции и наполеоновских войн, появляется вызывающая проза маркиза де Сада, в процессе становления романтизма вырабатывается всё больше жутких и монструозных образов, а Вертер и Фауст Гёте, Онегин Пушкина и Печорин Лермонтова становятся знаковыми фигурами – символами эпохи. Художественное осмысление бедствий и катастроф будто призвано к повторному, но уже отстранённому или даже отчуждённому переживанию уже пережитого, что позволяет человеку совладать, справиться, смириться с тем, с чем не может быть никакого примирения.

В XX веке после Первой мировой войны художники-экспрессионисты переносят на полотна искалеченный внутренний мир современника, а немецкий киноэкспрессионизм выводит на экраны сонмище монстров, истолковываемых Зигфридом Кракауэром как предчувствие прихода Гитлера к власти и грядущих трагедий, спровоцированных Молохом нацизма. После Второй мировой войны субъект европейской культуры ассоциирует себя с опустошёнными героями экзистенциальной прозы Сартра и Камю.

Художественный образ всеобщего бедствия обладает очистительным, терапевтическим характером. Он может быть устрашающим, жутким или искажающим действительность, но также – принимать реакционные формы: становиться образом надежды и спасения. Например, в 30-е годы XX века в Америке появляется новый герой – супермен. Это были времена великой депрессии, беззакония, и утопические чаяния масс обрели своего избавителя, спасителя, – нового Христа, – в блюстителе закона и порядка.

Для европейской культуры художественная мета- и протоформула всякой тотальной катастрофы, – предполагающей после себя восстановление справедливости, пришествие Спасителя, Страшный суд и воздаяние каждому по делам его, – наиболее ярко и полно представлена библейским Откровением Иоанна Богослова. Однако и этот эталонный Апокалипсис имеет глубокие корни в иудейской традиции.

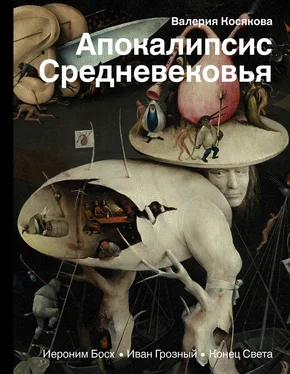

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу