Михаил Семенович Родионов, выходец из дворянской семьи, родился в станице Михайловской на Дону.

В 1905 году, окончив гимназию, он стал студентом юридического факультета Московского университета. Уже в это время юноша неплохо рисовал, но окончательный выбор он сделал после посещения в 1906 году Италии.

Вернувшись в Москву, Родионов поступил в популярное в то время учебное заведение — художественную школу Ф. И. Рерберга и А. Н. Михайловского.

В 1908 году молодой человек оставил университет и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Сначала он учился в фигурном классе, а затем, в 1910 году, перешел в натурный. К этому времени относится конфликт между студентами и преподавателями, поддерживавшими старые традиции в обучении и отрицавшими новые направления, уже признанные в европейском мире искусства. Вместе с другими бунтовщиками Родионов был исключен из училища.

В этом же году Михаил побывал в Париже. Здесь в течение шести месяцев он изучал искусство старых и современных мастеров, посещал художественные студии.

Вернувшись в Москву, Родионов начал работать в частной школе И. И. Машкова. В 1915 году, решив все-таки получить художественное образование, он поступил на скульптурное отделение все того же Училища живописи, ваяния и зодчества. В 1918 году Родионов благополучно завершил свое обучение.

В начале 1920-х годов Родионов сотрудничал в журнале «Маковец». Он стал одним из учредителей нового художественного объединения под тем же названием. Члены объединения ставили перед собой цель нести искусство в массы. Они организовывали выставки, на которых представляли свои работы. Общество просуществовало недолго и распалось уже после своей третьей выставки.

Большинство ранних произведений Родионова не сохранилось. Его рисунки и картины погибли в годы войны. Зрелые работы художника — это портреты, натюрморты и пейзажи. Пейзажи занимают в его творчестве важное место. На протяжении всей своей жизни мастер писал московские улицы, уголки Подмосковья, Новгорода, Средней Азии.

Хотя в творческом наследии Родионова множество прекрасных портретов, именно в картинах, изображающих природу, проявился неповторимый стиль мастера. Иногда в свои пейзажи художник включает жанровые сцены, но все же большинство его работ — это «чистые», безлюдные ландшафты.

Излюбленной темой живописных и графических работ Родионова была Москва. Среди его рисунков — композиции, на которых узнаешь столицу лишь по отдельным деталям. Таков «Вид на Москву» (1926) с башней Новодевичьего монастыря. В рисунке «Москва. Храм Христа Спасителя» (1926) грандиозное здание храма не дает спутать Москву ни с каким другим городом. Городские пейзажи очень эмоциональны и лиричны, в них ощущается любовное отношение художника к Москве, к ее улицам и зданиям. Чувством восхищения проникнуты и пейзажи, изображающие среднерусскую природу, — берег реки, поросший кустарником, густые кроны деревьев, тропинка в лесу. В простых, непритязательных мотивах художник умел видеть красоту мира.

В 1927 году вместе с художником С. В. Герасимовым Родионов работал в деревне Прислонихе. Здесь появляются графические пейзажи, изображающие бескрайние просторы, поля и луга. В творчество мастера входят новые темы: сенокос, жатва, стрижка овец. Исчезает прежняя стаффажность в изображении людей. Человеческие фигуры становятся более значимыми и выразительными, они не кажутся чужеродными в этом мире природы, таком совершенном и гармоничном.

Вместе со своими единомышленниками, художниками, работавшими в журнале «Маковец» (С. В. Герасимов, Н. М. Чернышев, М. А. Добров), Родионов посещает старинные русские города — Новгород и Псков.

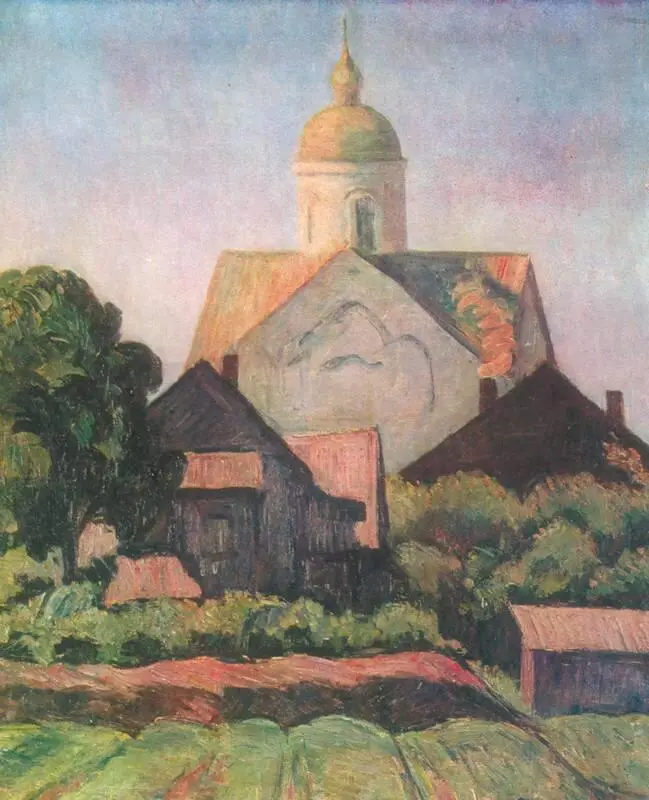

Здесь появились монументальные и в то же время лаконичные и ясные пейзажи. В них тесно переплетены простота и величавость.

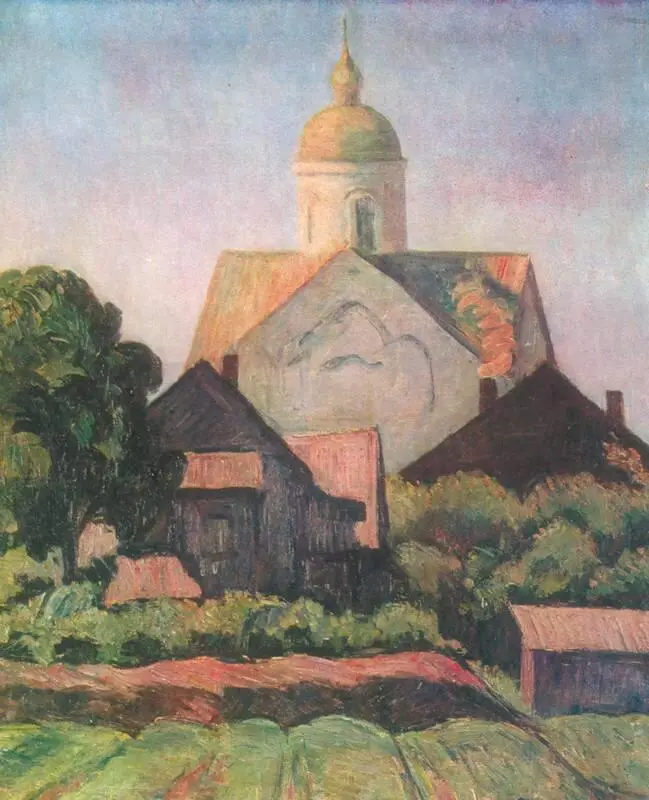

Такова картина «Новгород. Собор» (1929). Над маленькими домиками, утопающими в садах, высится строгий белый храм. Его золоченый купол, сверкающий на солнце, устремлен в синее безоблачное небо.

М. С. Родионов. «Новгород. Собор», 1929

В Новгороде Родионов выполнил множество графических пейзажей («Новгородский пейзаж», «Нередица под Новгородом», «Новгород. Церковь Федора Стратилата» и др.).

К этому времени относятся и произведения, посвященные труду рыбаков, — рисунки и картины с изображением лодок на реке. Тема воды интересовала художника всегда. Его озера и реки не безлюдны, на них всегда кипит жизнь: снуют маленькие и большие лодки, трудятся рыбаки и рабочие, сплавляющие лес. Множество рисунков и картин создано с конца 1920-х до середины 1930-х годов на реках Волхов, Северная Двина, Ока, Волга, а также на озере Ильмень («Паром на Оке», 1929; «Сплав леса. Северная Двина», 1931; «Ильмень-озеро. Утро», 1934).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу