К портретному жанру обращались и представители модернистских течений, появившихся в XX веке. Множество портретов оставил нам знаменитый французский художник Пабло Пикассо. По этим работам можно проследить, как развивалось творчество мастера от т. н. голубого периода к кубизму.

В русской живописи портретный жанр появился позже, чем в европейской. Первым образцом портретного искусства была парсуна (от русского «персона») — произведения русской, белорусской и украинской портретной живописи, выполненные на традициях иконописи.

Настоящий портрет, основанный на передаче внешнего сходства, появился в XVIII столетии. Многие портреты, созданные в первой половине века, по своим художественным особенностям все еще напоминали парсуну. Таково изображение полковника А. П. Радищева, деда знаменитого автора книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.

Неизвестный художник. «Государь всея Руси Иван IV Грозный». конец XVII века

Неизвестный художник. «Портрет Афанасия Прокофьевича Радищева», 1731–1734, Художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов

Значительный вклад в развитие русской портретной живописи внес талантливый художник первой половины XVIII века И. Н. Никитин, с мастерством психолога показавший в «Портрете напольного гетмана» (1720-е) сложный, многогранный образ человека Петровской эпохи.

Живопись второй половины XVIII века связана с именами таких известных портретистов, как Ф. С. Рокотов, создавший множество одухотворенных образов современников (портрет В. И. Майкова, ок. 1765), Д. Г. Левицкий, автор прекрасных парадных и камерных портретов, передающих цельность натуры моделей (портреты воспитанниц Смольного института, ок. 1773–1776), В. Л. Боровиковский, чьи удивительно лиричные женские портреты до сих пор восхищают зрителей.

Как и в европейском искусстве, главным героем в русской портретной живописи первой половины XIX века становится романтический герой, необыкновенная личность с многогранным характером. Мечтательность и в то же время героический пафос свойственны образу гусара Е. В. Давыдова (О. А. Кипренский, 1809). Многие художники создают замечательные автопортреты, наполненные романтической верой в человека, в его способности творить прекрасное («Автопортрет с альбомом в руках» О. А. Кипренского; автопортрет Карла Брюллова, 1848).

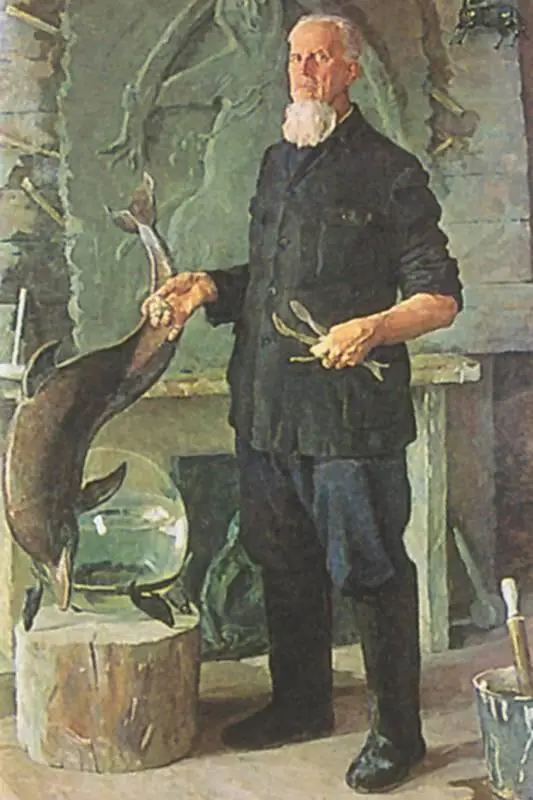

1860–1870-е годы — время становления реализма в русской живописи, наиболее ярко проявившегося в творчестве художников-передвижников. В этот период в портретном жанре большим успехом у демократически настроенной публики пользовался портрет-тип, на котором модель получала не только психологическую оценку, но и рассматривалась с точки зрения ее места в обществе. В таких произведениях авторы уделяли равное внимание как индивидуальным, так и типическим чертам портретируемых.

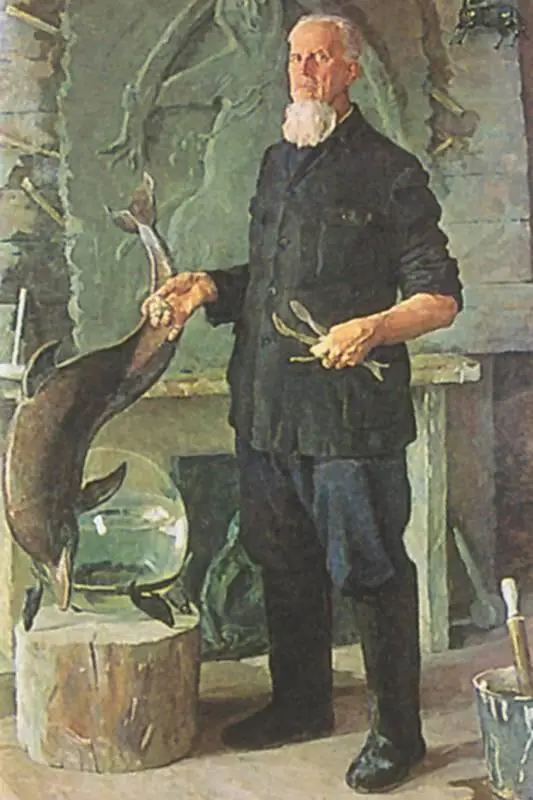

Д. Д. Жилинский. «Портрет скульптора И. С. Ефимова», 1954, Калмыцкий краеведческий музей им. профессора Н. Н. Пальмова, Элиста

Образцом такого портрета-типа стал написанный в 1867 году художником Н. Н. Ге портрет А. И. Герцена. Глядя на фотографии писателя-демократа, можно понять, как точно уловил мастер внешнее сходство. Но живописец не остановился на этом, он запечатлел на полотне духовную жизнь личности, стремящейся в борьбе добиться счастья для своего народа. В образе Герцена Ге показал собирательный тип лучших людей своей эпохи.

Традиции портретной живописи Ге были подхвачены такими мастерами, как В. Г. Перов (портрет Ф. М. Достоевского, 1872), И. Н. Крамской (портрет Л. Н. Толстого, 1873). Эти художники создали целую галерею образов своих выдающихся современников.

Замечательные портреты-типы были написаны И. Е. Репиным, сумевшим очень точно передать неповторимую индивидуальность каждого человека. С помощью верно подмеченных жестов, поз, выражений лиц мастер дает социальную и духовную характеристику портретируемых. Значительный и волевой человек предстает на исполненном Репиным в 1881 году портрете Н. И. Пирогова. Глубокий артистический талант и страстность натуры видит зритель на его полотне, изображающем актрису П. А. Стрепетову (1882).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу