1 ...5 6 7 9 10 11 ...148 Дж. Энсор. «Интрига», 1890 год, Королевский музей изящных искусств, Антверпен

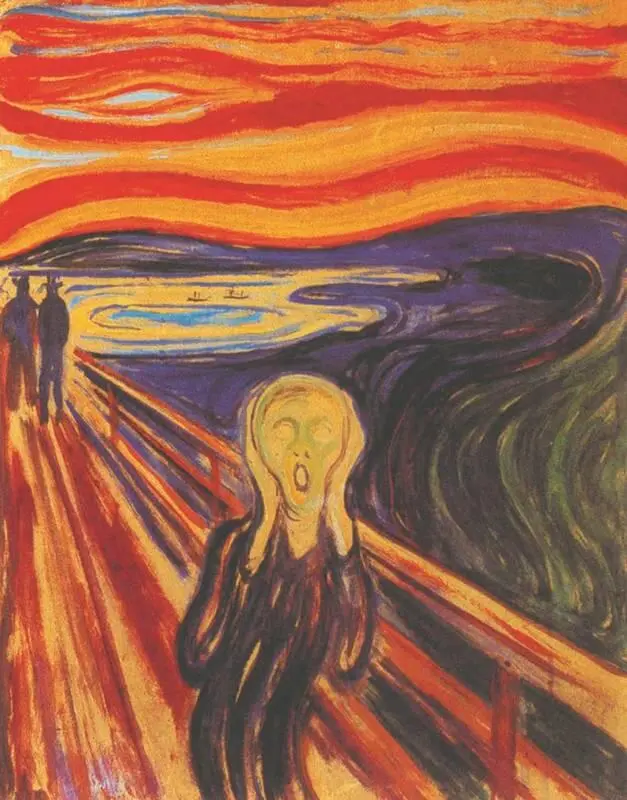

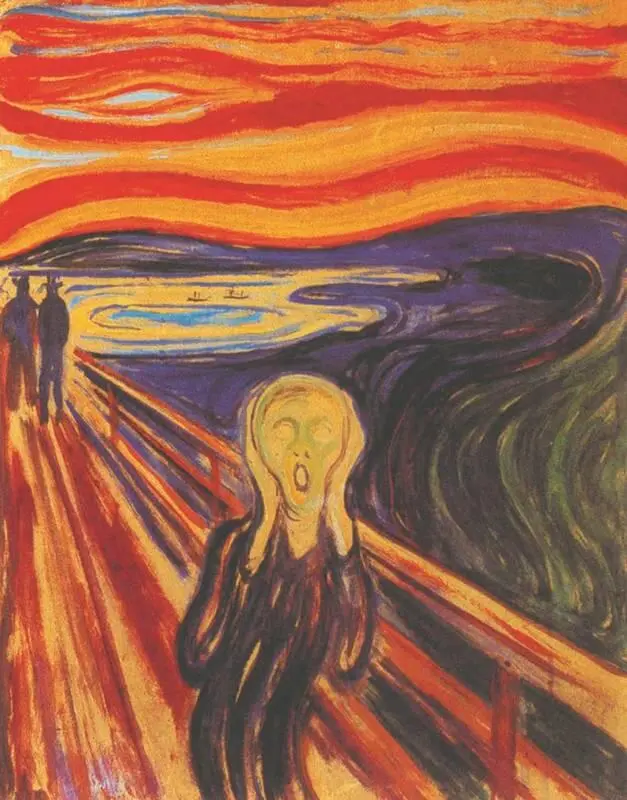

Экспрессионисты стремились отражать сокровенные душевные движения, являющиеся откликом на события, происходящие во внешнем мире. Их работам свойственна предельная напряженность и субъективное отношение к действительности. Отсюда следует и поистине пламенеющий колорит произведений, и неровный, прерывающийся мазок: эти живописные средства призваны передавать мощную жизненную энергию. Типичными представителями экспрессионизма можно считать членов группы «Мост», придерживавшихся социальной тематики и не отступавших от принципов фигуративного искусства; в то же время «Синий всадник» более склонялся к абстракции.

Главной темой в творчестве экспрессионистов являлись страдания одинокого человека, причем в большинстве проблем, поднятых художниками, обнаруживалось сходство с философией экзистенциализма, утверждающей фатальную затерянность человека в этом жестоком и враждебном мире. При всей бессмысленности существования личности в этом мире мастера воспевали стоическое мужество посреди катастроф и всеобщего распада.

Э. Мунк. «Крик», 1893 год

Весьма любопытной представляется оценка деятельности немецких экспрессионистов А. В. Луначарским, подметившим очень точно: «Несмотря на свое стремление к содержательному искусству, экспрессионисты лишь в редких случаях поднимаются до общественно значимых сюжетов. Субъективизм их так силен, что и содержание, и форма мельчают. В сущности, на них лежит печать эпохи распада не меньше, чем на кубистах… Картины представляют собой продукты внутреннего страдания, часто по-интеллигентски преломляющегося в искании Бога и в пророчестве о потустороннем… Немецкий экспрессионист не знает точно, куда звать, что проповедовать. Он больше кричит, чем говорит…»

Таким образом, экспрессионисты чутко откликались на человеческие несчастья, однако последние вызывают в них главным образом бесконтрольный ужас или ненужный мятеж. Исходя из общей тематики, большинство этих мастеров являлись по натуре сатириками (Г. Грос, О. Дикс), которые на фоне безмятежного официального искусства показывали язвы и пороки общества — безработицу, кабаки, обитателей дна, отверженных, ужасы мировой войны. Таким образом, возможно, именно экспрессионизм из всех художественных направлений XX столетия стал самым пронзительным и точным воплощением своего трагического времени.

Абстрактное искусство возникло в период с 1910 по 1913 год в различных странах Европы. Оно появилось как крайняя форма в экспериментах с поиском «чистой пластики». На формирование абстракционизма оказали определенное влияние кубизм, футуризм и экспрессионизм. Основоположниками абстракционизма считаются В. Кандинский и К. Малевич. Правда, эти мастера предпочитали употреблять понятие «беспредметное искусство». Отсутствие определенного предмета в произведении в то же время совершенно не означало, что в нем отсутствует смысл, как справедливо указывал К. Малевич в своей книге «Беспредметный мир», изданной в 1927 году. Это положение тем более верно, если учесть, что большинство формообразований абстракции все же сохраняют фигуративность, а некие сущности, имеющие отвлеченно-идеалистический характер, обладают мистическим содержанием.

Таким образом, абстракционизм непосредственно связан с философскими и эстетическими исканиями, а его лидеры — В. Кандинский, К. Малевич, Т. ван Дусбург, П. Мондриан — предстают не только как художники, но и как публицисты, писатели, создатели новой эстетики. П. Мондриан считал, что чистая мысль способна постичь в мире нечто высшее и обобщенное и дальше обобщению подвергнуться не сможет. Это нечто воспринимается художниками как Абсолютный дух.

Соответственно, эксперименты абстракционистов сводятся к поискам чистой формы. Мастера создают композицию, пользуясь средствами, не имеющими фигуративного характера, как, например, цвет или линия, однако в результате получается произведение, которое призвано отражать авторское отношение к определенному сюжету или стилю, а также ассоциации, которые данный предмет может вызвать у мастера. Но порой создаются и абсолютно несюжетные композиции, в связи с чем они получают наименования «Композиция…», «Номер…» или, например, «Без названия». Иногда художники вообще ограничиваются исключительно датой написания картины.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу