В подобном же духе исполнена одна из наиболее знаменитых композиций художника — «Портрет Папы Иннокентия X» по мотивам полотна Д. Веласкеса. Папа находится в кресле, словно в каркасе металлической клетки. Он забрызган кровью своих жертв, рот раскрыт в безмолвном вопле, лицо безумно и искажено. Этот «судья неправедный» показан получившим посмертное воздаяние за свои грехи. К этому полотну прекрасно подошло бы изречение Р. Элиота, любимого автора Бэкона: «Вот как кончается мир, только не взрывом, а взвизгом».

В целом все творчество Бэкона предельно трагично, а выразительность картинам придает его безупречная техника и чувство композиции. Правда, многие из сюжетов, казалось бы, стихийно возникающих из красочного месива, имеют вполне реальную основу. Художник использовал фотографии со сценами беспорядков и волнений, массового насилия, увечий и врожденных уродств. Таковы композиции, созданные мастером на основе газетных обрывков, кадров из фильмов и рентгеновских снимков («Няня из фильма «Броненосец “Потемкин”», 1957, Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне; «Эскиз человеческой фигуры в движении», 1965, Городской музей, Амстердам).

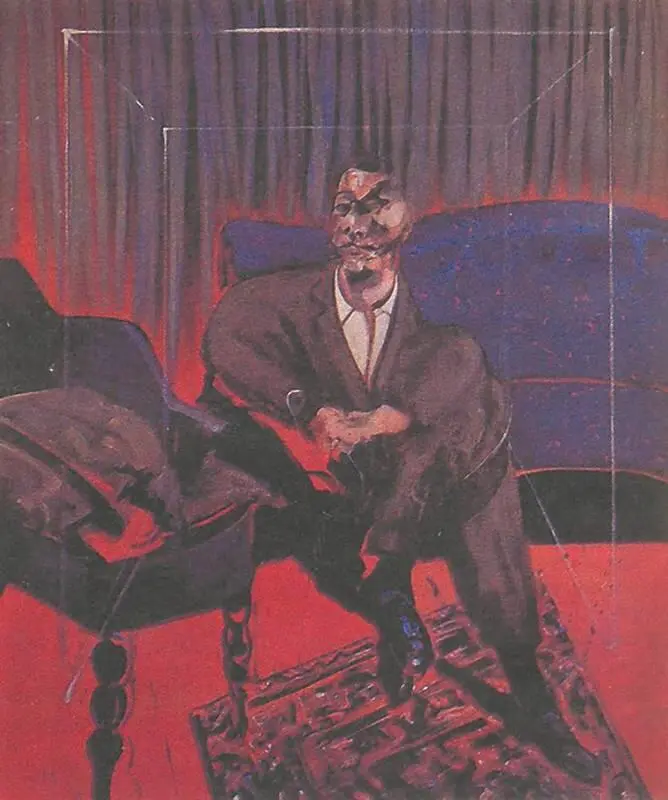

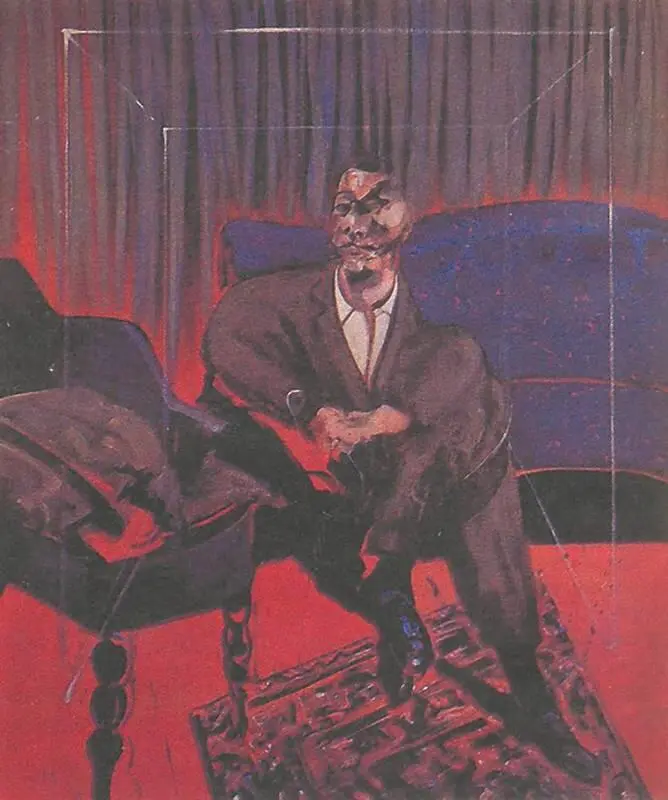

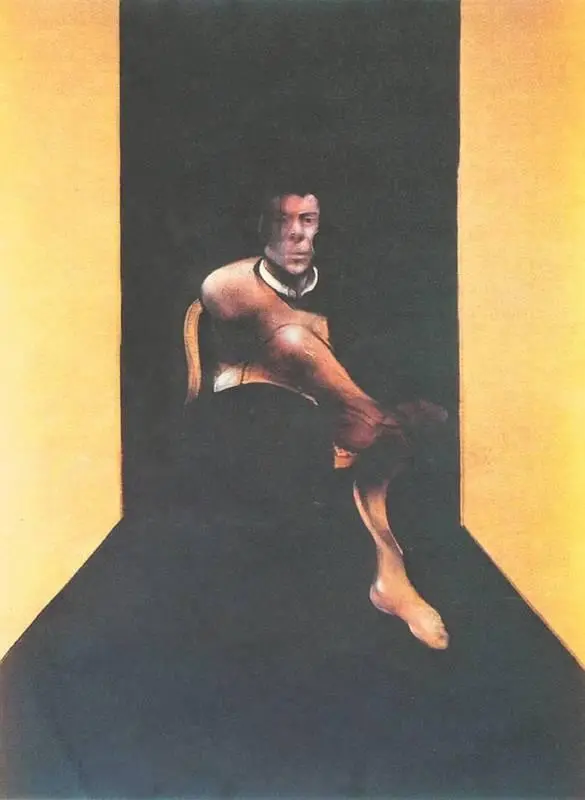

Бэкон очень любил жанр портрета. Здесь он прежде всего обращал внимание на выразительную позу, которая порой приобретала гротескные очертания, а также на общую стройность композиции полотна. При этом художник старался как можно точнее передать внутренние особенности своей модели. Так, стилевые особенности Ван Гога, в частности его густой насыщенный мазок и неистовость общего настроения, запечатлела композиция «Эскиз портрета Ван Гога III». В других портретах Бэкон намеренно делает фон и общее окружение портретируемого нейтральным для того, чтобы приковать внимание зрителя к целостному образу («Эскиз портрета Д. Эдвардса», 1988).

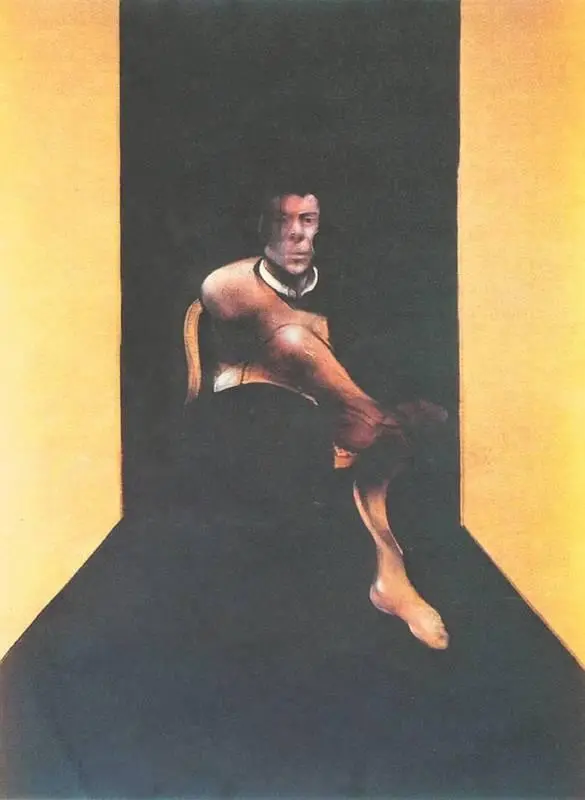

Ф. Бэкон. «Сидящая фигура», 1961 год

Особое место в творчестве Бэкона занимает тема распятия. Он разрабатывал традиционный сюжет, используя монументальные триптихи по образцу старинных трехстворчатых алтарей. Центром этих композиций по-прежнему является истерзанная человеческая плоть, либо бессильно распростертая, либо исходящая криком. На заднем плане художник изображает зловещих палачей, одновременно напоминающих тайных соглядатаев, членов мафии или чиновников, которые бесстрастно протоколируют преступление, что равнозначно совершению приговора: «Три эскиза распятия» (1962, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк), «Распятие» (1965, Государственная галерея современного искусства, Мюнхен).

Ф. Бэкон. «Эскиз портрета Д. Эдвардса», 1988 год

В своих триптихах Бэкон не стремится к постепенному раскрытию сюжета, однако последовательность в развитии действа наблюдается, причем она напоминает приемы кинематографа. Каждая композиция, по сути, представляет собой закрепленный определенный ракурс одной и той же темы. Также это могут быть отдельные стадии одного и того же события: «Три этюда мужской спины» (1970, Кунстхауз, Цюрих), «Этюды человеческого тела. Триптих» (1970, частное собрание, Мадрид).

Живопись Бэкона иносказательна. Мастер показывает чудовищный в своей глубинной сути мир научных лабораторий, бюрократических инстанций, псевдонаучных экспериментов и технических открытий, которые под его кистью вдруг выявляют свое истинное лицо пыточных камер, вместилища самых темных инстинктов и стихийных разрушительных сил.

Вазарелли Виктор (1908–1997)

Виктор Вазарелли основал кинетизм, или искусство оптического движения. С удивительным мастерством он создавал иллюзии передвижения живописной поверхности. Особенно примечательна в этом отношении композиция «Пэл-Кэт» (1973–1974), где игра и взаимодействие геометрических форм совершенно разрушают плоскую поверхность холста, которая делается вздувшейся в центре подобно мячу под разноцветным и легким шелковым платком.

Виктор Вазарелли (Дезе Вашархей) родился в венгерском городе Печ. Художественное образование он получил в Будапештской академии живописи, куда поступил в 1927 году. Через год он начал посещать уроки в «Мастерской» («Мюхей»). По окончании обучения в 1930 году художник переехал в Париж.

Первые работы Вазарелли относятся к области печатной графики. С 1938 по 1943 год он работал над серией «Зебры» с черно-белыми контрастами, которые, пересекая изображение животных, создавали эффект внезапно перестраивающихся конфигураций.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу