«Последствия этой правительственно-центробанковской политики для народного хозяйства России можно уподобить результатам лечения дистрофии кровопусканием – омертвлению тканей и утрате жизнеспособности организма. Страна, лишившись большей части машиностроения, строительной отрасли и индустрии народного потребления, живет под «нефтедолларовой капельницей», а денежные власти продолжают «обескровливать» экономику, упорно удерживая предложение денег гораздо ниже уровня, соответствующего оставшемуся производственному потенциалу.» [21] Там же. – С. 24.

Использование огромных финансовых ресурсов страны для резкого увеличения государственных расходов на создание условий для ускоренного развития научно-технического прогресса во всех сферах экономики, освоение прорывных технологий в производстве и социальной сфере привело бы к снижению издержек и серьезному дополнительному росту ВВП, росту конкурентоспособности товаров, услуг, уровня и качества жизни, а значит, конкурентоспособности государства.

Если же посмотреть на достижения за последние пять лет нашей экономики в рейтинге конкурентоспособности (табл. 1.2.5) , то мы увидим, что прогресса нет, есть регресс (смещение с 63 места в 2001 году на 75 место в 2005 году).

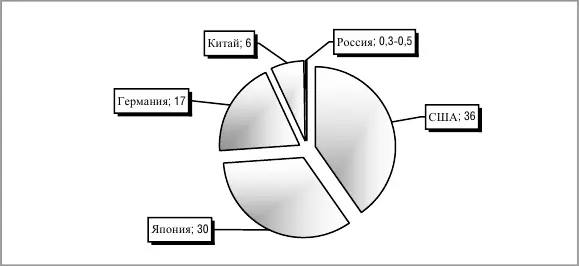

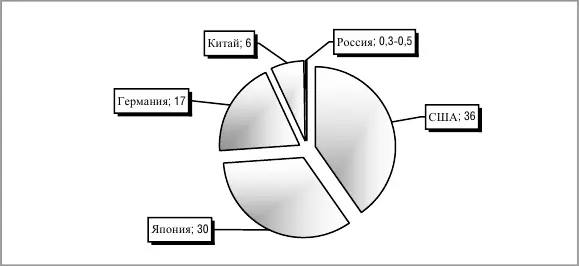

Доля российской наукоемкой гражданской продукции в объеме мировой торговли в 2003 году составляла 0,3–0,5 %, а Китая – 6 %, Германии – 17 % (рис. 1.2.4) .

И реальных сдвигов невозможно ожидать, так как не сокращается разрыв в затратах на исследования и разработки между Россией и ведущими промышленно развитыми странами, который за 2003–2004 гг. составлял от 5 до 9 раз (табл. 1.2.6) .

Таблица 1.2.5. Индекс конкурентоспособного роста ряда стран

Рисунок 1.2.4. Доля стран в объеме мировой торговли гражданской наукоемкой продукцией в 2003 г.,%

Источник: Никконен А. Выступление на секции «Инновации, финансы и бизнес» III Международного конгресса «Биотехнологии: состояние и перспективы развития» [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://www.tpprf.ru/img/uploaded/2005051814245781.doc.

Таблица 1.2.6. Внутренние затраты на исследования и разработки по некоторым странам «Большой восьмерки» в расчете на душу населения в 2002–2004 гг.,долл.

Научная, инженерно-техническая общественность, руководители промышленных предприятий, бизнеса с надеждой восприняли решения Совета безопасности, подписанные Президентом РФ, о минимальных объемах финансирования научных исследований и экспериментальных разработок гражданского назначения в Российской Федерации на 2002–2010 годы (табл. 1.2.7) .

И что же мы видим в реальности? За последние 6 лет ни разу не был выдержан процент финансирования научных исследований и экспериментальных разработок к расходной части федерального бюджета, и в утвержденном бюджете 2007 года фактический процент выделенных средств меньше плановых цифр, утвержденных Президентом РФ, в 1,5 раза.

Таблица 1.2.7. Минимальные объемы финансирования научных исследований и экспериментальных разработок гражданского назначения в РФ на 2002–2010 гг.

Следовательно, дело не в отсутствии финансовых ресурсов, которое не позволяло бы выполнить прямые поручения президента, а в целенаправленных действиях бюрократических властных структур, преследующих другие цели, формирующих другие финансовые потоки, что приводит к консервации отсталой структуры промышленности не инновационного типа, а самое главное, тенденций деградации трудового потенциала и человеческого капитала страны.

Однако же исполнительная и законодательная власти (в реальных условиях Российской Федерации – Президент) не предприняли за последние годы реальных и эффективных шагов по использованию огромных финансовых резервов для создания в стране:

• эффективного социального государства, исходя из современных представлений и опыта мировой практики в установлении четких сроков по достижению необходимого уровня индикаторов, отвечающих современным требованиям промышленно развитых стран;

Читать дальше