Рисунок 1.2.1. Доля населения, одобряющего деятельность Президента РФ(в % от числа опрошенных)

Рисунок 1.2.2. Доля населения с негативной оценкой настроения(«испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску»; в % от числа опрошенных)

Отмечая общие положительные тенденции, нельзя не остановиться на индикаторах, динамика которых весьма тревожная и, на наш взгляд, требующая серьезных изменений социальной политики, и в первую очередь в отношении главной проблемы в нашей стране последние 15 лет – фактической бедности большей части населения.

Рисунок 1.2.3. Доля населения с низкой оценкой покупательной способности(«денег хватает в лучшем случае на еду»; в % от числа опрошенных)

Одними из главных индикаторов оценки проводимой социальной политики в стране, деятельности законодательной и исполнительной власти на федеральном уровне являются динамика разрыва между доходами нижней 10 % группой населения и верхней 10 % группой (так называемый коэффициент фондов [10] Соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения.

), а также коэффициент Джини [11] Концентрация доходов.

.

В Российской Федерации ситуация и в 1999 году по этим индикаторам выходила за рамки разумного, превышая все критические точки социальной безопасности (табл. 1.2.1) . За 2000–2006 годы не произошло положительных изменений в динамике данных показателей. Ситуация законсервировалась и стала еще хуже, а если сравнить удельный вес денежных доходов первых двух 20 % групп (40 % населения – приблизительно 58 млн. человек) с наименьшими доходами в процентах к общему объему годовых денежных доходов, то увидим, что и здесь ситуация ухудшилась.

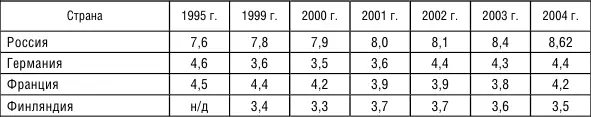

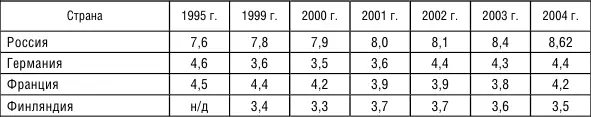

Многолетние данные по промышленно развитым странам говорят о том, что норма отношения средних доходов 20 % населения с наибольшими доходами к средним доходам 20 % с наименьшими доходами составляет 3,5–4,4 раза. В России же этот показатель постоянно растет: так, в 2004 году он был более чем в два раза выше, чем в европейских странах (табл. 1.2.2) .

В Российской Федерации, как видно из динамики данных индикаторов, деятельность законодательной и исполнительной власти за последние 5 лет нельзя оценить положительно. Судя по отрицательным тенденциям указанных параметров, власть реально не ставила перед собой задачу изменить тенденцию беспрецедентного в РФ разрыва в доходах между бедными (и их количеством) и богатыми.

Таблица 1.2.1. Некоторые важнейшие показатели дифференциации уровня жизни населения Российской Федерации

Таблица 1.2.2. Отношение средних доходов 20 % населения с наибольшими доходами к средним доходам 20 % населения с наименьшими доходами

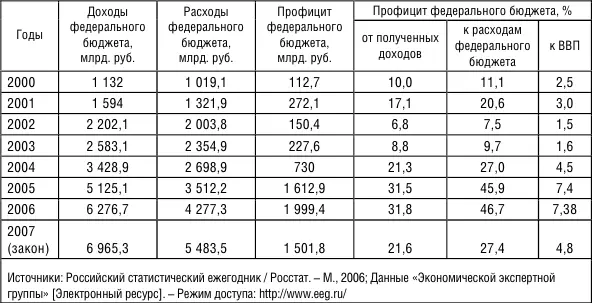

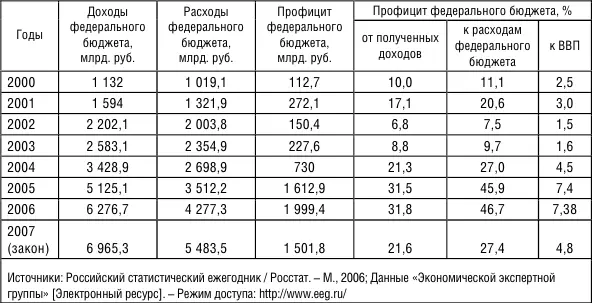

Была ли у власти возможность сделать реальные позитивные шаги по сокращению разрыва в доходах и тем самым снизить уровень недовольства застоем в этом чувствительном для населения вопросе социальной справедливости? Такая возможность последние 5–6 лет у власти была, и об этом тоже говорят факты (табл. 1.2.3) .

С 2000 г. имелся профицит бюджета, который в 2006 году достиг 7 % ВВП. С 2004 г. создан Стабилизационный фонд РФ, который на 01.01.07 г. достиг около 10 % ВВП (табл. 1.2.4) . Почему же федеральные органы страны, имея необходимые финансовые ресурсы, выстроенную вертикаль власти (а в реальных условиях РФ этот вопрос в первую очередь к Президенту), крайне медленно и непоследовательно принимают меры по переходу к социально-экономической политике, направленной на динамичное улучшение качества жизни основных слоев населения?

Таблица 1.2.3. Профицит федерального бюджета

Таблица 1.2.4. Размеры Стабилизационного фонда РФ

Практика промышленно развитых стран за последнее десятилетие выработала определенные индикаторы для оценки необходимого уровня качества жизни населения, обеспечивающие социальное равновесие, а также эволюционную модернизацию всех общественных институтов государства.

Читать дальше