Брама Заборовского

Нарушая академические каноны, художники раскрасили лепных ангелочков, корзинки с цветами, свисающие полотенца вокруг ниш. На последних, кроме того, засиял пестрый украинский орнамент. Детали портала были покрыты растительными мотивами — листьями и цветами в народной манере. Удивительно, что заказчики одобрили чуждое классике разноцветье, впрочем вполне объяснимое с точки зрения народного искусства: украинские крестьяне щедро расписывали свои дома, посуду, игрушки, питая пристрастие к ярким вышивкам. К XIX веку патриотические чувства киевлян угасли, и лепнина колокольни вновь обрела спокойный белый цвет.

Колокольня Софийского собора

Нижние этажи колокольни Софийского собора представляют собой образец старинной украинской архитектуры. В них нет нагромождения лепнины и сюжетных барельефов, зато заметны авторская фантазия и мастерство исполнения декоративных элементов.

Плоскости стен обработаны мощными угловыми пилястрами. На уровне капителей проходит фриз, расчлененный густо поставленными невысокими выступами, а само поле стены заполнено поясом, составленным из мелких ниш, обрамленных наличниками сложной формы. Над ними проходит ряд небольших треугольных фронтонов, изящно соединенных между собой и украшенных лепниной. Нижняя часть дворового фасада украшена фигурами гениев славы, изображенных в виде… украинских парубков. Скульптор облачил античных героев в жупаны, подпоясал широкими кушаками и не забыл поместить в руки пальмовые ветви с гирляндами цветов.

Лепная композиция колокольни Софийского собора

Более правдоподобными представляются сюжеты рельефов третьего этажа: апостол Тимофей и архангел Рафаил — небесный покровитель митрополита Заборовского. Несмотря на отдельные недостатки, колокольня Софийского собора является выдающимся произведением великого зодчего.

Иоганн Шедель работал самозабвенно и творчески, хотя отчасти старался угодить новым вкусам. Силуэт прекрасного здания не только обогатил монастырский ансамбль, но и придал своеобразие панораме Старого Киева. Блеск золотого купола, сияние белоснежной лепнины на бирюзовом фоне стен создавали ощущение праздника, почти забытое киевлянами за столетия чужеземного гнета.

Кризис Российской империи во второй половине XIX века отразился на развитии архитектуры. Одновременно со сменой идеалов красоты поменялись нормы строительной эстетики. Вместо ордера как единого мерила красоты в классицизме начали применяться свободно трактованные формы всех исторических эпох и национальных стилей. Медленно уходил в прошлое классицизм, уступая место откровенной декоративности. Ранее импозантная, цельная архитектура все чаще отказывалась от правил, призревая единственный идеал прекрасного — античные формы. Зато мастера вспомнили и оценили искусство Византии и Древней Руси. Заказчики проявляли больший интерес к проектам в готическом, английском, итальянском вкусе. Зодчество того времени подчинялось требованиям удобства и возможностям будущих домовладельцев, вместе с тем воплощая идеалы романтизма — стиля без жестких канонов и однажды найденных форм.

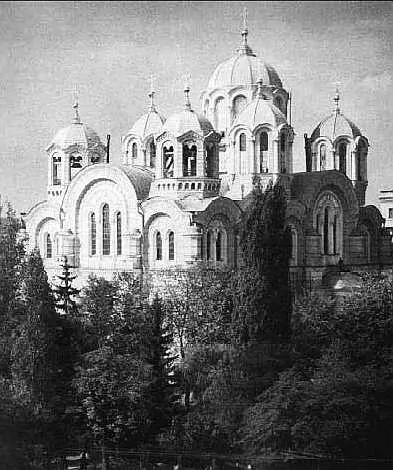

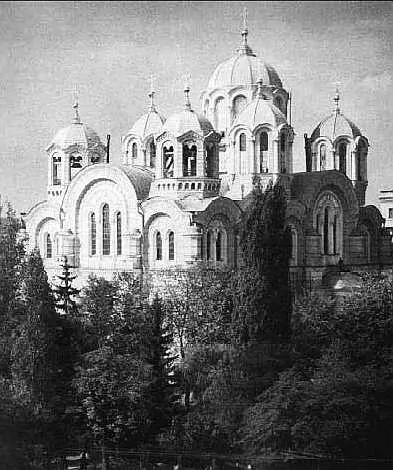

Владимирский собор

Строительная экспансия киевских властей не ограничивалась реставрационными работами. Весной 1862 года в начале новой улицы был заложен первый камень уникального храма, посвященного памяти князя Владимира Святославича. Создание культового сооружения в неовизантийском стиле является заслугой киевских архитекторов, которые пользовались проектом Беретти. Фасады собора, его купола и окна увенчались изящными арками. Живописность архитектурных масс определялась сильно выступающими из плоскости стен контрфорсами.

Несмотря на красоту и гармоничность внешних форм, здание снискало славу благодаря интерьеру, точнее, росписям, исполненным самыми знаменитыми художниками России. Живописные работы велись под руководством профессора искусств Киевского университета А. В. Прахова. Разработкой эскизов занимались М. В. Нестеров, В. М. Васнецов, П. А. Сведомский, В. А. Котарбинский. В группе декораторов вначале состоял молодой Михаил Врубель, творчество которого высоко оценил Прахов и, к сожалению, отвергли заказчики — представители высшего киевского духовенства. Его рисунки, удивительные по изяществу палитры и глубине проникновения в образ, не нашли применения в отделке Владимирского собора. Впоследствии некоторые из них вошли в фонды Музея русского искусства в Киеве.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу