Еще более эффектна отделка напрестольной сени, расположенной в алтарной части храма: увитые цветами колонны на низких пьедесталах.

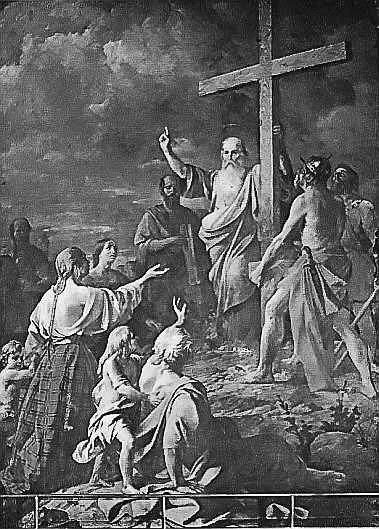

П. Борисполец. «Проповедь апостола Андрея на берегах Днепра», 1847 год

Резной иконостас Андреевской церкви, подобно живописи, изготавливался в Санкт-Петербурге. Высокие художественные достоинства работы свидетельствуют о вкусе и таланте столичных резчиков, которые не ограничились замыслом Растрелли и проявили собственную фантазию.

После смерти Елизаветы императорский двор перестал интересоваться киевскими владениями. Оставшаяся безнадзорной, Андреевская церковь быстро ветшала, подземные воды размывали фундамент, осыпались росписи, угрожающе разрастались трещины в стенах. Роскошно убранный резьбой и позолотой купол храма в 1815 году повредила буря. В течение века ремонтные работы проводились трижды, и столько же раз менялась форма куполов. Своды пространственного креста, первоначально отделанные муравленой (с зеленой глазурью) черепицей, в итоге были покрыты тривиальной жестью. Забытый почти на столетие уникальный памятник елизаветинского барокко не погиб, хотя восстановили его лишь в конце XX века.

Скульптура иконостаса

Андреевскую церковь ежегодно посещают десятки тысяч киевлян и гостей города. С высокого холма открывается вид на Подол и величественная панорама Днепра, который называют водным проспектом Киева. В 1978 году обновленный храм официально стал музеем в составе Софийского заповедника. К тому времени он обрел первоначальные формы, представив отличную работу российских реставраторов, которые бережно отнеслись к наследию Растрелли.

В середине XVIII века украинских зодчих захватила страсть к живописным композициям и пышным формам. Ярким образцом преображения художественных вкусов стал ансамбль обновленного Софийского собора. Древний храм обрел типичный для украинского барокко вид со вторым ярусом над наружными галереями, с разнообразными наличниками, балясинами, заостренными фронтонами и куполами, увенчанными характерными килевидными навершиями.

Реставрационные работы проводились по всей территории Софийского монастыря: в 1699 году началось восстановление главного собора с последующим строительством каменной колокольни и южной надвратной башни. В 1730 году завершилось возведение трапезной и Митрополичьего дома. С 1748 года обитель была защищена новой оградой, украшенной оригинальным сооружением — брамой, названной в честь тогдашнего митрополита Рафаила Заборовского. Еще через 20 лет софийская братия переселилась во вновь отстроенный двухэтажный корпус келий, впоследствии названный бурсой.

Возрождение древней святыни связано с именем отца Рафаила, назначенного киевским митрополитом в 1731 году. Владыка не нуждался в представлении: слава о его добродетелях давно достигла Малороссии, причем в похвальных отзывах не наблюдалось лести или преувеличения. Карьера нового главы киевской епархии началась с должности обер-иеромонаха флота Петра Великого. Известны связи Заборовского с А. Д. Меншиковым, который, очевидно, хлопотал о назначении своего духовного наставника сначала архимандритом в Тверь, а затем епископом во Псков. Проведя значительную часть жизни в Санкт-Петербурге, митрополит проявлял удивительную заботу о Киеве: «Сей рачительный, добродетельный, любезнейший муж возобновил строение Киевобратских школ, прибавив к ним прекрасную готическую архитектуру, возвел церковь для студентов, потратив на сие знатную часть своего капитала. Он завел в академии учение еврейского, греческого и немецкого языков. Его же стараниями окончено устроение дома в кафедральном монастыре.

Около сей обители сделана каменная ограда на 448 сажен с каменною колокольнею над святыми воротами».

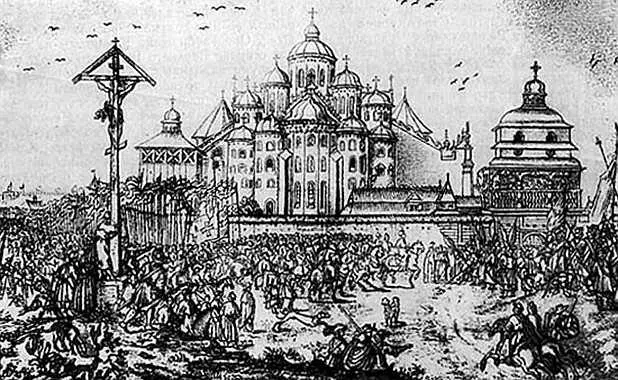

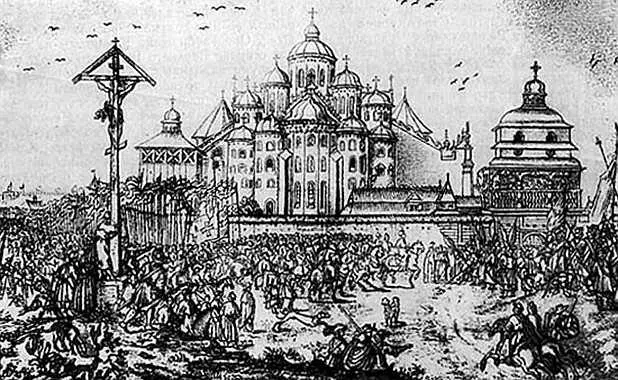

А. Вестерфельд. «Софийский собор», 1651 год

В 1747 году, к великому сожалению киевской паствы, митрополит скончался и был погребен в склепе Софийского монастыря. По слухам, его тело много лет сохранялось нетленным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу