При необходимости постройку увеличивали с помощью соединения срубов, каждый из которых наделялся собственным навершием. С ростом городов в днепровских странах начали возникать более сложные формы, например увенчанный крестом столп — башнеобразное сооружение с шатровой крышей и арочными окнами. Внешне такой храм напоминал дозорную башню крепости. Его изображения чаще других встречаются на иконах, в летописях, церковных уставах и псалтырях.

Многоярусные шатровые композиции с теремками наверху стали своеобразным символом древнерусского зодчества. Особой их разновидностью был «храм о двадцати стенах»: восьмигранная башня (восьмерик), к которой с четырех сторон примыкали квадратные срубы алтаря и притворов. Внутри все постройки сливались в одно помещение, а снаружи представляли собой эффектную конструкцию со множеством крыш и крестов.

Иконописцы обычно показывали боковые пристройки с односкатными крышами, хотя в действительности они чаще накрывались шатром. В деревянном зодчестве притворы играли роль входных залов и остались таковыми в архитектуре каменной. В церкви Спаса на Берестове такие помещения утепляли входы, одновременно расширяя интерьер.

Восьмерик с притворами

Еще одним древним и весьма распространенным типом была крестчатая церковь — поздний, несколько упрощенный вариант «храма о двадцати стенах». В «Сказаниях о святых Борисе и Глебе» она изображалась в виде восьмерика, увенчанного шатром и шлемовидной главой со световым барабаном. Высокая башня и шатер по традиции составляли единое внутреннее пространство. Маленькие круглые окна плохо пропускали свет, но его и не требовалось для общения с Богом. Фасады киевских деревянных церквей часто украшались росписью. Крыши, как правило, покрывали неяркими материалами: свинцовыми пластинами, черепицей, деревянным лемехом, белым железом. Медные позолоченные купола выглядели более эффектно, но стоили дорого, поэтому встречались очень редко.

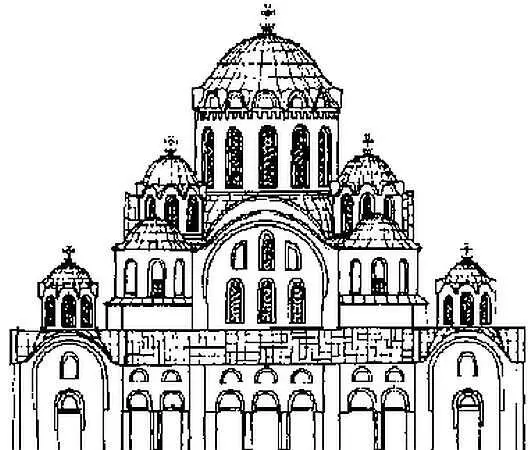

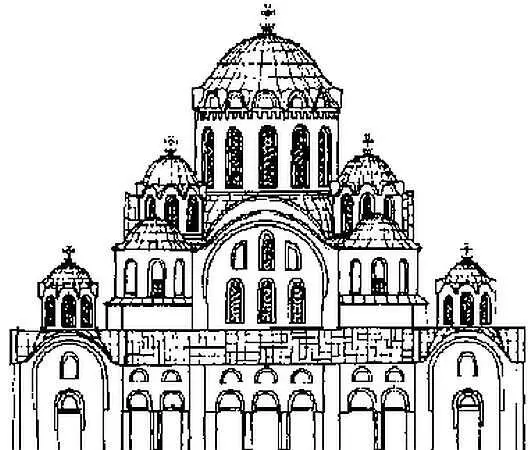

Десятинная церковь. Реконструкция

Вздымавшиеся до небес купола храма Успения Богоматери символизировали мощь и процветание государства. Для полного обустройства храма не хватало святынь, и киевляне нашли их в Берестове, где покоился прах Ольги, тогда еще не причисленной к лику святых. Мощи княгини с великими почестями доставили в столицу, определив в алтаре главного киевского храма.

В старинных рукописях Десятинной церкви неверно приписывали 25 куполов Софийского собора, хотя на самом деле она была 5-купольной. Проверенная веками конструкция позволяла устроить внутри просторный внутренний зал с тремя нефами (помещения, ограниченные рядами колонн) и таким же числом полукруглых апсид — выступов, перекрытых полукуполом или полусводом.

В храме предполагалось устроить резиденцию митрополита, для чего здание было окружено двухэтажной пристройкой. Кроме покоев владыки, в ней находились кельи для казны и архива, библиотека, школа для «нарочитой чади» (боярских детей) и скрипторий, где монахи переписывали греческие рукописи. Первый ярус составляли открытые галереи-аркады.

В свое время крестово-купольная конструкция отличалась наибольшей простотой, удобством и рациональностью. В таком храме каждая деталь была продумана, обусловлена и связана с другими архитектурными элементами. Подобное сооружение легко увеличивалось в длину: добавив всего лишь пару столбов, строители получали шестистолпный храм, каковым изначально являлась Десятинная церковь. Для того чтобы увеличить постройку в ширину, нужно было прибавить по одному нефу с севера и юга. В этом случае появлялся крестово-купольный храм, разделенный на открытые помещения 12 опорными столбами, что можно увидеть в Софийском соборе. В центральной апсиде любого крестово-купольного храма устанавливался высокий стол (престол), в северной — жертвенник (место хранения хлеба и вина для причастий), а в южной — диаконник (место хранения церковных сосудов, риз и других культовых ценностей).

При отделке каменных стен киевские строители чаще применяли так называемую цемяночную затирку. Представляя собой обычную побелку, она выделяла монументальные сооружения из окружающей серости, несмотря на то что отдельные детали сохраняли естественный светло-коричневый цвет камня. Это относилось к меандровому орнаменту и поребрику — орнаментальной кирпичной кладке в виде ряда кирпичей, уложенных под углом к наружной поверхности стены.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу